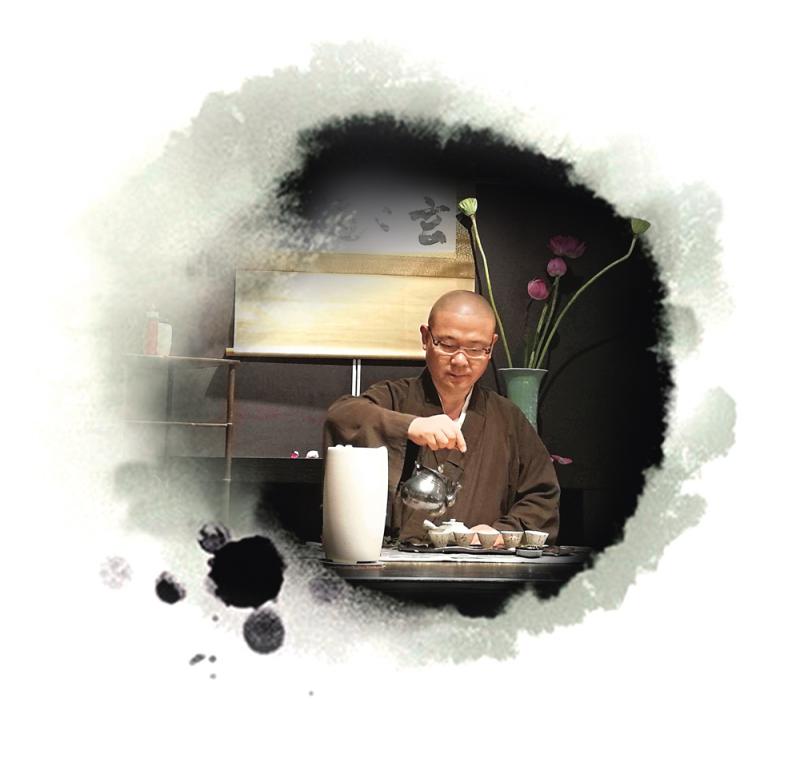

圖:「慈雲茶席」由大熙親自演示,一杯一盞,都完整呈現大熙的茶席美學

樹葉婆娑,夏至已至,慈雲茶道創始人大熙現身深圳皆一堂,帶來三場融合詩、茶、畫、香的茶席美學。/大公報記者 熊君慧 文、圖

賓客入席、茶主介紹、焚香布席、奉客點心、茶主行茶、交流賞器……一絲不苟的流程,透露出的是嚴謹與規矩。「通過茶會的形式,讓大家明白如何上茶、如何吃點心、如何擱筷子。通過規範的行為,讓大家的心靈找到寧靜。」大熙說。

復原一場文人茶道

大熙,字果岑,密號慈雲,一九六四年生於上海,幼承家學。受啟蒙於舊海派文化名家鄭逸梅、胡亞光,曾先後從學於申石伽、劉惜闇、劉旦宅、林友仁、陳茗屋、劉良佑等諸前輩,涉獵玄學、文史、詩詞、書畫、金石、建築、園林、文物、音樂、陶藝、茶道、香學。

「慈雲茶席」由大熙親自演示,一杯一盞,都完整呈現其茶席美學,讓人體會到妙雅明淨、自在閒適的生活狀態。

「延續中國文化,要從最盛的那個時代去學它。」大熙認為,無論從藝術、文化抑或經濟來看,唐、宋都是中國文化的極致。

出生於上海書香門第,少時留學日本,可能是自小隨海派文化大家的浸潤,和青年之後的日本經歷,琴棋書畫、金石文玩,大熙樣樣皆通,還貫徹到日常生活中。荷花開了,可寫一句小詩:「滿院荷風直入夏,松間細雨作清茶」,深夜無睡意,可研墨作幾幅畫,小滿時節可燒一窰新瓷器,晨起早齋可親手做一份清粥小菜……

「與日本茶道由宗教人士推動不同,中國茶道是以文人集團推動的。所以,與日本茶道所強調的禪不同,中國茶道講究的是一種渾然天成的文人式修身養性。」大熙表示,在日本遊歷期間,系統地學習了日本的「抹茶道」和「煎茶道」,歸國後造訪中國茶文化各地,發現現在中國人喝茶,言必提「茶道」,其實「茶是一種生活方式,中國茶文化兼收並蓄,既嚴謹又自由,作為當代人,先不要把『道』看得太重,在喝茶有了體悟之後,『道』會自然浮現。」

「通過茶會的形式,讓大家明白一些傳統禮儀。」

「慈雲茶席」是大熙綜合日本與中國傳統茶道後的發揚,行茶時,講究舉手投足之間的禮法和分寸;待客時,強調賓主之間的真誠與用心。「中國的茶產地多,品種多,茶變成了社會時尚,我會挑一些適合大家感覺的中國茶來做。我比較喜歡普洱,而且跟季節相應。」

茶道萬千,究竟應該如何鑒賞,如何問心,如何向道?融合多年對日本茶道、中國茶文化和禪宗的體會,大熙創立了「慈雲茶學」。既遵從唐、宋文化的脈絡,更嚴格挑選茶席器具,甚至自己建了一個窰,從喝茶的品茗杯到茶席擺設的花瓶,依照不同的時令,一一自己燒製。

茶道萬千 如何向道

「茶是一個靜心的過程,茶會是文化載體,在茶席上,我們把茶背後的文化體現出來。比如我用的這把明代的壺,它背後有什麼故事,是什麼來由,知道的這些越多,自然提升了文化生活審美,去追求雅致的生活。」

一場慈雲茶會,從茶開始,引申出來的,是關於傳統文化的繼承與發展。在此,可以聞香,品茶,賞畫……在大熙法師眼中,傳統文化的弘揚,要有新的思路,「我們生活在當下,要把當下好的東西結合,文化不是一成不變的,要在傳統的基礎上發揚光大。

時代在變化,茶文化也在發展,如何更好地讓茶事融入深厚的文化內涵和品位?「要提倡雅致的生活,一定要有很好的審美。」與大熙的書、畫相伴,以靜喻動,以茶喻心,一場茶會為忙碌的現代人營造出近似水墨的美學境界。