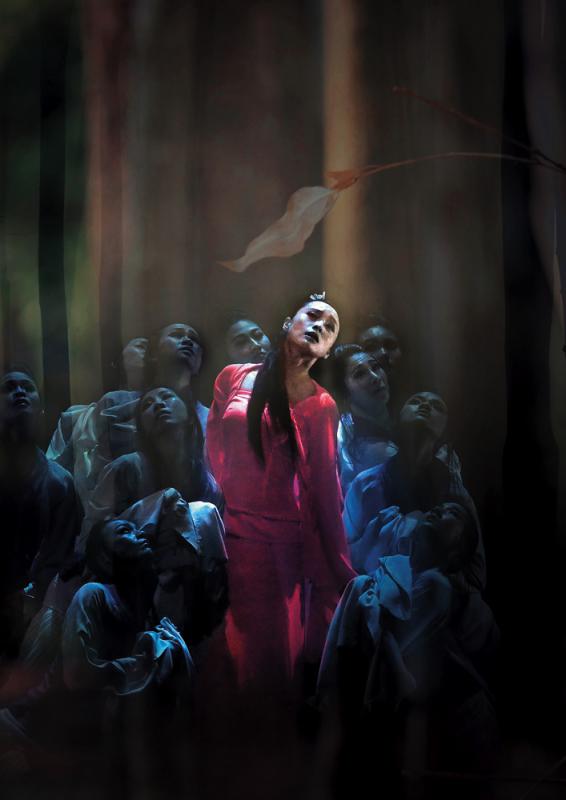

圖:女主角用一張粉臉成功演繹幽魂的妖、靈、狂、戀、迷、痴、痛及勇等情緒

香港經典電影之一的《倩女幽魂》,二○一六年得到香港舞蹈團改編,以舞蹈演繹,這舞劇令該團同年在業內奪得獎項,今年載譽重演,在香港、北京及廣州搬演,讓觀眾在不同地域同感受這齣淒美詭異的人鬼悲情故事。

雙人舞展現人鬼痴纏

其實故事出處是蒲松齡所著短篇小說集《聊齋志異》卷二中的《聶小倩》篇,為《聊齋志異》中最為知名、被改編最多的一篇。電影版本早於一九六○年出現,由樂蒂飾演聶小倩、趙雷飾演寧采臣、楊志卿飾演燕赤霞、唐若青飾姥姥,此為最早的版本。

原著小說中,女主角聶小倩是一名十八歲就夭亡的女子,浙江書生寧采臣赴京趕考,在金華城北一座荒廟,結識劍客燕赤霞,又在半夜遇上女鬼聶小倩,聶小倩相害不成,反而愛上剛直的寧采臣,更救他一命,而寧采臣也不負聶小倩的所託,將她的骸骨送回故里安葬,以脫離妖怪的控制,自此聶小倩魂歸故里,乃與寧采臣同屋而住。但寧母不能接受聶小倩,聶小倩一如往常幫忙操持家務,直到寧妻去世,寧母有感小倩的真誠,才讓寧采臣娶了小倩為妻,親友也漸漸不以小倩是鬼而見怪。那金華妖怪因小倩遠遁,心有不甘,找上門來,小倩用了劍客燕赤霞所贈的舊劍囊收服了黑山姥姥。

香港舞蹈團運用中國舞技巧來演繹這個故事,則以導演程小東的電影《倩女幽魂》(一九八七年)為藍本,此為最廣為人知的版本,由張國榮飾寧采臣、王祖賢飾聶小倩、午馬飾燕赤霞,劉兆銘飾姥姥。

舞劇《倩女.幽魂》分成三部分共四幕演出,各幕分別有:「初見」、「痴戀」、「殊途」及「情幻」的主題。在第一幕「初見」,率先展現男女主角各自的邪妖及戇直的本性,特別是飾演聶小倩的潘翎娟,除熟練地用舞姿展現幽靈的靈活性,更懂得用其一張粉臉成功演繹幽魂的妖、靈、狂、戀、迷、痴、痛及勇等情緒,她與男主角寧采臣的雙人舞更成功展現人鬼繾綣痴迷的戀慕。

值得注意的是,這四幕的大型舞劇,主軸當然是人鬼情,但戀情的阻力其實也極為重要,透過俠客燕赤霞、人間對靈界的抗拒及地府陰間幽靈的阻擋,可映托出人鬼的情真意切。只可惜,這三部分的舞者卻未能彰顯本應擁有的特質。俠客燕赤霞率真正義,但也有粗獷溫柔的一面,可惜現時只看見他粗獷地阻擋聶小倩與寧采臣的相見,卻無法讓觀眾感受到他闖進地府,拯救幽靈聶小倩的原因。

「亂」與「戰」較為失色

至於同屬群舞的「盂蘭.亂」及「人魔.戰」,擔任導演兼編舞的藝術總監楊雲濤已十分聰明,利用高蹺、黑白無常的造型,再配合民族舞來展示民間如何度過盂蘭節,可是,這個「亂」卻「亂」不起,舞者無法令觀眾感受民間的「瘋癲」,甚至超過陰間地府的幽深詭異,從而達至該幕「亂」的宗旨,並使觀眾產生不安的情緒。而「人魔.戰」一幕,率先出場的雙頭四肢舞者造型極為吸引,成功讓人有置身地府之感,導演其後再利用一個個繫着布條的幽靈,製造地府裏天羅地網的格局,營造小倩在當中努力掙扎的險阻,寧采臣與燕赤霞拯救的困難。舞者雖努力地在空中躍動、翻身,又或偶有的互搏,可是,卻無法讓觀眾感受到主題的「戰」。

尾聲安排向電影致敬

《倩女.幽魂》的首輪演出,筆者有幸觀賞;近期再度重演,特別留意到導演處理了俠客燕赤霞把貼在大石上的符咒撕下,然後封印畫中聶小倩幽靈的一幕,不再是首輪演出時,符咒一直貼在大石上的奇特「異相」。

至於導演忠於電影原貌,由首輪至重演,仍絲毫無異,在尾聲,利用投射技術,在約三分一的熒幕上重演由張國榮、劉兆銘及王祖賢主演《倩女幽魂》的幾幕經典戲,然後全場黑,空間只播放張國榮主唱的主題曲,讓觀眾聚焦享受可能幾近忘掉了的這齣經典電影及歌曲之上。

剎那間讓筆者憶起鄧樹榮及邢亮曾在同一表演場地,搬演更經典的《帝女花》的一幕,同樣是清空全黑的舞台,但台上卻有一道白光投射在一部收音機上,播放着帶有「炒豆」聲音的任劍輝和白雪仙版本的《香夭》,這幕仍鑲嵌在我的腦中。

(香港舞蹈團供圖)」

編者按:《倩女‧幽魂》於七月八至九日在北京上演、七月十五至十六日於廣州上演,皆為香港特區政府成立二十周年慶祝活動。