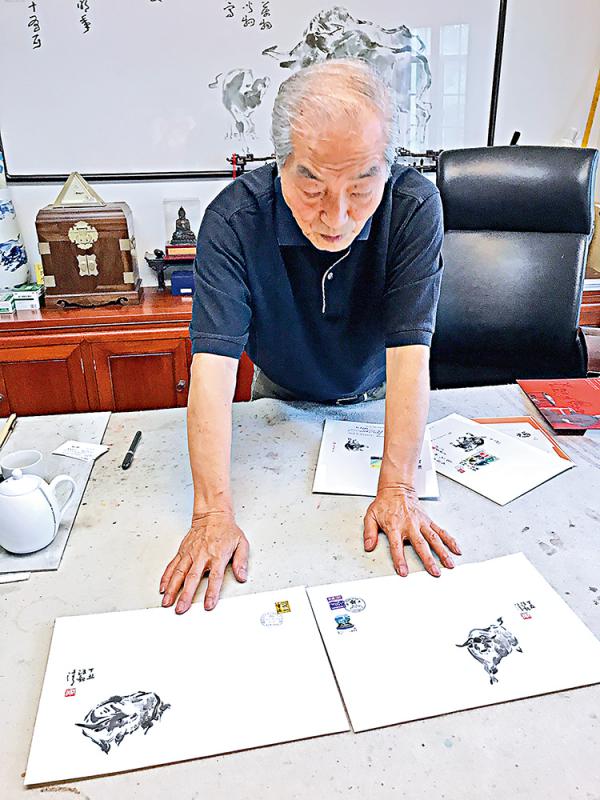

圖:汪觀清向記者介紹他創作的回歸紀念封,雖然只有一百人題籤,信封他卻畫了兩、三百個 大公報者張帆攝

大公報記者 楊明奇 張帆

近日,在上海地鐵穿行的三十多列文化列車中,增添了一位「新成員」——為慶祝香港回歸二十周年,一列十號線地鐵列車「請」來了海派名家汪觀清創作的「回歸百牛」紀念信封。這場在地鐵上舉辦的「流動展覽」,由上海申通地鐵集團、上海市文史館和香港《大公報》共同主辦。每一個信封上不僅繪有汪老擅長的墨牛,更珍貴的是,汪老還用十年多時間,邀請到百餘位中外名人親筆題名賦詩,齊賀香港回歸。

海派名家精研畫牛

今年已經八十七歲的汪觀清擅人物、山水,尤以畫牛見稱。汪老告訴記者,牛對他來說有很多特殊意義。從藝術角度說,也是通過畫牛,讓從畫連環畫起步的他真正入了中國畫的門。汪老介紹,畫連環畫是要做加法,畫越具體越好,而中國畫則是要做減法,寥寥幾筆卻高度概括。因為熟悉牛的結構,他嘗試將書法中的「永字八法」引入畫牛,且不厭其煩地畫。經過數十年的鑽研,他終於達到蘸一筆墨就能成牛的境界。

一九九七年,旅居美加七年的汪觀清決定回滬定居。剛剛落成的上海圖書館就邀請他舉辦個展,並作為慶祝香港回歸系列的首展。展覽開幕當天,有一位畫迷拿出一個已經貼好牛年郵票的信封請他簽名激發了他的靈感:「一九九七是牛年,我又喜歡畫牛,香港將在這一年回歸祖國,我何不製作一套慶回歸『百牛封』,再請海內外名家題籤?」

說做就做,汪老立刻聯繫了熟悉的宣紙廠訂製了帶有「九七香港回歸紀念」浮水印的特製宣紙,由小兒子設計成信封。然後,他在每個信封上繪一頭墨牛。「百張一套,我設想是五十份畫回首的牛,稱為『回歸牛』,另五十份畫向前奔跑的牛,意『歡奔牛』。」

為了讓信封更具意義,汪老的小女兒和朋友們冒着大雨在香港排了四次隊——六月三十日當天,排隊購買港英政府發行的最後一枚郵票,小心翼翼貼上信封。再到另一個窗口排隊蓋上最後一枚郵戳;七月一日當天,排隊購買中國香港的第一張郵票,貼上信封,又排隊蓋上回歸後第一枚郵戳。「最後信封帶回上海時,還用塑膠紙包裹着。」

地鐵文化借鑒香港

信封完成,重在題籤。汪老說,集齊百人也非他一人能力所及,他的兩位好友,紅學大師馮其庸和博物館學家楊仁愷起了個好頭。

那一年,這三位老友聚於上海,二人聽聞汪老的想法很是肯定,並欣然應邀首簽。馮其庸選了一枚七月一日的奔牛信封,賦詩一首:國恥百年一旦消,山河萬里入衿袍。長城絕頂望鄉國,佳氣神州日日高。楊仁愷則選了一封回首牛,也題詩:九七即屆香江歸,國土重光迎節輝。百載恥辱一旦雪,萬民共慶千秋基。現場還有篆刻家王運天,被二老的詩詞感染,刻上兩方印章,一曰「百年一刻」,印在六月三十日的「回歸」信封上;一曰「千秋之功」,印在七月一日的「歡奔」信封上。

「牛封題籤在馮、楊二位的朋友間開枝散葉。」汪老表示,說來也難以置信,百位名人的題籤,持續了十年才完成。題籤的人包括了徐匡迪、劉華清、經叔平、董建華、何厚鏵、費孝通、趙樸初、王元化、饒宗頤、巴金、柯靈、季羨林、程十髮、陳香梅、張學良……百位名人以金庸收尾。

近日,記者在汪老家中有幸見到了這套紀念封,無論是墨跡還是信封的紙張都保存如新。在香港回歸祖國這二十年間,應邀題籤的名家不少已經駕鶴仙去,時間讓這套信封不斷「增值」。可以說,這已經不僅是一件難得的書畫藝術珍品,還是一套獨創的、不可複製的收藏珍品。

值得一提的是,上海申通地鐵集團相關人士介紹,將名家名人的書畫作品噴塗在車廂裏供乘客欣賞,也是上海地鐵借鑒包括香港地鐵在內的世界同行,探索公共文化發展之道的具體舉措之一。「香港地鐵一直是上海學習的標桿。」截至目前,滬上的軌道交通網絡除去磁浮列車外,運營總長度已經達到五百八十八公里,共有十四條線路,日均客流量超過千萬人次。為了給匆匆穿梭的乘客營造富有文化氣息的乘車環境,近年來上海地鐵不斷進行新的嘗試。因此,這次印有汪老收藏的紀念封地鐵列車的加入,「不是第一列,也不會是最後一列」。