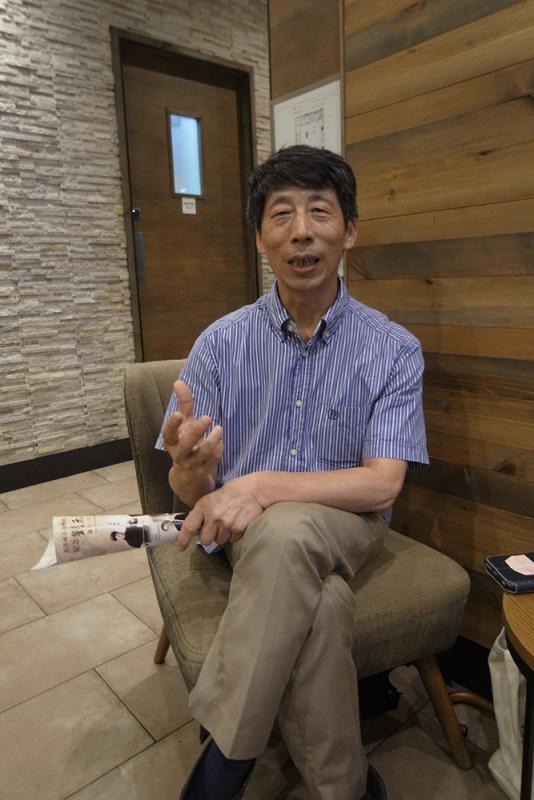

圖:香港城市中樂團藝術總監程秀榮認為,本地中樂發展關鍵在於對人才的重視 大公報記者劉毅攝

二十八年前,二胡演奏家程秀榮為與家人團聚,從內地來港發展,首年即錄製香港二胡演奏家首張個人專輯激光唱片,並於一九九六年起擔任香港城市中樂團藝術總監,帶領樂團,見證回歸前後本地中樂發展。

今年恰逢香港回歸二十周年。日前,他與《大公報》記者憶往談今,回顧之餘,亦有反思,卻終歸是萬變不離其宗:「文化是軟實力,香港中樂發展,首要是愛惜人才、善用人才。這需要政府和社會的正視和支持,為藝術家和中、小藝術團體提供生存空間和可持續發展的相應條件,從而保證搭上國家發展的『順風車』。」

普及中國民族音樂

身為一位二胡演奏家,回歸前夕,他就對未來前景充滿信心。「香港回歸祖國,更有利於中樂在香港的傳承和發展。」程秀榮表示:「當時我的切身感受就是,香港人普遍都非常愛國,對國家民族有很強的歸屬認同,可能是與祖國分離百年之故,他們對祖國文化懷揣拳拳之情,對回歸後香港的未來也滿是期盼和憧憬。英國佔領香港長達一百多年時間,但並未令香港中樂絕跡,只因這期間有太多愛國愛港的中樂藝術家、文藝工作者,如葉純之、顧嘉煇、吳大江等。」

一九九七年六月三十日,程秀榮以官方樂團成員身份,參加「象徵英國對香港管治結束的『日落儀式』」,見證香港回歸祖國的歷史時刻,「當時,我以咫尺距離目睹末代港督彭定康和查爾斯王子離開。緊接着,零點鐘聲敲響,五星紅旗和香港特別行政區區旗冉冉升起,那是值得全球華人慶祝的大日子。」程秀榮說。

零點結束儀式,程秀榮即奔赴下一個表演場地,未覺疲倦地通宵參加慶祝香港回歸的文化活動:「從一九九七年七月一日開始的一個月間,本港多地區、各個團體,都舉辦了聲勢浩大的慶回歸活動,香港城市中樂團於一九九七年七月十二日在香港大會堂音樂廳舉辦名為『情繫中華』慶祝香港回歸中樂專場。」

如今的康樂及文化事務署,其前身在回歸前為「市政局」,由程秀榮一九九五年創立的「香港室內中樂團」獲選該局一九九八年至一九九九年度藝團駐場計劃,負責統籌「中國民族音樂普及及教育推廣系列」,使本港市民和中、小學生較系統地了解中樂。二○○○年,程秀榮帶領香港城市中樂團策劃歷史性的音樂系列活動,由康樂及文化事務署主辦,首次以編年史形式推出「二十世紀中樂回顧系列音樂會」,舉行了五場專題音樂會及十一場講座,涉及曲目從劉天華五四時期創作的《光明行》、抗戰至解放前、解放至「文革」前、再到當代名家名曲,如指揮家彭修文創作的《太平山下不夜城》及已故作曲家劉文金的二胡協奏曲《長城隨想》,演奏各時期中國民樂作品,此舉開創中樂界的先河,引起海內外音樂界極大關注和反響。

腳踏實地不計回報

除了官方支持,民間力量對樂團亦十分支持:「從二○○○年開始,香港福建中學一直為香港城市中樂團提供排練場地,這在寸土寸金的香港,可謂鼎力相助。」程秀榮表示:「香港中樂的發展,離不開政府和社會團體的共同努力。」從中樂人個人來說,更要用心演奏好音樂:「在眾多藝術門類中,音樂是一門最不能投機取巧的技藝,因為它沒有欣賞門檻,連兩歲孩童都能聽出音樂的好壞。」為了令中樂在香港進一步普及,他更帶領香港室內中樂團走進社區,激發市民對中樂的興趣。

時下,有人擔憂,社會撕裂,紛爭迭起,恐引起觀眾對中樂的牴觸情緒,程秀榮並無這種擔憂,他道:「從二○○六年開始,香港城市中樂團每年都會舉行『中樂名曲齊齊賞』年度音樂會。去年,在大埔文娛中心演奏廳舉辦的一場『中樂名曲齊齊賞』,縱使是在人流不算太多的大埔區,不贈票,只是售票,最後都告售罄,香港人對中樂的喜愛由此可見一斑。」

他續稱:「香港中樂藝術家,多數不計回報,腳踏實地,為了維持理想,已是窮盡心血。對於機構而言,樂團的生存和發展,絕不能故步自封,應跟得上國家發展步伐,配合『一帶一路』,積極振興中樂。」

提起「一帶一路」,程秀榮告訴記者,國家文化部先前舉辦「海上絲綢之路國際藝術節」,曾邀請程秀榮的香港城市中樂團參加,最終卻未能成行,「因為我們沒有經費。」他認為,如今的香港音樂界,依然面臨僧多粥少的情況,時至今日,香港也沒有文化局,導致很多時候,音樂家和民間藝術團體想要尋求幫助,往往不得要領。他希望,新一屆特區政府能考慮增設文化局,廣增交流途徑,對促進本地中樂發展將大有裨益。

記者已多次訪問過程秀榮,他每次都會提到中國近代作曲家劉天華:「當時中樂的社會地位低,教育家蔡元培不拘一格聘請劉天華於北京大學任教,將中樂引入高等學府。放眼當今,各行各業的發展,都應以人才為重,中樂更是如此,特別是青年中樂人,讓他們看到前行的希望。」