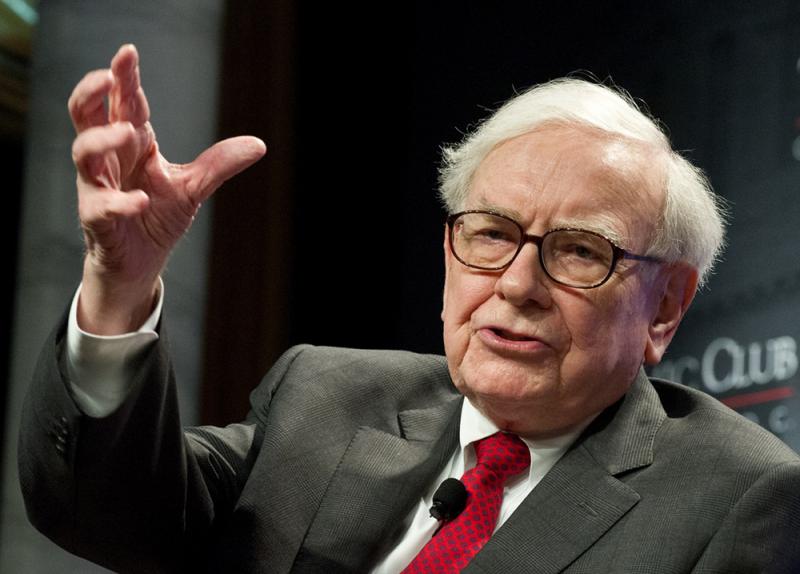

圖:股神巴菲特 資料圖片

一

從芝加哥入境,美國移民官一臉嚴肅地問:「去哪兒?」

「奧馬哈(Omaha)。」差一點兒錯答成「奧巴馬」。

「是去參加巴菲特股東大會嗎?」

「您怎麼知道?」我有些好奇。

「今天很多人都飛奧馬哈。」說着露出一絲得意的笑容。

不曾想,奧馬哈真是傳說中「投資者的麥加」。

許多人只知道「股神」巴菲特,卻不知道奧馬哈這座平凡無奇的小城,是巴菲特的故鄉,他出生和成長在這裏,他事業起步和輝煌也在這裏。

每年五月的第一個周末,數以萬計的人朝聖般從世界各地趕來奧馬哈,參加巴菲特旗下的伯克希爾─哈撒韋股東大會。這隻股票是全球第一高股價,在美東時間二○一七年五月五日收盤時,A級股的股價高達二十五萬美元一股,約合一百七十三萬元人民幣。巴菲特作為該公司董事會主席,持有約三分之一的股權,淨資產高達七百億美元,是目前世界第二富有的人。

今年是第五十二屆股東大會,有人猜測巴菲特年事已高,這次很有可能是他親自參加的最後一屆股東大會。與前來參會的人們一樣,我為能親眼見到巴菲特,親耳聆聽他的「投資聖經」而不辭萬里,期待能夠更近的距離去感受這個全球最大的價值投資者聚會。

飛往奧馬哈的航班座無虛席。旁邊坐的是位友善的男士,他問我同樣的問題:

「是去參加巴菲特股東大會嗎?」

我肯定的回答,讓他打開了話匣子。他說他叫大衛,也出生在奧馬哈,讀大學時去了芝加哥,現在擁有自己的上市公司。

「您是伯克希爾─哈撒韋股東之一嗎?」我猜着問。

「是。」大衛告訴我說,奧馬哈現在有四十萬人,早年不少居民都買了伯克希爾─哈撒韋股票,當時可能僅僅因為相信巴菲特,卻沒有想到這家公司的股價表現讓他們獲利豐厚。放在那兒不動,如今都賺得盤滿缽滿,變得非常富有。

原本是印第安人居住地的奧馬哈,地處美國心臟的中部大草原。有一個統計說前幾年奧馬哈家庭收入中間線是五萬八千美元,高過全美中間線的五萬四千美元。與此同時,奧馬哈住房的中間價十二萬九千五百美元,低於全美平均水準十五萬八千一百美元。依大衛看是「巴菲特帶富了一個鎮子的人」。

第九次參加巴菲特股東會的大衛說他八十五歲的母親,今年是第十五次參加股東大會,每次來「總是收穫滿滿」。我在想,也許是其中一些不變的元素,值得投資者每年重溫一遍?

雖然同住一個小鎮,大衛卻坦率地說與巴菲特並不相熟,也只是在一年一次的股東大會上見到自己的偶像。

一個半小時的飛行不算長,我們一直聊到了奧馬哈。

二

星期六的清晨,天還沒亮透,奧馬哈的Centurylink Center已經人頭攢動。偌大的體育館內座無虛席,找來找去都是被人用報紙佔着的座位。一位白髮蒼蒼的長者說:「你先坐下吧,佔位的人也許找到更好的位置了」。原來她是巴菲特公司的老股東,我心裏充滿感激,因為要找個座位真不容易。

剛坐定,全場驟然響起一片歡呼聲。我的眼前一亮,在舞台中央的聚光燈下,簡單得只有一張桌子,兩把椅子上坐着八十七歲的巴菲特與九十三歲的芒格。台下前排坐着公司的董事會成員,當巴菲特介紹到裏面穿着粉色襯衫的比爾蓋茨時,他禮貌地站起來向大家揮手打招呼。

精神矍鑠的巴菲特在總結一季度財報時,毫不諱言自己「看走眼」,讓伯克希爾─哈撒韋一季度的利潤下滑百分之五。他花了許多時間講「錯過科技股投資的機會」,承認在投資IBM以及未能認清谷歌和亞馬遜這兩家公司上,犯了最大的錯誤,原因是「我太蠢」。

一種難得的坦誠,一種可貴的擔當。巴菲特不僅在坦言自己失誤的本身,而且還坦言因為自己處理失誤而喪失的機會。他將自己在科技股公司投資中遭遇的虧損,大宗交易緊張和緩慢所帶來的挑戰,還有對於坐擁一千億美元現金卻無處投資的沮喪,不加修飾,甚至調侃地說與股東分享。

思維清晰的芒格立刻補充說「要看長線」。人們當然知道,多年來巴菲特都是以踏踏實實辦事業的心態去投資,而價值投資始終是巴菲特的唯一堅持。兩個老搭檔,用默契來形容一點都不過分。他們相互補充,妙語連珠地將枯燥的內容說得風趣幽默,就像是一場財經脫口秀,精彩紛呈,為這場盛會增添了許多笑點。

不過,遠道而來的大部分「信徒」顯然更在意的是大會問答環節,似乎聽到兩位睿智的老人開腔授教就值回了票價部分。面前的「股神」巴菲特一邊喝着可樂,芒格嚼着喜詩巧克力,一邊深入淺出地談論關於投資、管理、人生、哲學等方方面面的思考。你會覺得,伯克希爾─哈撒韋股東大會獨樹一幟,不僅充滿人情味,同時還充滿巴菲特和芒格式的幽默。

三

再見到世界首富比爾蓋茨是在巴菲特股東大會的最後一天,他坐在橋牌桌旁。比爾蓋茨是一個超級橋牌迷,對橋牌的「高度邏輯性」有不少屬於自己的心得。望着他的各種表情,你能感覺到他享受智力挑戰的樂趣。

「投資於你自己」(Invest in yourself)是巴菲特給年輕人的名言,也成了每年五公里馬拉松的主題。第一屆時由熱愛長跑的巴菲特親自鳴槍開跑。他認為「人生的許多問題,跑步都會給你答案。」甚至在挑選接班人的時候,能不能跑步也被列入他的考量之中。在這裏,馬拉松不僅是比賽,更是一種態度,是一種精神。

比賽在星期天上午八點開始。參加的人很多,都想在奔跑中遇見更好的自己。我穿上大會發的紀念T恤,掛着二九二五的選手牌號,跟着大隊一起出發。不追求速度,過程卻是快樂的。

沿着密蘇里河畔,眼前的奧馬哈與美國許多小鎮一樣,寧靜而單調,也就更加襯出了我們這些闖入者的喧囂。也許過去幾十年都沒有太大的變化,就像巴菲特咖啡色的兩層樓房,生活了近六十年都沒有換過。站在基威特廣場大樓前,我才知道巴菲特的旗艦公司伯克希爾─哈撒韋就藏身在十四樓裏,可是門口看不到公司的標誌或者指引。

幾天來我一直在想,很多人賺錢的動力是為了財務自由,當你真的置身財富之中,又有多少人能真正得到「自由」而不被其挾制呢?同行者在我的身後,是張大着嘴巴還是議論紛紛?我已經忘記了。

記得的,是那天陽光燦爛,天空如洗乾淨,秋麒麟草像一顆一顆斑斕閃閃的星星。