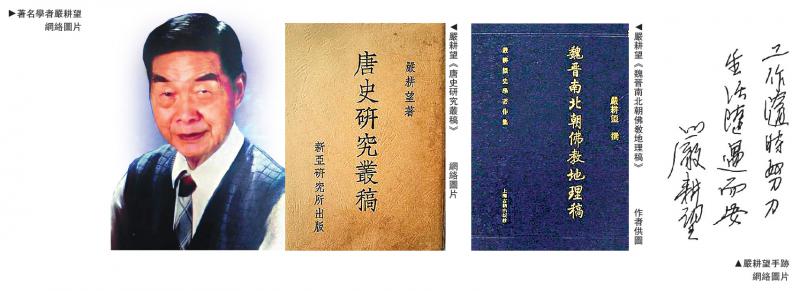

圖:著名學者嚴耕望/網絡圖片

記得月前在本欄「新亞學人系列」記載業師全漢昇時,提及上世紀八十年代初新亞研究所是著名學者薈萃之地。單就史學而言,除前文所述的全漢昇之外,還有孫國棟、牟潤孫、羅夢冊、嚴耕望等人以及不時從台灣回港訓誨後學的錢穆,而這個強大的史家陣容,敢稱睥睨學林。/塵 紓

這幾位各領風騷、卓然成家的歷史學者,在筆者心中留下迥然有異的回憶。錢穆溫煦儒雅,即便沉默不語,亦教人崇敬幾分;牟潤孫平易近人,從沒架子;羅夢冊不愛說話而總帶着點點斯人獨憔悴之感;孫國棟瀟灑方正,有君子之風;嚴耕望則嚴肅凝練,我輩後學,每每見之生畏。

與錢穆師生關係親厚

嚴老師早年修業於武漢大學歷史系,後轉齊魯大學國學研究所;其後獲「中央」研究院史語所研究員之銜,並歷任多所大學或研究院教職,包括美國哈佛及耶魯、台灣東吳、香港中大,而擔任「新亞」教授期間,兼任教務長,執掌全所教務。

當年「新亞」的規模,細小得斷非現今研究生所能想像。今天研究所上課,學生人數動輒幾十,多則過百;而人多的壞處,是師生之間難有深交。學生與校務處的關係,談不上親切溫厚。回想當年「新亞」,恆常進出校園的學生,每天頂多只有十幾二十人。整個教務所,只有三人。教務長一職,一如前述,由嚴老師兼任;總幹事一職,由本所早前的畢業生趙潛先生任職,另有一位老先生任職書記,負責操作一台現今已經停用的打字機,以及日常文書工作。

由於八十年代初,電子科技未興,我們這輩學子,如果要掌握教務資訊,只得回校詢問,蓋因除非是重要事務,否則一般不會油印通告,然後寄遞學生家裏。這種環境促使學生常回學校,即使當天沒課,只要有空,就會跑回農圃道,流連於教務處,探取資訊。

在所偶得嚴老師啟導

嚴老師由於身兼教職,並非時刻留在教務長室。不過,由於我們長時間蹲在教務處,嚴老師下課返回教務長室時,總會停下步來,與我們閒聊幾句,又或偶然興起,垂詢我輩的學習情況,並時加訓勉,振聾啟瞶。例如,記得有一次,他對我們說,做學問工夫,必須先打好基礎,先求博,後求深。又例如,有一次他鄭重提醒我輩,不要信靠單一來源的資料,更切勿憑空立論,然後才往資料裏找有利於自己的證據。這種做法,十分危險。

除了教誨,只要你誠懇求問,他定必回答。如果你看罷他的論著,甚至非他撰寫的論著而存有任何疑問,想叩門請益,他絕對樂意提點。

嚴格來說,筆者在所期間,沒有正式上過嚴老師的課,但從閒來的指導,以至長期拜讀他的論著,也算是幸蒙教澤。

嚴老師早於齊魯大學國學研究所修習期間,得遇名師錢穆,旋即成為錢穆愛徒,此後事師親厚。他敬師尊師之情,史學界無人不知。論輩分,他雖然是錢穆的弟子輩,但由於他勤修苦學,因此著作等身,學術成就非凡,卓然成家。

著作等身 廣澤後輩

嚴老師已予刊行而可傳後世的史學論著,大抵可以分成三大範疇。其一是制度史;其二是地理交通史;其三是治史方法論。

在制度史方面,嚴老師著有:(一)《中國地方行政制度史(甲部)—秦漢地方行政制度》;(二)《中國地方行政制度史(乙部)—《魏晉南北朝地方行政制度》。此書合共兩冊,上冊專論魏晉南朝地方行政制度,下冊專論北朝地方行政制度;(三)《兩漢太守刺史表》;(四)《唐僕尚丞郎表》(分上下兩冊印行)。

從上可見,嚴老師的制度史論著,既有綜論各朝地方行政制度,亦有專研漢唐兩大朝代的重要官職。關於歷代地方行政史,據嚴老師親述,他的本意是從秦漢一直寫下去,所以他把這套書名定為《中國地方行政史》,然後分部撰寫刊行。可惜個人精力畢竟有限,他只寫到六朝便不得不擱筆,餘下各朝,惟待有緣人續此使命。其實,他由秦朝至六朝的地方行政制度史已為史學界立下大功,為學術界奠立楷模。上述兩部三冊的巨著已長達一千三百多頁。

大家可能奇怪,嚴老師以個人有限精力研究行政制度史,何不主攻中央行政制度,而偏用功於地方行政制度?關於這個問題,他早在《秦漢地方行政制度》的序言闡明。他有感於前輩史家慣於主治中央行政制度而忽略地方行政制度,於是奮發為文,專研地方,蓋因他認為地方制度與民生關係以至對社會禍福的影響比中央更為直接重大。

嚴老師所言,絲毫不差。回望最近幾十年,治行政或政治制度史者,固不乏人,但不是失於粗略,就是只論中央而鮮涉地方。賢如楊樹藩和張金鑑,亦復如是。再者,自嚴老師之後,再無良才續貂,為唐宋明清地方行政史補遺。這誠然是史學界另一憾事。只恐當今學林,難以覓得一位兼具史才史識的學者,甘於立下宏願、敢於耗費心力,下此水磨工夫。

嚴老師在《秦漢地方行政制度》明言,鑑於「前期史志政書所載殊略」,於是「必賴博求」,因此必須在「正史、政書及地理書之外,子、集、金石、簡牘、類書、雜着等,諸凡當世或稍後有關之材料無不旁搜掇拾,取供考訂。」由此可見,他在資料蒐集方面力求徹底,不囿一隅。他力求完備無缺的治學態度,足為後學典範。

心思縝密 鋪排有序

嚴老師在鋪排此書時極具心思,而且次序分明。他首先探究秦漢郡縣制度淵源;隨而綜論統治政策與行政區劃;繼而先論郡府組織及相關官職和特種官署;再論郡府之下的縣廷組織,以至鄉官及郡縣學官;接着講述地方的監察制度以及官員的任遷途徑;甚至另章專述籍貫限制以及關於官員的任用雜錄。結論之後還加插「漢代地方行政組織系統圖」。以當時未有電腦製圖之法而言,此舉實在費勁。

此書的結構和鋪排,可說是有志治理地方行政制度史者的典範,殊足廣納。可惜,又是老話一句,學界根本無人有力可予補遺。

至於《魏晉南朝地方行政制度》一書,體裁大抵承前,亦是先談行政區劃,下分州郡縣及都督區,繼而專論都督與刺史、州府僚佐等職,然後郡府組織、縣府組織,最後三章則分述察舉及學官、任用雜考,以及官佐品班表。

嚴老師的《北朝地方行政制度》,體裁亦是承前,只不過因應北朝情況,酌增「黨里鄰三長」、「北魏軍鎮」、「魏末北齊地方行臺」、「諸部護軍」、「領民酋長」等專章。

嚴老師的《兩漢太守刺史表》及《唐僕尚丞郎表》兩書,表面看來,只是二手資料的職官表,並非什麼考據或獨具創見之作。豈不知,這種從原有史籍採擷而得的資料,經過編整表列後,就成為很有輔助功能的資料,方便有志研究當時行政制度的學者參考。

據嚴老師親述,他四十年代在齊魯大學國學研究所修讀期間,一邊養病,一邊把先前集得的相關資料編成《兩漢太守刺史表》。他雖謙稱是「病中消遣之作」,但此作面世後確得當時史學界認可,並且成為日後學者在研究漢史時作為漢朝人物統計表。在這個成功基礎上,他繼續鈎沉稽異,採擷唐朝史料,整編而成《唐僕尚丞郎表》一書。此書詳列唐代六部尚書、左右僕射、左右丞、侍郎,並兼列度支鹽運使,並就上述諸職予以輯考。當中的編整成果足可比擬前作《兩漢太守刺史表》,甚或過之。

強調地理有助研史

嚴老師的另一偉大成就,是地理交通研究。在這方面,他留給後學的,主要有(一):《唐代交通圖考》,共十卷,並備多個專題附錄;(二)《魏晉南北朝佛教地理稿》;(三)《隋唐通濟渠考》。

綜觀上述三書,不是研究某代交通,就是專論某朝宗教地理,甚至專論某條運河,學術意義似乎不大。豈不知,此乃史學界極為珍視之研究成果,蓋因可以從中得到關乎國家民生的啟示。

為此,嚴老師在《唐代交通圖考》的序言首段,便明言交通史何其重要:「交通為空間發展之首要條件,蓋無論政令推行、政情溝通、軍事進退、經濟開發、物資流通,與夫文化宗教之傳播,民族感情之融和,國際關係之親睦,皆受交通暢阻之影響,故交通發展為一切政治經濟文化發展之基礎、交通建設亦居諸般建設之首位。中國疆域遼闊,交通建設尤為要務……」

今天我們視基礎建設(infrastructure)為發展某國某地之要務,而此說堪堪是嚴老師在上述序言所揭示者。

歷史地理是為學坐標

學史之人,必須暢曉地理,能夠熟習交通者,則屬更佳,蓋因脫離了地理,歷史學子根本難掌史料,而每地之山川河嶽,漁農特產、風土人情,皆為治史之核心資料。設若某人有志學史而不諳地理,只恐無論用功多深,亦屬徒勞。

推而廣之,但凡為學,而姑勿論學科為何,亦講求史地兼擅。歷史與地理其實就是我們積累學識的十字坐標。歷史是縱向,地理是橫向。我們每天所見所聞,所學所習,只要以此史地坐標領受收集,倍覺易得,益見牢固。

嚴老師《唐代交通圖考》所涉浩繁。單以第一卷「京都關內區」為例,他先綜談兩京館驛(兩京是指當時長安和洛陽),然後分篇專述長安、洛陽以及附近地區的驛道。尤難得者,是他屢以插圖作為輔助,方便讀者了然。以他執筆寫書的年代,在缺乏電腦支援下,弄一圖表已經殊不容易,何況是幾十幅插圖?嚴老師的苦功,豈是今輩所謂歷史學者可冀及?

嚴老師在治史方面不單考據有力,論述精闢,更於後期總結了幾十年來的治史心得及諸般法則,寫成小書,供諸同寅,傳予後學。這種無私的分享,當然普澤我輩。他先寫就《治史經驗談》,然後整合尚餘課題,再編成《治史答問》,而後者不啻是前者的續集。

治史法則 詳加列述

嚴老師在這兩書內提示的條目,可謂條條精準,句句珠璣。例如他提醒我們既要專精,亦要博通;要看書,不要只抱個題目去翻材料;不要忽略反面證據;少說否定話;轉引史料必須檢查原書;研究歷史不要從哲學入手;治史要「無孔不入」、「有縫必彌」……他所言者,簡直是今天學子的當頭棒喝。他更在《治史答問》,以敬誠客觀態度評論他的前輩陳寅恪、陳垣、呂思勉。至於錢穆與他的親厚師生關係,則另見於《錢穆賓四先生與我》。各位閱後,定必感受到那種古有今無的師生關係,根本難望在當今學府復見。

除上述大大小小的書籍外,嚴老師有幾十篇長短不一的文章,收錄於一套三冊的《嚴耕望史學論文集》內,而觸及範圍,極為廣闊,既含政治制度,亦涉地理,更有諸如人口等人文地理課題。

順帶一提,上海古籍出版社將本文所述的巨作十種,據先前的台灣版本重新刊行,廣惠內地學子,而此舉當然功德不淺。 (新亞學者系列之四)