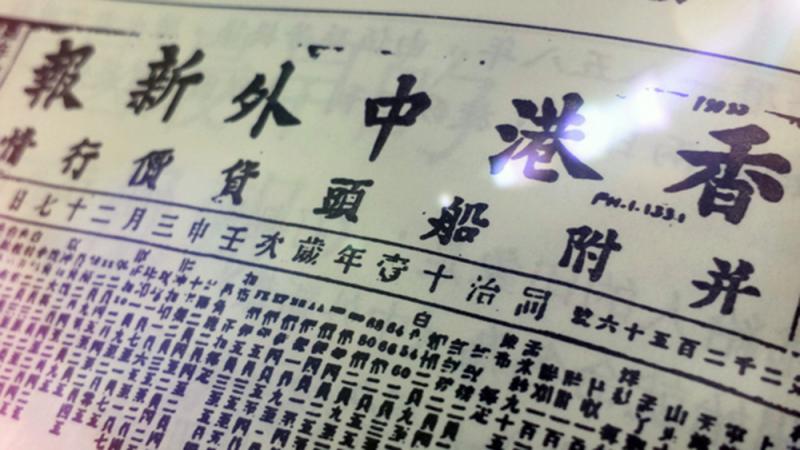

圖:《香港中外新報》為香港開埠之後第一份中文報紙\資料圖片

香港最早的中文報紙,是創刊於一八五七年十一月的《香港船頭貨價紙》,後更名為《香港中外新報》,它也是中國最早的中文報紙。不過,這份中文報紙只是西文報紙《孖剌報》的中文版。正如後來的《華字日報》(一八七二),是《德臣西報》之中文版。這兩份報紙雖由華人編輯,但不得不依附於西人。

香港第一份由中國人創辦的報紙,是一八七四年二月由王韜參與創辦並任主筆的《迴圈日報》。《迴圈日報》強調「本局倡設迴圈日報,所有資本及局內一切事務皆我華人操權,非別處新聞紙館可比。是以特延才優學博者四五位主司厥事。凡時務之利弊、中外之機宜,皆得縱談無所抵制。」看得出來,《迴圈日報》很強調華人對於話語權的控制,它還專門提到,由西人開設的香港華文報刊,在言論上不免局限,「然主筆之士雖系華人,而開設新聞館者仍系西士,其措詞命意難免徑庭。」《迴圈日報》首次由華人掌辦,發出中國人自己的聲音,的確意義重大。

首次提出將《迴圈日報》作為香港文學起點的,是香港著名作家劉以鬯。劉以鬯在《今天》一九九五年第一期(總第二十八期)「香港文化專輯」上發表《香港文學的起點》一文,提出香港文學的起點應在一八七四年《迴圈日報》的創刊,他的全部根據就來自於忻平的《王韜評傳》中的下面一段話:

……他(王韜─引者註)又創《迴圈日報》副刊,「增幅為莊、諧兩部」。所謂「莊部」,即「新聞、經濟行情」;「諧部」即今日之副刊。王韜以他獨特的文筆,在《迴圈日報》副刊上發表不少詩詞、散文,各種文藝小說與粵謳。這些文字對促進香港文壇和報界的活躍作用甚大。王韜的各類文學作品,以後也被文學史研究者收入各類書籍之中,成為近代文學史上的一份寶貴遺產。

不幸的是,這段史料出了問題,劉以鬯過於相信國內史學家了。查閱忻平《王韜評傳》原書,劉以鬯所引述的上面這段話來自於這本書的一百五十三頁(華東師範大學出版社一九九○年四月第一版)。這段話的前面被劉以鬯省略的話是「王韜身體力行,在香港創辦了『中華印務總局』,刊印出版各類中外新書。並在《迴圈日報》宣傳變法改良外,大量介紹西方新文化、新事物,以推動風氣的開化和文化事業的建設。」

在這本書中,忻平明確說明自己並未見到《迴圈日報》,「由於年代較早,《迴圈日報》國內已無存。」「本人為此曾多次去信國內報刊史專家,中國人民大學新聞系方漢奇教授求教。一九八五年方漢奇先生涵稱:他已尋覓多年,然而全國各大圖書館均無見。」那麼忻平談王韜在《迴圈日報》上創立副刊的根據來自於哪兒呢?從引文看,「增幅為莊、諧兩部」等話來自於戈公振的《中國報學史》。

再查閱戈公振的《中國報學史》,我們發現忻平過於粗心大意了。戈公振的原文是:「光緒三十年,增加篇幅,分為莊諧二部,附以歌謠曲本,字句加圈點,閱者一目了然。」(戈公振《中國報學史》,三聯書店一九五五年三月第一版,一九五六年第二次印刷,第二十頁。)忻平居然漏掉了「光緒三十年」這個時間點,也就是說,戈公振所說的《迴圈日報》創立副刊的時間是在一九○四年,忻平居然把它安到了王韜頭上。王韜在一八八四年就離開香港,一八九七年就去世了。可以說,忻平所謂王韜創辦副刊的說法,完全是一個史料錯漏。

如果以一九○四年論的話,《迴圈日報》之有副刊就已經不是一件新奇的事情。早在一九○○年,孫中山、陳少白籌劃創立的《中國日報》就已經創立於香港,並且也設有副刊。

筆者在做有關香港文學的博士論文時,曾專門去大英圖書館查閱過《迴圈日報》膠片。《迴圈日報》的版面後來逐漸固定下來,一共四版,第一版和第四版是商業行情和廣告,第二版是新聞,第三版的部分是新聞,部分是船期、電報。新聞欄目分為「京報全錄」、「羊城新聞」和「中外新聞」三個部分。王韜的文章置於新聞版面內,主要是「論說」。

劉以鬯本非學者,錯引一段資料是正常的,不過,他的觀點和文章卻流傳甚廣,影響了國內的香港文學史。國內最為權威的劉登翰的《香港文學史》也不例外。劉登翰《香港文學史》第一章在談到《迴圈日報》的時候,也照樣引證了忻東(應該是「平」的誤植)的《王韜評傳》中的上面一段引文,然後引用劉以鬯的話,說明「香港文學的起點,應該是在一八七四年王韜與人合辦《迴圈日報》並創辦該報副刊的時候。」由於劉以鬯和劉登翰等人的權威地位,這一說法就變成了公論。

不過,王韜在《迴圈日報》上發表了大量文章,的確是事實。王韜在《迴圈日報》上發表的,主要是報章體政論文章。由於王韜身處文化前沿香港,並較早出訪歐洲日本等地,因此具有開放的眼光,他在文章中介紹了大量的西方有關於政治、經濟、外交、軍事、人才諸方面的思想,並發表了自己對於中國變革的見解。從文學上看,這些報章體文章創造了一種現代政論文體,對於梁啟超等人的散文新文體變革也產生了重要影響。

王韜在港期間還有小說創作,他於一八七五年出版了描寫狐鬼神怪的小說集《遁窟讕言》,是他避居香港的寄懷之作。據《遁窟讕言自序二》雲:「同治紀元之歲,余以避兵至粵,寄跡香海,卜居山麓,小樓一楹,僅堪容膝,榜曰:『天南遁窟』……於是,竊效干寶之〈搜神〉,戲學髯蘇之說鬼,燈火更闌,濡毫暝寫。」魯迅曾在《中國小說史略》中記載評價王韜的這幾本小說:「其筆致又純為《聊齋》者流,一時傳布頗廣遠,然所記載,則已狐鬼漸稀,而煙花粉黛之事盛矣。」

王韜在香港期間還有大量的詩歌創作,這些詩歌主要收藏於一八八○年在香港出版的《蘅華館詩錄》中,這些詩既記錄了他香港期間以及遊歷海外的種種個人經歷,又表達了他的經世變革思想,被認為是近代「詩界革命」的先聲。

由此看,王韜的確可稱為香港文學先驅。不過,王韜來香港的時間是一八六二年,離開的時間是一八八四年,在香港共計呆了二十三年。《迴圈日報》創刊於一八七四年,只是王韜在港中期所創,而他在《迴圈日報》之前就有大量創作,因此,如果說香港文學的起點開始於王韜,而非自《迴圈日報》始,應該更為準確。

當然,在王韜之前,香港文學仍有源流可以追溯,最早的是一八五三年香港的第一份中文刊物《遐邇貫珍》。有關於此,可以參見筆者的《香港文學探源》一文(《大公報》二○一七年三月十日)。