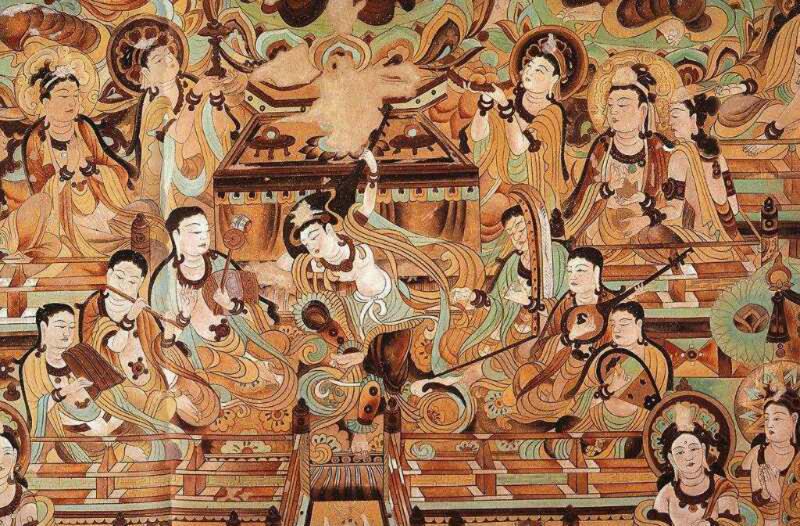

圖:莫高窟壁畫伎樂圖之反彈琵琶圖\作者供圖

一年之計在於春。陽春三月,萬物復甦,到處是一派生機盎然的景象。二○一七年深圳「一帶一路」國際音樂季三月底在鵬城拉開序幕,十七個沿線國家和地區的音樂家與深圳交響樂團組成的「一帶一路」節日交響樂團,共同奏響中國人民與世界人民和諧共生、和睦共融的華章。我作為樂隊的一員,身心彷彿沉浸在古絲綢之路優美婉轉的弦樂之間。

作曲家王洛賓曾說過:「絲綢之路是用音樂鋪成的,在這條古道上,可以聽到最美的音樂。」千百年前,悠悠駝鈴聲中,琵琶、箜篌、二胡、羌笛……從異域傳入中國,與飛天共舞,徜徉於敦煌壁畫。

雖然我主修的是小提琴,但對中國的民樂一樣有着濃厚的興趣。在我看來,音樂是沒有國界的,不同門類的樂器雖有着不同的技巧,但本質上謳歌的都是真善美,是人類美好情感的載體。從歷史的角度看,中國音樂的發展也是通過與不同地域和種族的人們交流與融合實現的,沒有一種文化是孤立的,單一的。像彈撥樂器首座,有着兩千年歷史的琵琶就是不同民族間融合的產物。

琵琶由歷史上的直項琵琶及曲項琵琶演變而來。據史料記載,直項琵琶在我國出現得較早,秦、漢時期的「秦漢子」,是直柄圓形共鳴箱的直項琵琶(共鳴箱兩面蒙皮),它是由秦末的弦鞀發展而來的。南北朝時,通過絲綢之路與西域進行文化交流,曲項琵琶由波斯經今新疆傳入中原。它當時稱作「胡琵琶」。

因為非常具有感染力與表現力,琵琶成為隋唐時期的主要樂器,對盛唐歌舞藝術的發展起了重要作用。譬如,唐代偉大詩人白居易在那首膾炙人口的詩篇《琵琶行》中,曾形象地對琵琶演奏及其音響效果有這樣的描述:「大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私語。嘈嘈切切錯雜彈,大珠小珠落玉盤。」

「琵琶起舞換新聲,總是關山離別情」;「葡萄美酒夜光杯,欲飲琵琶馬上催」;「渾成紫檀今屑文,作得琵琶聲入雲」;「小蓮初上琵琶弦,彈破碧雲天」;「琵琶弦上說相思,當時明月在,曾照彩雲歸」……琵琶不僅流淌在詩人錚錚有聲又柔情似水的詩篇中,也被雕刻在石壁上,描繪在洞窟中的壁畫上,呈現人們對琵琶的喜愛。

我記得從前看過一部講述敦煌壁畫的書,對其中一幅壁畫印象深刻。來自莫高窟一一二窟的《伎樂圖》(唐)。這幅圖是該窟《西方淨土變》的一部分,描寫的是伎樂天伴隨着仙樂翩翩起舞,舉足旋身。最讓人驚艷的是中間有一名伎樂天神態雍容華貴、落落大方,手持琵琶、翩翩翻飛,搖曳生姿,項飾臂釧在飛動中叮噹作響,餘韻無窮。突然,她一舉足一頓地,一個旋身使出了「反彈琵琶」的絕技。於是,整個天國為之驚羨不已,彷彿將時間定格在那一瞬間。

可以說,「反彈琵琶」是敦煌藝術中最優美最迷人的舞姿。勁健而舒展,迅疾而和諧,靈動又奔放,纖纖神韻,充滿韻律性與藝術性,讓我對美與藝術又多了一層領悟。據說,在敦煌壁畫中,作為樂器的琵琶出現了六百多次,而手持琵琶、邊彈邊舞的繪畫也有數十幅,足見琵琶受歡迎的程度。《四面埋伏》、《霸王卸甲》、《漢宮秋月》、《陽春白雪》、《夕陽暮鼓》、《春江花月夜》……古往今來,這些名曲不斷印證着琵琶不朽的藝術魅力。

我很欣賞一位旅美音樂家吳蠻,她是國際樂壇上中國音樂的使者與琵琶音樂的代言人,跨界音樂與跨文化交流的標誌性人物。美國《洛杉磯時報》評價「吳蠻是將琵琶介紹給西方的重要音樂家……」。她五次獲得美國格萊美唱片「最佳演奏」和「最佳世界音樂專輯」獎提名。她與全球一流的樂團、作曲家和演奏家進行合作,並融合戲劇、舞蹈和視覺藝術,讓中國傳統樂器─琵琶成功走向國際。

吳蠻彈出了一種跨越東西方文明的音樂想像,將中華傳統文化介紹給更多的人認知。這種精神也啟發了我,讓我多了一種中華文化的使命感。我曾去到很多國家和地區演奏小提琴,與當地的人們交談,介紹中華傳統文化。我希望通過自己的努力,也架起一座中國與世界溝通交流的音樂之橋。

路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。