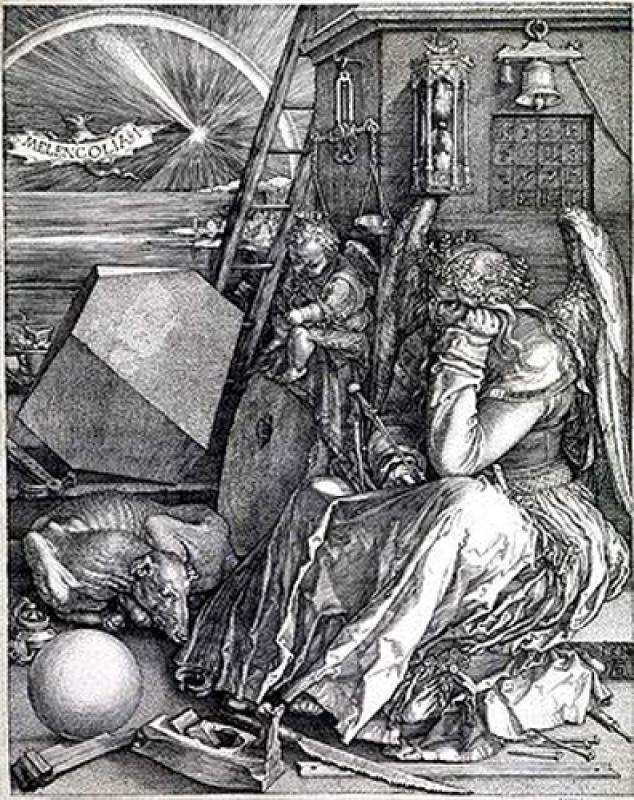

圖:丟勒版畫作品《憂鬱》/作者供圖

最近在讀《西方文化中的數學》,沒想到,學者克萊因這一部回溯數學之於西方文化演進意義的專著,竟給我這個「數學盲」帶來投入且暢快的閱讀感受。

數學在西方文化史中的發展並非一帆風順。在中世紀,當聖奧古斯丁等人篤信「《聖經》之外的任何知識,如果它是有害的,就應該被拋棄;如果它是有益的,就包含在《聖經》裏」的時候,整個歐洲數學理論與實踐的發展,進入了停滯不前的階段。直到文藝復興時期,理性的思辨重又為人們所珍視,一眾畫家及雕塑家也在這個「回歸自然」的過程中,找尋數學與藝術的潛在關聯。

這些理性與人本精神的倡導者將幾何學的測量與透視技法用來描繪並雕塑人體與風景。達芬奇的眾多手稿與設計圖紙,以及米開朗基羅的《創造亞當》等名作,均是例證。另外還有一位不得不提的畫家,是北部文藝復興代表人物、荷蘭人丟勒(Albrecht Dürer,一四七一至一五二八)。

丟勒是雙子座。雖說雙子座的藝術家不勝枚舉,但依丟勒的性情和他的創作風格,應該更偏向處女座才是。他的畫作不論寫人抑或寫物,每每筆調冷靜抽離,理性克制,且迷戀於物件細部的寫實與逼真,對於完美主義頗有些異乎尋常的執著。他將兔子的皮毛與刺蝟背後的細針畫出相片一般的真確效果,連他的自畫像也都是冷靜抽離、不食人間煙火的模樣。丟勒迷戀幾何學,曾寫過幾本研究人體比例的專著,還曾在若干版畫作品中呈現自己對於幾何構型與比例測量的熱衷,那幅有名的《憂鬱》(Melencolia)便是一例。

《憂鬱》現藏於紐約大都會博物館,畫幅不大,內容卻十分豐富。古希臘哲人口中的「憂鬱型」體質被丟勒呈現在畫布上,畫中單手托腮的、沉思的少女,便是憂鬱的象徵─大地之神的女兒。通常,「憂鬱型」體質的人多從事哲學、藝術與文學創作,因此丟勒在畫中女子身邊擺放了象徵幾何學與數學的多面體和球體,象徵科學的天平,還有象徵工程與測量的圓規與尺。在畫家看來,數學與藝術有着緊密的內在關聯,藝術家創作一幅畫,並不能單單依靠天馬行空的想像,還要有扎實的透視學原理為基礎。正因為如此,丟勒以及文藝復興時期其他畫家的作品,每每予人和諧理智的觀感,秩序感極強,不允許分毫錯亂。

說到「秩序感」,我們總會想到蒙德里安(Piet Cornelies Mondrian,一八七二至一九四四)與馬列維奇(Kazimir Malevich,一八七八至一九三五)的作品。兩人均活躍在世紀之交的歐洲畫壇,前者是荷蘭風格派的代表人物,後者則一手推動了至上主義的發展。說起來風格派與至上主義在構圖上很有些相似之處,用淺白一些的話講,差不多就是「畫方塊」。蒙德里安用筆與直尺畫出間隔不等的線條,再將線條之間的空白處塗上黑白兩色及紅黃藍三原色。馬列維奇也常常只用黑白紅黃藍這幾種基本色彩畫方塊,他的那幅驚世之作《白底上的黑色方塊》雖說任何一個小學生都能畫得出,卻預示着至上主義的興起,以及畫家對於極簡幾何體的痴迷。

蒙德里安與馬列維奇在職業生涯早期,曾經模仿過莫內與梵高的創作風格,也曾經被畢卡索等人的立體主義吸引。不過,畫得久了,他們漸漸拋開具象,單單以色彩、線條與幾何空間入畫,馬列維奇的風格甚至被稱作「幾何抽象派」,可見這位畫家對於幾何學、對於理性與秩序感的關注。他的畫作看似簡單,乍看不過是不同形狀幾何圖形的拼接與堆疊,但這種看似抽離、不受作畫人情緒影響的作品,留給觀者的解讀空間與具象寫實的畫作相比,往往更加豐富。我們既可以將這些「無物象」的作品放在形而上的哲學語境中思考,也能用數理的、邏輯的理論來解釋它們。

達芬奇曾不無自豪地說:「欣賞我的作品的人,沒有一個人不是數學家。」數學,特別是應用數學中的嚴謹與理性,在相當程度上中和了藝術家天馬行空的想像,既為畫作本身增添了秩序感,也引導藝術家的創作走去更神秘、更耐人尋味的情景中。