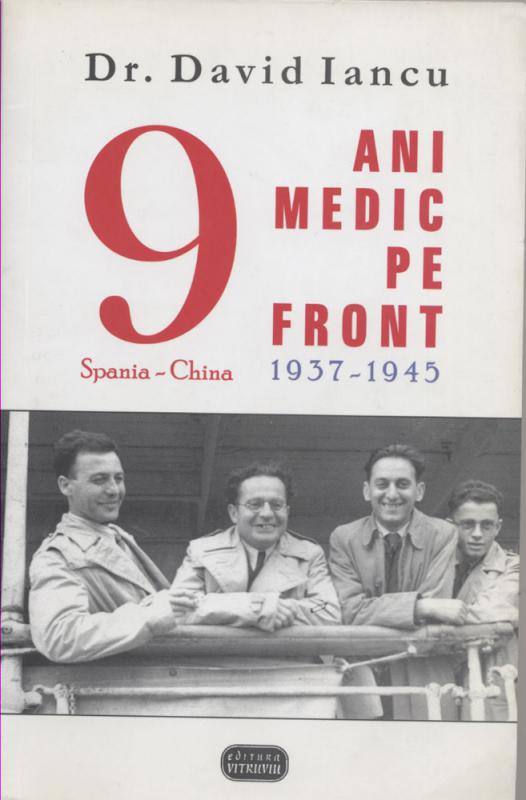

圖:楊固女兒坦尼亞為父親整理出版回憶錄《楊固:西班牙與中國戰場九年》

中國,這個遙遠的國家,一直深深地吸引着坦尼亞.揚庫(Tania Iancu)。小時候,每當父親楊固(Dr. David Iancu)打開那隻盛滿中國物品的盒子,真像走進一個奇幻世界。如同變魔術似的,父親會拿出中國部隊頒發的金質獎章;父親會拿出象牙筷子,示範如何使用;父親還會拿出獅形玉石印章,教寫「楊固」這個中國名字……對童年坦尼亞來說,中國只存在於想像之中,直至二○○四年,年過五旬的她,應中國政府邀請訪華。

兒時夢想成真,讓她興奮極了!這年八月底,姐弟四人分別從羅馬尼亞、美國、加拿大趕來,在北京相聚一起。兩個星期,他們走訪父親生前工作的地方。坦尼亞意識到,父親沒有被中國人民忘記,自己有責任做些事情。於是,她花費兩年時間,收集資料,整理成《楊固:西班牙與中國戰場九年》一書,於二○○八年在羅馬尼亞出版。/文:何 雁

楊固回憶錄寫道:「偉大十月社會主義革命以及蘇維埃國家成立消息傳來,大多數青年為之歡欣鼓舞。他們認為,建立這樣一個國家是一條出路。於是,他們着手為建立這種社會制度奮鬥。在這一背景下,我的政治生涯開始了。」

赴西班牙戰場

一九一○年四月,楊固生於羅馬尼亞文化名城雅西。母親是裁縫,父親是木工。一九二九年,楊固考進雅西醫學院。八年後,取得外科博士學位。

西班牙內戰爆發,楊固與四百多名本國志願者一起,參加國際縱隊。一九三七年四月,他們乘火車離開布加勒斯特。其間,「一艘輪船滿載支援西班牙共和軍志願者,離開馬賽港。雖然去巴塞羅那的海路不算長,但一艘意大利潛艇突然出現在海面,志願者乘坐的船被炸沉,幾乎所有人都落海淹死。得救的人說,有人落海後抓到一根木頭,知道無獲救可能,開始唱國際歌,一直唱到用盡全部力氣,沉下水去。生命最後時刻,他們對理想的堅定信念,使我深受感動。」

抵達巴黎幾天後,楊固與二十五名各國志願者一起,乘火車抵達里昂,幾經輾轉,來到小鎮佩皮尼昂(Perpignan)。一個沒有月亮的黑夜,志願者們選擇一條險峻路線,翻越比利牛斯山,進入西班牙。

一行人乘火車經巴塞羅那,「給我們留下深刻印象的,不僅是沿途美麗景色,還有當地民眾的態度。得知國際志願者乘火車通過,瓦倫西亞(Valenciei)地區火車停留的各個車站,鄉親們手捧一筐筐柑橘等候我們,把柑橘拋進車廂,直到終點阿爾巴塞特(Albacete)。」

楊固被分配到第十三國際縱隊,轉戰安達盧西亞(Andaluzia)。「一九三七年七月七日,布魯內特(Brunete)戰役開始的當天黎明,我與進攻部隊一起出發,……在敵人連續轟炸下,急救點工作夜以繼日地進行,直到前線戰況暫時穩定。我們進攻很快,沒幾天就解放加拿大(Canada)維拉努埃瓦(Vilanueva),布魯內特及其他好幾個地方。但是,部隊損失也很慘重。最辛苦的是急救車司機,無論迎着轟炸,還是黑夜沒有燈光,都要把傷員運走,險象環生。他們甚至手握方向盤發出尖叫聲,以解除疲勞。」

楊固發現嚴斐德醫生(Dr. Friedrich Jensen)受傷,被送往醫院。還有德奧志願者營的白樂夫醫生(Dr. Rolf Becker),經過戰鬥,極度衰弱,無法堅持工作。楊固接替了他。

「在羅曼尼奧(Romanillos)丘陵地區,山路與周邊貧瘠土地,都是大大小小的石子。盛夏時節,炎炎烈日,土地滾燙。敵人炮火連續不斷,我一度心想,與其在這裏受罪,不如成為敵人某發炮彈目標,被打死算了。躺在毫無遮擋的土地上,我想用雙手挖一個小掩體,至少把腦袋保護起來。一隻兔子在槍林彈雨中亂竄逃生,當我看到這個小動物強烈求生願望,突然清醒過來。從那時起,無論遇到多大困難,再也沒有產生死的念頭。」

戰鬥間隙,楊固從西班牙共產黨機關報《工人世界報》(Mundo Obrero),得知「七.七」盧溝橋事變。「我感到極大震驚。當時我深信,共和軍取得勝利已為期不遠。西班牙人民對佛朗哥鬥爭勝利後,國際縱隊部分志願者將奔赴中國,支援急需國際支援的中國人民,趕走日本侵略者。當然,我將加入聲援中國的志願者行列。」

楊固被調往第十一縱隊醫務處。一九三七年十二月,這個縱隊向特魯埃爾(Teruei)戰役陣地出發。「醫療物資供應充足,還有燒酒與熱飲,可以給嚴寒天氣野外作戰的士兵們暖暖身。食品也不缺少,有黃油、奶粉、可可等,都是蘇聯運來。有時,山洞空間不夠,我們把傷員安置地洞內,自己睡在山坡雪地。」

一九三八年十二月下旬,法西斯軍隊瘋狂反攻。國際縱隊傷亡慘重,剩餘部隊改組成一個混合縱隊,即巴爾幹縱隊,隊長是波蘭醫生傅拉都(Dr. Szmuel-Moysze Flato),楊固被任命為主任醫生。

支援中國抗戰

一九三九年初,楊固隨巴爾幹縱隊敗退法國,被關押進集中營。同年六月,楊固響應英國醫藥援華會號召,加入國際援華醫療隊,於八月五日在英國利物浦登上「安尼亞斯」(Aeneas)號海輪。

經過六個星期航行,九月中旬到達香港。「一天晚上,我們應邀參加宋慶齡女士宴請。這是我們離開歐洲以來,最愉快的一次晚餐。我們可以就遇到的各種問題進行交談。參加宴會的,還有中國共產黨代表。我們有機會了解許多中國情況,包括孫中山遺孀被放逐原因,雖然她是國民黨中央委員,卻被禁止進入中國內地。通過交談,我們深切地理解她的進步思想,感受她對中國人民深沉的愛,對支持中國人民解放事業的各國人民真誠感激。」

醫療隊繞道越南,於一九三九年十月七日到達柳州。「我們來到中國,特別是經過南寧與柳州時,受到當地居民,特別是年輕人,中學生與大學生的熱烈歡迎,真是無法用語言來形容。他們表現出革命熱情,讓我們頃刻回憶起,之前在西班牙所遇到的情景。年輕人高唱中國與蘇聯革命歌曲,歡呼雀躍。」

在臨時修建道路上,艱難行走數日,醫療隊於十月中旬抵達貴陽圖雲關,中國紅十字會總部所在地。幾天後,林可勝博士接見了他們。

不久,楊固率醫務隊向第三十師進發。挑夫背着醫療物資,近兩個星期急行軍。「我們從來沒有走過這麼遠的路。一路上非常艱難,沒有相應裝備,穿着厚衣服,腳上穿的是靴子。雙腳都磨破了,沒法走路。五、六天後,爬到一座山的山頂、布滿地雷的地方停下休息。翻譯告訴我,這裏曾經是蘇區,共產黨出發長征後,遭到敵人破壞。我們看到斷牆殘壁上,還有中國共產黨張貼的口號與宣傳畫。我對這裏發生的一切感到震驚。」休整一天,楊固換上草鞋,終於走到秀水,三十師指揮部所在地。

一九四○年夏,楊固與傅拉都、沈恩(Dr. George Schoen),來到重慶周恩來住所。「談話中,周恩來勸說我們,即使在國民黨隊伍工作,都是對中國人民的寶貴支持,應該學會應對各種艱難險阻。同樣,他也需要應對各種新情況,繼續留在崗位上,完成黨交給任務。聽後,大家都理解並同意周的勸告。但我說,我不可能繼續留在國民黨反動派裏工作,我想聽聽羅馬尼亞共產黨領導意見。這樣,我立即給莫斯科發了一封信,因為羅共一些領導人就在那裏。信是寫給康斯坦丁.東恰(C. Doncea),請他把信轉給黨領導。我在信中表示:『與其在反動派軍隊工作,不如回國去算了。』」

這年十月初,楊固收到羅共總書記特拉戈諾夫(Draganov),即鮑里斯.斯特凡諾夫(Boris Stefanov)簽名回信。信中說,目前不是討論回國問題的時候,要尊重中國共產黨領導安排,繼續支持中國人民鬥爭。

一九四○年九月,楊固擔任湖北宜昌長江南岸一支部隊主治醫生。「在師部醫院裏,我們看到傷員都躺在院子裏,身上有積雪,一部分人已凍僵,傷口處的綁帶,一個星期都沒換過。那些還有一口氣的傷員,得不到醫治與護理,吃飯根本沒有規律。官兵對傷病員不聞不問,軍官玩牌賭博,士兵洗長官的衣服。儘管困難重重,我們還是找到一所農民房子,收治還活着的傷病員,給他們清洗傷口消毒。我與幾名戰士一起,用竹子,這種遠東各國最常用,也最豐富的建材,製作床鋪。我們還從農民手中收購稻草,用來編織草墊子,給可憐的傷病員當被子蓋。」

次年初,楊固被派往雲南蒙自。在小城郊區,醫療隊找到一處基督傳教士留下小樓,建起一所醫院。

重返羅馬尼亞

楊固經常到蒙自城門,閱讀中文簡報。一天,他從簡報上得知,德國向蘇聯發動進攻。那是一九四一年六月二十三日,發動進攻兩天後,他立即寫信告知各地援華醫生。

「我與同志們萬沒想到,希特勒分子進攻蘇聯如此深入,戰爭如此持久。這也是我對蘇聯現實,第一次感到失望。通過書信,我們商量決定,要求蘇聯紅軍接受我們,去保衛蘇聯,消滅法西斯,解放祖國。經周恩來同意,一位醫生以全體醫生名義,與蘇聯駐重慶大使巴尼庫斯金(Panikuskin)取得聯繫,向他提交書面請求。

「我們的代表受到巴尼庫斯金大使熱情接待,表示立即把信轉到蘇聯政府。我們耐心地等待着,使館沒有接到任何音信。幾個星期後,終於收到莫斯科回信。遺憾的是,回信是否定的。蘇聯政府認為,我們在中國工作,也是對反希特勒法西斯戰爭支持。因為,中國軍隊抵抗並牽制德日盟軍大部分軍事力量。另外,中國軍隊中的蘇聯顧問也沒有被召回。」

有關紅軍撤退消息,使楊固感到悲傷。國際援華醫生為保衛蘇聯基金進行募捐,楊固捐出全部積蓄。

楊固同情中國農民苦難生活。「辛勤勞動給農民帶來好收成,但大部分收成都得交給地主,自己留下一點兒糧食,還得向村官上交一部分,作為稅收或支持軍隊。我曾見過許多農民,到了隆冬,一粒米都沒有了,沒辦法只能向富農地主借糧,成為借貸者。他們為了還債,只能當牛做馬,成為奴隸。正因為如此,農民死亡率相當高。」

一九四二年初,日軍佔領越南後,中國加強邊境防衛,楊固被分配到雲南蒙自山區部隊。「我特別願意與一些上年紀的農民聊天。他們喜歡侃大山,很幽默,與我聊村裏人的生活,村子及其他地方發生的一些趣聞。他們都很好客。有時,我們走遠路,天黑沒有地方過夜,儘管老百姓生活貧苦,卻熱情接待。沒有床,他們卸下自家大門,支起兩條櫈子,我們拿出睡袋,睡覺問題就解決了。老百姓自己沒有什麼吃的,卻為我們熬稀飯、烤紅薯、炸花生米,拿出自家釀製白酒(用糧食釀成,味道很像羅馬尼亞李子酒)來招待我們。」

楊固感染了斑疹傷寒。「兩周多時間,我高燒不退,常常囈語,病情危急。幸虧得到醫務隊得力助手、一名中國女護士精心照料。康復後我才得知,助手從很遠地方把德國醫生貝爾(Dr. Herbert Baer)請來,接連兩天為我治療。」

珍珠港事件之後,一九四二年底,楊固等十名援華醫生乘一架美國運輸機,飛越喜馬拉雅山,作為中美醫療服務聯絡醫生,參加緬甸叢林戰鬥,直至日本投降。一九四六年冬,楊固重返布加勒斯特,離開祖國已整整九年。

時光飛逝。抗戰勝利七十周年之際,我作為中國對外友協陪同,結識楊固次女坦尼亞、三女兒納迪亞(Nadia)。坦尼亞是布加勒斯特一名建築師,納迪亞來自加拿大。這對姐妹富有教養,姐姐更顯文雅。姐妹倆如同影子一般,形影相隨。姐姐說什麼,妹妹便會在旁應和。有趣極了!

中羅友好協會副會長駱東泉,也是四位中方陪同之一。我們在貴陽參加國際援華醫療紀念活動,一起度過愉快時光。近期,駱東泉已將楊固回憶錄翻譯完成,預計今年內問世。這部珍貴文獻填補相關資料空白,也為本文寫作提供極大幫助。

羅馬尼亞有句諺語:「流水逝去,石頭留住。」坦尼亞童年記憶中的中國盒子,正緩緩地打開,即將展現在中國人民眼前。中國人民感懷國際援華醫療事跡,讓坦尼亞倍受感動與欣慰。在她心中,中國這片神奇土地,就是父親第二個家。

(部分圖片由楊固女兒坦尼亞提供)