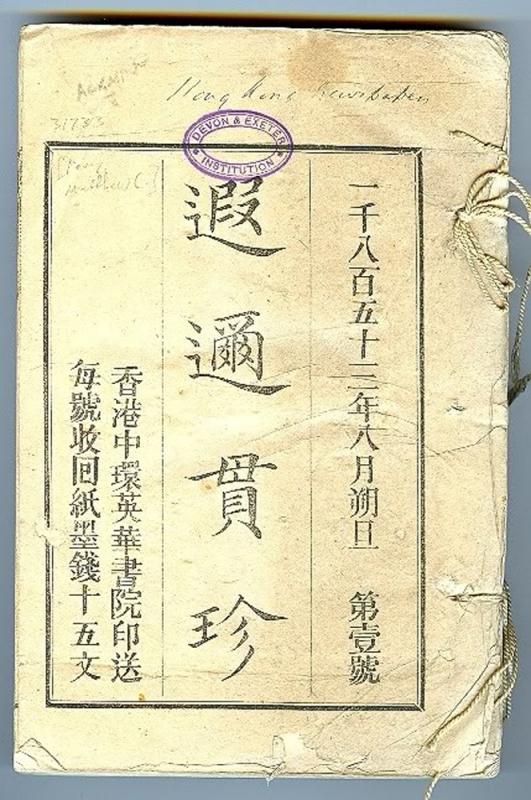

圖:《遐邇貫珍》創刊號舊本曾於二○一○年在第四屆舊書字畫拍賣會上拍賣\資料圖片

有關於香港文學的起點,目前最早追溯到一八七四年王韜創辦的《迴圈日報》,我覺得還可以再往前探源。香港文學乃至於香港中文文化書寫的起點,都可以從一八五三年香港最早的中文報刊《遐邇貫珍》談起。

《遐邇貫珍》是香港第一部中文期刊,也是鴉片戰爭後中國的第一部中文期刊,深具歷史價值。不過,香港文學研究界卻沒什麼人注意這個刊物,原因大概是,在人們心目中,它只是一個西人創辦的基督教刊物。其實,情形沒那麼簡單。

《遐邇貫珍》的確由早期來中國的傳教士麥都思(Walter Henry Medurst,一七九六─一八五七)所創,不過,它雖具傳教性質,卻已經是一份現代意義上的報刊。

《遐邇貫珍》本身篇幅不大,少至二、三篇,多至七、八篇。刊物每期都有一個固定的「近日雜報」新聞欄目,其他有雜論、遊記、翻譯等,與基督教有關的文章並不多。一般以為《遐邇貫珍》的文章都出於西人,這是一種普遍的誤解。刊物的作者乃至其編者,其實中西都有。《遐邇貫珍》的文章作者不具名,在中文目錄上和文章本身都看不到作者的名字,這是人們搞不清作者國籍的原因所在。然而,在不為人注意的英文目錄中,卻有線索。一些中國人投稿的文章,在英文目錄上都被標明「Communicated by a Chinese」。

《遐邇貫珍》上有幾篇最具文學色彩的遊記散文,作者都是中國人,它們分別是《琉球雜記述略》(一八五四年第六號)、《瀛海筆記》、《瀛海再筆》(一八五四年第七號,第八號)、《日本日記》、《續日本日記》和《續日本日記終》(一八五四年第十一號、十二號,一九五五年第一號)。這幾篇散文所佔刊物的篇幅都頗為不小,第六號、第七號、第八號的《遐邇貫珍》,除了新聞和《伊索寓言》翻譯這兩個固定欄目外,全刊都只有《琉球雜記》、《瀛海筆記》及《瀛海再筆》一篇文章,成為這一期刊物的主體,《日本日記》更是連載了三期,可見《遐邇貫珍》對於這幾篇散文的重視。

從題目可知,《琉球雜記述略》是琉球遊記,《日本日記》是日本遊記,《瀛海筆記》在題目上未提供國名,實乃英國遊記。因為交通等原因,歷史上中國人遊覽海外—尤其是遙遠的歐美—的文字殊不多見。近代西學東漸以來,才開始有國人西去,留下紀錄。《瀛海筆記》一文作者稱,他讀過魏源的《海國圖志》、徐繼佘的《瀛環志略》二書,認為都「為精博可信之本」,然而他在英國呆了七個月,「凡英士民物之蕃庶,建造之高宏,與夫政治之明良,制度之詳備,有可述者,皆筆而書之。據所見而質書之,探本溯源,莫不歷歷如聚米,如畫沙,聊以補二編之末備。」作者看起來是有知識的人,希望能夠以遊記散文的形式給國人補充對於英國的感性印象。

《瀛海筆記》頗具文采,開頭是:「友人雲,壬子二月初,由香港附西國海舶,揚帆登程,向西南駛行。二三日猶隱約見山,海水深藍如靛,十餘日則浩渺無邊,汪洋空闊,不見涯岸島嶼,惟飛鳥黑白成群,翱翔覓食,或飛魚鼓翅舞躍,亦時隨舟中,為人所捕。」文中描寫了一路所遇,介紹了英國的火車、教堂、民俗、自然風物等新奇事物,並時與中國內地進行相比。可以說,文章既有思想價值也有文學價值。

文章開始的「友人雲」,乃編輯所語,文章末又有類似的文字,「以上各條,友人據所見而錄之,余據所錄而稍為修飾敘述焉。其一切睹見未真,訪詢未確者,概闋而不登,乃參酌付梓。」據考證,編輯潤色者應該是國人王韜。

除這幾篇遊記外,《遐邇貫珍》還有不少中國作者的文章。據日本學者研究,《西國通商溯源》、《粵省公司原始》等文可能出自王韜之手,《英國國史總略》、《續英國國史總略》可能出自蔣劍人之手,法國聖女貞德的傳記《佛國烈女若晏紀略》和《馬可頓流西西羅紀略》應該是蔣劍人與艾約琴共同撰寫的介紹西方文學文章的一部分。《景教流行中國碑大耀森文日即禮拜考》則標明了作者為中國科學家李善蘭。這些文章涉及經濟、歷史、宗教、科學等,是中國學者較早介紹西學的文章。從文學角度看,蔣劍人與艾約琴撰寫的介紹西方文學的文章較可注意。

在翻譯介紹西方文學方面,西人較為積極,原因大概是中國人對於西方的科技等較有興趣,西人卻重視介紹自己的文學成績,以示西方文學成績並不遜色於中國。

《遐邇貫珍》最大篇幅的翻譯,是從一至十二號的一個固定的翻譯連載「寓言一則」,這個寓言即今天的《伊索寓言》。《伊索寓言》在中國的翻譯,自明清之際利瑪竇的《畸人十篇》就開始了。晚清以來較為流行的是羅伯聃的《意拾喻言》,《遐邇貫珍》則將其改譯為「伊娑菩寓言」,重新刊載。

《遐邇貫珍》中最值得一提的翻譯,是對於英國詩人彌爾頓的詩歌翻譯。一九五四年第九號《遐邇貫珍》刊載了「西國詩人語錄一則」,以四言的形式翻譯了彌爾頓的「Blindness」。這是一個非常重要的發現。中國對於外國詩歌的最早翻譯,一般都認為是一八六四年英國駐華公使威妥瑪翻譯、董恂修改的美國詩人朗費羅的《人生頌》。此說來自於錢鍾書《漢譯第一首英語詩人生頌及有關二三事》一文,多數文學史都採用這一說法。《遐邇貫珍》對於彌爾頓詩歌的翻譯,將外國詩歌譯入中國的時候提前了十年。這首詩的譯者不明,不過大致可以肯定是中外人士合作的結果,沒有西人,難以了解彌爾頓,沒有國人,則寫不出這樣的四言。

作為鴉片戰爭以後第一份可以自由流通和閱讀的刊物,《遐邇貫珍》在當時廣有影響,銷售除香港外,還有廣州、上海等地區。據一八五六年第五號終刊號「遐邇貫珍珍告止序」:「遐邇貫珍一書,自刊行以來,將及三載,每月刊刷三千本,遠行各省,故上自督撫以及文武員弁,下遞工商士庶,靡不樂於披覽。」如此一份在近代史上具有重要價值的刊物,出自於香港,足見香港在近代以來西學東漸中的前沿位置,而中西文本的混合性也正適合我們去辨析香港文化身份的後殖民特徵。談論香港文學乃至香港文化,忽略了《遐邇貫珍》,是很可惜的。