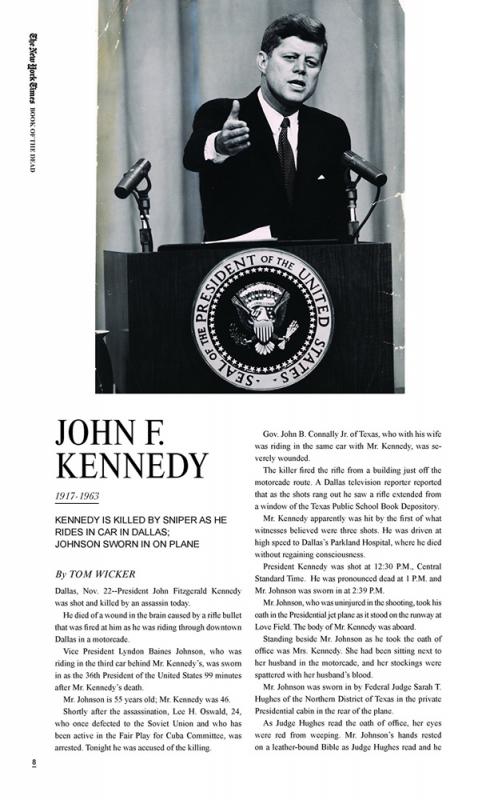

圖:《The New York Times Book of the Dead》書中約翰甘迺迪的訃告(部分),由時任《紐約時報》主筆Tom Wicker撰寫\© The New York Times

起草訃告也可以是一種文學創作,它需要職業態度,也需要熱情;它需要用短短的篇章,真實而深刻地展現一個人最獨特、最鮮明的一面。訃告文化在英美國家盛行已久,為吸引讀者,各大報章均設有訃告版或訃告專欄。這一行有許多天才寫手出沒,《紐約時報》更是少數擁有全職訃聞作者的傳媒機構。這些由專人執筆的生平故事,在有限的篇幅裏啟迪讀者:死亡並不是終結,生命會將以其他形式延續下去。\黃璇

東西方文化截然不同,國人很難想像西方人能夠每天興致勃勃翻閱報紙,期待這些「哏」(《時報》稱these yarns)為忙碌的生活叉叉電。東方人忌諱談生論死,對死亡有着莫名的敬畏和迴避,訃告也是千篇一律:姓甚名誰、出生年月、政治面貌、死亡原因、生平簡介、突出貢獻。傳統觀念裏,唯有名人去世才可見報,在訃告上注入調侃元素更是大逆不道,因此華文報紙甚少見到為普通人開設訃告板塊。由於對訃告行業的不熟悉,人們不由自主地為這些作者披上一層神秘面紗。

死要上報 黑色幽默

中國人忌諱「死」,而西方人更願意從「死」中感知「生」。前訃告作者、專欄作家Marilyn Johnson感慨:「訃告的意義和它的美存在於它做出的壯舉─它告訴我們:又走了一個,唯一的一個,像這樣的人只有這一個。」訃告作者即便很欣賞自己的寫作對象,卻再也沒有機會見到他們。數年前Marilyn Johnson出版著作《The Dead Beat》(內地新星出版社《先上訃告 後上天堂》,李克勤譯;台北久周文化《死也要上報!─訃聞裏的黑色幽默》,謝瑤玲譯),這書在西方流傳甚廣。她認為,訃告是報紙裏最重要的新聞,「你不會知道究竟有多少東西是你不知道的─直到你開始瀏覽訃告版。」

作為一名為戴安娜王妃、伊莉莎白泰萊、馬龍白蘭度等人撰寫過訃告的作者,Marilyn Johnson沉迷於訃告,沉迷於離開這個世界的人們的故事,鑽研為何訃告版受讀者歡迎。她每天除了讀報和上網瀏覽訃告,還走遍美國、遠赴英倫,拜訪訃告專欄的編輯、參加一年一度的「傑出訃告作者國際大會」(Great Obituary Writers' International Conference),找出英語語言中出色的訃告,並比較不同國度訃告之間的差異,在此基礎上寫成了這本專門討論訃告的著作。

訃告版曾是新聞業不怎麼為人注意的領域,屬於「西伯利亞地區」,當年訃告版是沒人願意呆的地方,多是留給即將被炒記者的冷板櫈。試想一下,當其他記者跟蹤的是不斷發展變化、每天或每周都更新發展的故事,訃告版的記者面對的是不再變化的事實─絕大多數訃告作者從未見過自己的寫作對象,更別說當面採訪;但他們又的確是記者,避不開新聞性,只是這些新聞每次都差不多,正是訃告寫作與其他新聞寫作不同之處。如今寫訃告仍然有點不利於名聲,但時代變了,經過一代代編輯的努力,這種因素正在逐漸淡化。

幕後故事 首度公開

去年四月,由導演Vanessa Gould執導紀錄片《訃告》(Obit),在紐約翠貝卡電影節舉行全球首映。Vanessa Gould步入《紐約時報》編輯部,採訪訃告版採編團隊,將其拍成電影,首度公開《時報》訃告版幕後故事。

在這部一個半小時的紀錄片裏,導演的鏡頭並沒有超出《時報》編輯部的範圍之外。William McDonald、Douglas Martin、Margalit Fox、Bruce Weber等多名現任或離任的訃告作者,面對鏡頭告訴觀者:某位逝者為什麼值得關注,生前又是如何影響了世界。影片主旨並不在於討論「紙媒會否消亡」及「報業何去何從」這些世紀大題目,而是集中呈現了訃告作者的日常,以及他們不得不面對的局限。

《時報》訃告版的主題既可以是明星政客,也可以是獨自划船橫渡大西洋和太平洋的無名英雄。無論寫作對象是誰,編輯部同事都會傾力收集這些人物的資料,確認所有信息正確無誤,避免「讓大活人成為訃告的主角」,與每晚的截稿時間賽跑。

傳奇人物 耐人尋味

William McDonald一九八八年加入《時報》,在報館內轉過多個職位,二○○六年開始擔任訃告版編輯至今。他也毫不避諱地稱,「除了每天例行產出的內容之外,還需要見縫插針完成另一項任務:提前準備素材,以備在不幸降臨時,第一時間整理見報。」類似港媒準備「福壽稿」的習慣,將某位知名人士生平資料和重大事跡預先收集好,分門別類準備妥當放置一旁,靜待某君嗚呼哀哉。某人一過世,立即加上最新資訊稍加整理,便可立即推出。

就好比去年十一月二十五日,領導古巴近半世紀的卡斯特羅(Fidel Castro)與世長辭。隨後不久,《紐約時報》發出一篇《卡斯特羅的這篇訃告,我們寫了57年》,多名記者講述了他們對這位古巴革命者訃告的編撰工作,這份訃告最初起草於一九五九年。William McDonald稱:「比起其他任何人的訃告,卡斯特羅這篇讓我們花費的時間是最多的……每當有卡斯特羅逝世的謠言傳出,我們都會把訃告從架子上拿下來,撣掉灰塵……可能會在這裏或者那裏做一點兒潤飾,然後發給相關人員進行編輯,再一次做好發表的準備。」

影片《訃告》公映後反應熱烈,同年十月《紐約時報》推出由William McDonald主編《The New York Times Book of the Dead》(《紐約時報〈亡靈書〉》:訃告集錦)。這名訃告版編輯為自家報紙篩選了三百二十篇極具影響力的訃告,包括老羅斯福、斯大林、約翰甘迺迪、瑪麗蓮夢露、嘉比香奈兒等等。

起草訃告是從結尾開始、向前追溯的過程。Marilyn Johnson在《The Dead Beat》裏不止一次提到,訃告由死亡而引發,但內容卻是人生。書中還寫了Jim Nicholson這個「訃告界傳奇人物」,Nicholson說:「也許這是你寫的第五千份訃告,但對死者而言,他只有這一份,唯一的一份。」寫出「好看」的訃告非易事,好訃告耐人尋味,能用文字重現它的主人公。當訃告作者和讀者一同挖掘過去時,往往會發現一些早被遺忘的有趣事實。

編者註:《紐約時報》訃告版網址:www.nytimes.com/section/obituaries。