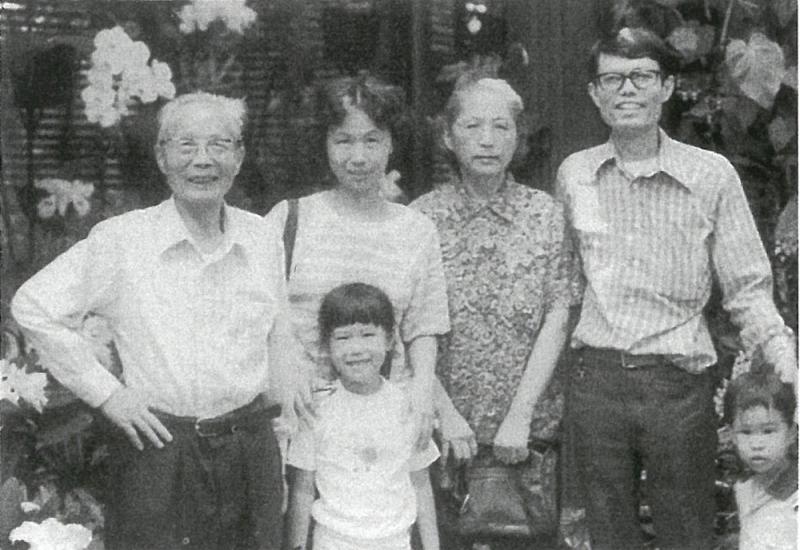

圖:徐復觀(左一)與妻子(右二)及親人於一九八一年合照/黎漢基、曹永洋編《徐復觀家書集》內圖片

月前在本欄憶述吾師汪經昌而談到他的外表言談時寫道:「汪師個子不高……外形上,他沒有錢穆的儒雅,也沒有牟宗三的瀟灑;言談上,他沒有徐復觀的威儀,也沒有嚴耕望的嚴肅。」徐復觀是影響筆者很深的授業師,而他在外形言談上給予我最深刻難忘的印象是威儀抑抑、震懾人心。/塵 紓 文、圖

余生雖晚,但尚幸趕及親領上述五位名師的教澤,而當中的徐師,於筆者而言,倒是真的尾班車。當年忝作徐師關門弟子,既屬有緣,更感有幸。

親聆教誨 感受益深

上世紀七十年代尚未進新亞研究所之時,徐師的大名,早已如雷貫耳,他敢言敢罵的性格、激濁揚清的言論,我等後輩,當然早有知聞。及後在所期間,立雪徐門,親聆教誨,感受益深。

那一年徐師在所開了一科「《文心雕龍》」。論科目,在研究所講論劉勰的《文心雕龍》,倒沒有什麼很特別,而最特別之處,是課堂不設於校內,而是老師的住所。順帶一提,當年在所期間,筆者遇到三位光是上課的做法方面已叫筆者感動萬分的老師。其一是前文提到的汪經昌老師,他身患眼疾,視力不佳但仍堅持摸着路旁外牆回校授課;其二是王韶生。王師教務繁忙,須於珠海書院任教,以致無暇回校授課,但歡迎新亞學生逕自跑去「珠海」,以便他乘隙晤談講授;其三是身罹絕症仍堅持登壇授課的徐復觀老師。他們那種忘我無私,誨人不倦,但教一息尚存仍忠於教職的精神,確實帶給後輩很大激勵。筆者雖自愧粗疏,但時刻秉持列位先師的精神,在此花甲之年,仍樂意與後進分享各式課題。

年邁體弱 堅守崗位

徐師開《文心雕龍》時,已經動完胃癌手術,在家休養。我們幾位同學按時前往徐師位於美孚新邨的寓所,在客廳裏敬聆教澤。每次開講之前,只見徐師母端上一杯熱牛奶給老師潤口補充。徐師鑑於自己手術後形神俱損、血氣不佳以致聲柔語弱,於是備有一塊小白板。每當我們面露疑惑,他就在那小白板寫上幾個關鍵字。親睹這位歲暮體弱的學者仍然堅守崗位以夕陽餘暉光照學子,怎不崇敬萬分?

徐師所授科目,雖然名為「《文心雕龍》」,但回顧整年的課堂,直接與《文心雕龍》有關的內容,他倒沒說太多。今天看來,這種情況可能視為偷工減料,有虧職守。其實絕非如此。記得月前在「憶吾師汪經昌」拙文提過:「數十年前的研究所,教學模式與今天很不相同。老師絕少在課堂教授知識,因為他們認為,我們身為研究生,理應具備相關知識,即使缺乏知識,也應自行翻閱書本。他們在課堂上大都集中教導我們治理學問的法則……」

徐師在課堂上花了很多時間教導我們治理學問的法則。他深信,只要我們好好掌握法則,不論我們從事任何研究,哪管我們讀什麼書,定必手到拈來,了無畏懼。因此,在所期間的莫大得益,是學懂掌握治學法則。他朝不管碰到任何課題,也從容自若,明辨肌理,識分主次。

徐師與汪師在授課時有一個顯著的分別:汪師只管自話自說,徐師卻愛「問書」,往往話至中途,就稍予停頓,轉而詰問學生。不過,當年的研究所有一個不成文的規矩。如果課堂上整班學生都是同級同輩,則可自由隨意回答老師提問。如果學生之間有長幼之別,例如筆者在徐師的課堂上屬於小師弟一輩,則回答問題的「重責」,例必落在大師哥身上。

斬釘截鐵 一字以決

本來老師提問,學生答錯,又或答得未如理想,實屬平常。畢竟是學生嘛,學生犯錯,那是理所應當,老師何須重責?不過,上徐師的課,情況可不一樣。首先說明,徐師雖愛罵人,而且罵人無數,但記憶所及,他對於晚輩後學,從不責罵。不過,他那種斬釘截鐵,一字以決的回應,倒叫人不寒而慄,沮喪半天。

很多時候,真的很替扛肩回答之責的大師兄難受。眼看他一句回話還沒說完,而往往只說了半句,徐師以柔弱但決絕的語氣說:「錯!」當時筆者年少,而且慣受西方教學法(在所期間,同學都譏笑筆者是「番書仔」,蓋因筆者進所之前,主修西洋文學),西方老師縱使聽到學生荒誕離奇、匪夷所思的答案,而即使班上同學哄堂大笑,老師只會微笑回答:Nice try或It's very interesting。然後才以開放式回應:「但你有沒有想過……」;又或:「我們不妨從這方面想想……」哪有學生話未說完,就被老師斷然否定?

當時筆者年少,既缺學養,亦乏歷練,只覺得徐師有點霸道,對學生不夠體恤。然而,當自己踏入知命之年,赫然發覺,不管在公職上提示下級,抑或在藝術上啟導後輩,也步了徐師後塵,每每聽到對方明顯錯誤的回答,便斷然說:「錯!」原來,當自己真確知道對方在概念上出錯,即conceptually wrong,或錯於方向,我們便會斷然說「錯!」至於那些不涉對錯的課題,則不在此限。

打個比方,如果你站在中環,本想去柴灣,但偏偏上了去堅尼地城的車,不管你坐了多少個站,你仍是錯了方向,只有回頭轉向才可抵達目的地。治學之事,也是一樣,萬一錯了方向,就必須止步轉向。

擔心後輩 積錯難返

當然,做學問功夫,你必須在概念上掌握透徹,方可決斷如徐師。何況,當年的徐師,已處於生命盡頭,而沒多久便離世,他那種焦急決斷,惟恐後輩積錯難返的心情,我們必須體諒。

提起徐師,當年整個學術界都知道,他最愛罵人,而且是誰人都罵,那怕你是誰,只要你在他眼中有任何重大缺失,他都罵。當年掌權者及政界強人,他敢罵;學術名人,他當然罵;教授專家,他也罵,而且每罵必狠。

有人認為他過於辛辣;有人認為他十分難纏。其實,只消靜心分析,就知他罵人倒有法則。比方說,他罵胡適學問根基不穩,出言欠缺客觀理據,是因為胡適既然貴為台灣「中央研究院」院長,執掌最高學術組織,位高名大,如果言而無據,焉能為學林表率?他罵紅學專家潘重規,是因為他認定潘重規研究方法欠通,痛惜他誤人子弟。翻查他的罵人事件簿,只要你是某個範疇的領袖人物,假如你所犯的錯誤是會產生深遠影響,他必口誅筆伐,撥亂反正,以免當事人禍延下代。至於低輩後學,他從不嚴責,只會認真提點。

徐師身為一代大儒,學問既淵且博;但他的道路,與別不同。一般學者,都是自年輕開始,便一邊著述,一邊教學。他早年從事軍政,做過軍隊文官,而官拜少將;後來才棄官從學,設帳授徒,埋首寫作。徐師弟子眾多,港、台均有,但數目上當以台灣較多。關於徐師生平,網上資料頗多,茲不贅。

著作等身 種類繁多

徐師除教學外,亦勤於寫作,既有專論,亦有雜文,堪稱著作等身。單以早已於台灣刊行而筆者手執的書籍而言,可以粗分幾大類。其一,思想論著;計有:《兩漢思想史》(卷一至卷三)、《中國人性論史(先秦篇)》、《中國思想史論集》、《公孫龍子講疏》;其二,藝術論著;計有:《中國藝術精神》、《黃大痴兩山水長卷的真偽問題》;其三,經學論著;即《中國經學史的基礎》;其四,雜文類,多收於《徐復觀文存》,以及家書類,即收錄七十年代家書的《徐復觀家書集》及收錄六十年代家書的《徐復觀家書精選》。另一方面,內地出版社亦將徐師的部分著作,重新輯錄,另自刊行,例如《遊心太玄》、《徐復觀論經學史二種》、《中國人的生命精神》、《中國學術精神》。其實,不論你對哪門學問有興趣,只要檢起徐師任何一本論著,都可從書內所展現的學術精神及治學態度而有所感悟,深得裨益。

以上僅屬坊間可以買到的徐師著作,至於其他例如《學術與政治之間》、《石濤之一研究》、《中國文學論集》,則似難在坊間找到。

由於徐師著作很多,範圍廣闊,根本無法在此一一簡介。日後有緣,定必在本欄另文補述。筆者倒想在餘下篇幅報道徐師的讀書經歷。據他在「我的讀書生活」一文憶述,他早年初遇熊十力,就被對方棒喝當頭,大罵他沒有把書讀好,而他們所指的書,是王船山的《讀通鑒論》。當對方問徐師,有什麼心得,他就把不同意書內所說的地方,逐一提出。怎料對方罵他:「你這個東西,怎麼會讀得進書!任何書的內容,都是有好的地方,也有壞的地方。你為什麼不先看出他的好的地方,卻專門去挑壞的;這樣讀書,就是讀了百部千部,你會受到書的什麼益處?讀書是要先看出他的好處,再批評他的壞處……」他受過棒喝,經過熊十力「不斷的錘煉,才逐漸使我從個人的浮淺中掙扎出來,也不讓自己被浮淺的風氣淹沒下去,慢慢感到精神上總要追求一個什麼。為了要求一個什麼而打開書本子,這和漫無目標的讀書,在效果上便完全是兩樣。」

徐師到了中年而飽經歷練後,「摸出了自己的門徑。第一……決不讀第二流以下的書……。第二,讀中國的古典或研究中國古典中的某一個問題時,……把可以收集得到的後人的有關研究……先看一個清楚明白,再細細去讀原典。……第三,便是讀書中的摘抄工作。一部重要的書常是一面讀,一面做記號。記號做完了就摘抄。」未知這些門徑,對現代學子來說,是否有所啟迪,可予仿效?

常勉我輩 要多讀書

另一方面,徐師晚年時表示,他後悔年輕時浪費很多時間讀那些與他擬研究的課題無關的書。不過,筆者很想提出,縱使你有志於學,但什麼是一代大儒所指的二流書?什麼是二流以下的書?讀那些與自己擬研究的課題沒有直接或間接關係的書,真的是浪費時間?這些想必都是現代學人同感疑惑的問題。

徐師到了暮年,師母問他,讀了一輩子書,究竟有什麼使命。他回答:「承先啟後。」今天,他的一眾弟子已經接過了棒,肩負了啟後的重責。此刻,縈繞腦際的,是老師當年上課時說得最多的一句話:「你們要多讀書!」

(新亞學者系列之二)