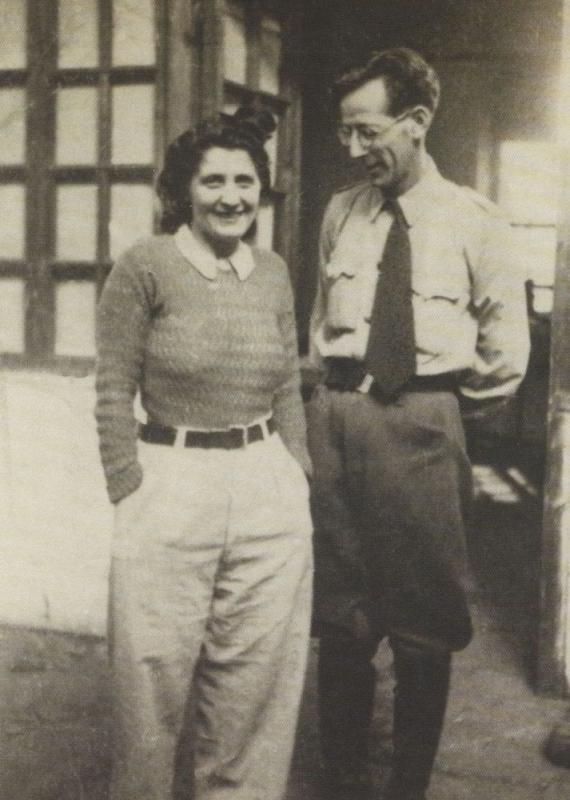

圖:一九四三年,柯列然(右)與柯芝蘭在雲南

克魯克曼(Emanuel and Neomi Druckman)夫婦,真是一對恩愛夫妻。二○一五年八月三十日晚,他們應邀出席貴陽凱賓斯基酒店的歡迎宴會,這也是國際援華醫療紀念活動之一。

克魯克曼身穿正裝,緊拉夫人的手,彷彿一鬆手就會失掉似的;他是羅馬尼亞醫生柯列然(Dr.Bucur Clejan,原名Jacob Kranzdorf)外甥,與夫人定居以色列。

次日上午,克魯克曼夫婦來到圖雲關紀念碑拜謁。露天圖片展上,他們發現三張柯列然照片,欣慰地說:「中國人民緬懷國際援華醫療隊員,沒有忘記他們。事隔許多年,還給予如此高的評價,使我們非常感動。」/何 雁

一九○四年十二月,柯列然出生於羅馬尼亞布加勒斯特一個猶太家庭,父親是財會教師。兄弟姐妹十二人,柯列然排行第八。中學畢業後,柯列然在父親與弟弟資助下,遠赴意大利摩德納(Modena)學醫六年,攻讀皮膚科。一九二八年,柯列然學成歸國,起初供職布加勒斯特卡里塔斯(Caritas)醫院,不久開設私人診所。

從西班牙到中國

診所有一個女鄰居柯芝蘭(Gisela Muntianu),樂於助人性格,讓柯列然倍感親切,兩人萌生愛意,結為夫妻。柯芝蘭出身紅色世家,受其家庭影響,柯列然開始接觸馬克思主義。一九三二年,他加入羅馬尼亞共產黨。

多年後,柯列然回憶這段生活時,不僅懷念柯芝蘭「使我的生活有了規律」,「關照我的家人」,更感佩於「她使我有了正確人生觀,把我改變成現在這樣的人。」

上世紀三十年代中葉,法西斯處於上升勢頭,危及整個歐洲。一九三六年七月,佛朗哥在德、意法西斯支持下,發動顛覆西班牙共和政府的叛亂。西班牙內戰爆發了!歐美各國數以萬計熱血青年,志願參加國際縱隊,前往西班牙支援共和軍。

在妻子鼓勵下,柯列然變賣診所,對家人謊稱赴法國進修,於一九三八年春踏上西行列車。車站月台上,柯芝蘭一直在哭,哥哥打趣道:「看你哭得那樣厲害,好像送他上戰場似的。」柯列然在她耳邊說:「不是上戰場,又是上哪兒呀?」兩人目光相對,會心地笑了。

柯列然與戰友們一起,翻越比利牛斯山(Pirine),「伸手不見五指的黑夜裏,一聲不吭地緊跟接頭人,在山坡上、樹叢中、溪流邊摸索急進。」路上,「有的一腳踩空滑下溝壕,衣服被扯得稀爛,滿身是泥濘、血跡」,「忍着飢餓,頂着濕冷」,偷渡法國邊境,進入西班牙。

國際縱隊轉戰西部、北部戰場,高唱《國際歌》衝鋒陷陣,冒着敵人炮火救治傷員。在西班牙比克(Vich)附近一家醫院,柯列然與另一位羅馬尼亞醫生楊固(Dr.David Iancu)相遇,結為好友。一九三九年一月底,巴塞羅那陷落。國際縱隊戰士含着淚水,與數十萬共和軍及難民一起,撤退法國。

柯列然與戰友們被法國當局沒收武器,先後關押在戈爾斯(Gurs)與聖西普里安(Saint Cyprien)集中營。在戈爾斯,一列列營棚,「每棚能容八十人,人人僅能並肩而卧」,「飲食非常缺乏,每天是硬豆子,間或臭鹹魚……每個人身上都是虱蚤成群,飢黃骨瘦。」

這些英勇戰士靠一台收音機,了解歐洲與世界形勢,秘密印刷《解放》報。當他們收聽到中國人民奮起抵抗日本侵略者,很快編輯出版《解放》特刊,發出「中國告急,緊急向中國人民支援」口號。

一九三九年八月,柯列然等十名國際縱隊醫護人員,響應挪威救援中國與西班牙委員會號召,奔赴中國。十二日,一行人來到馬賽(Marseille),登上從英國利物浦始發的「安尼亞斯」(Aeneas)號海輪,與船上五位國際縱隊醫生會合,途徑蘇伊士運河、馬六甲海峽,於九月十三日抵達香港。

保盟秘書海彌達.沙爾文─克拉克(Hilda Selwyn-Clarke),為國際援華醫療隊安排食宿,辦理過境手續。讓柯列然難忘的是,「收到一份非常特殊而光榮的請柬」,九月二十八日,保盟主席宋慶齡在住所設宴餞行。

柯列然後來回憶說:「宋慶齡是一位極富親和力,舉止端莊、精力充沛、充滿自信的女士。」臨別之際,應宋慶齡請求,國際援華醫療隊員用各自母語,合唱起《國際歌》。之後歲月裏,柯列然時常懷着景仰,回憶當時情形,並終生珍藏那張宴會席位卡。

柯芝蘭不幸殉職

當天夜晚,柯列然與大部分戰友一起,攜帶醫療物資與藥品,由海路前往法屬印度支那(今越南)海防,後轉陸路進入中國境內,經廣西入貴州,於十月十六日到達終點——貴陽圖雲關。

圖雲關,是中國紅十字會救護總隊駐地。柯列然醫術精湛,外籍醫生中級別最高,月薪三百元;他受聘為五三七醫務隊長,輾轉湖南、湖北、廣西等地,進行戰地救護。

由於缺少人手,柯列然寫信給妻子,動員她也來中國。一九四一年初,柯芝蘭僅憑一張寫有「中國紅十字會,柯列然」紙條,遠赴中國。路經莫斯科時,有人說:「太太,你能去那麼遠找你丈夫。我倒想看看你丈夫是個什麼樣的人,值得你冒這樣的險,吃這樣的苦!」

這天,柯芝蘭乘汽車到達圖雲關。柯列然迎上前,與她擁抱在一起。這對恩愛夫妻,在炮火硝煙的中國團聚了!柯芝蘭一到中國,堅決要求去抗戰前線工作。不久,柯列然夫婦派駐第六十五軍三八三醫務隊,並肩戰鬥在雲南蒙自、粵北樂昌等地。

一九四一年三月,越南的日軍突然增至十萬多人,大有北犯之勢。中國守軍原有第一集團軍在滇南防衛,這年,重慶又派出第九集團軍。滇南築起三道防線,共駐有九個師近十萬人。

一九四二年春,救護總隊往滇南派去第八中隊,德國醫生貝爾(Dr.Herbert Baer)任中隊長;柯列然帶領○三一醫務隊,服務於駐建水第一集團軍第二十師,柯芝蘭也是隊員之一。

建水位於滇南前線。相對河口與滇西,建水處於第三道防線,要平靜許多。大戰打響,前線不斷有傷員送來,病房不夠用,只好送到寺廟與居民家。就這樣,也不能應付所需。於是,柯列然動員士兵,就地取材,用竹子架起病室,搭起竹床篾桌,建成一所竹製醫院。

藥品總是緊缺,柯列然決定能代用的代用,可配製的配製。器材也盡力維修,設法自造。醫護人員稀缺,柯列然經常給培訓班上課,指導治療與手術。

一次疥瘡大流行,柯列然試用硫磺與石灰製成溶液,裝在大桶裏,士兵們脫個精光,用綁着布條的擦把,蘸着溶液渾身上下刷一遍,又煮沸衣物杜絕傳播渠道。大約兩個星期後,疥瘡徹底根除。「柯大夫方法」在部隊迅速推廣,治愈四萬多人。

起初,傷兵們的目光好奇地跟着柯芝蘭,卻不跟她說話。慢慢地,見柯芝蘭微笑總掛在臉上,便也笑了,換藥打針時,都搶着要柯芝蘭。有個小兵才十六歲,因營養不良浮腫厲害,腳都穿不進草鞋。柯芝蘭給小兵洗臉,他脫口喊了一聲:「媽媽!」柯芝蘭撫摸他的頭,說:「孩子,你就是我的孩子。」

一九四四年初,雲南傷寒流行。柯列然夫婦在醫院為軍人診治,還到居民家中看病。這期間,夫婦倆感染上傷寒後的回歸熱。柯列然病愈後,又日夜守護妻子床邊。

柯芝蘭卻不見好轉,終因心力衰竭於三月十四日去世,年僅三十九歲。如同送別戰死沙場的英雄一般,第二十師官兵莊嚴地為她設置靈堂,用花圈裝點靈柩,遺像兩邊有一副輓聯:「淋惠遽雲亡,南國同聲失慈母;傷殘未盡起,西方何處覓美人。」

柯芝蘭安葬在建水城北門外普庵寺附近,長眠在中國土地上。血雨腥風共同戰鬥,倏忽之間生死相隔。妻子去世第三天,柯列然衣服上掉了一顆鈕扣,自己拿起針線時,傷心地哭了。

戰地緊張救護,柯列然再也無暇哀痛。有一次,柯列然在做手術,敵機飛來,助手跑了。可是,醫生不能丟下開刀的病人走開。當時,他想:要轟炸的話,我與病人一起炸死算了。雙手有點顫抖,他還是堅持下去。幸運的是,敵機沒有扔炸彈,嗡嗡地從頭頂飛過了。

上海再見宋慶齡

日本投降兩個月後,柯列然告別醫療隊,被中國紅十字總會授予「特別會員」榮銜。一九四六年四月,他加入聯合國善後救濟總署,任職河南鄭州辦事處。

在鄭州,柯列然結識一位中國姑娘。趙婧璞,一九二○年出生於河南開封一個貧民家庭,幼年父兄病亡,與母親相依為命。抗戰時期,她曾在河南後方重傷醫院接受培訓,後考入湖南湘雅醫學院附屬高級護士學校。

第一次見面,是在鄭州紅十字醫院李院長家中午餐。柯列然一聽趙婧璞名字,立刻記起是醫院唯一護士。柯列然不停地抽着煙斗,與李院長交談,不時夾雜德語詞彙,讓趙婧璞頗感刺耳,誤以為「來了一個希特勒分子」。

一九四六年初夏,河南霍亂流行。柯列然組織防疫隊,到各地醫院增設霍亂病房,去收容所為難民治病打針。每次從外地回來,他總是顯得疲乏與憔悴。漸漸地,柯列然的誠實善良、謙虛樂觀,使趙婧璞由偏見轉為愛慕。

不久,趙婧璞肺結核病復發,柯列然匆忙趕到住處,埋怨不及時通知他。次日早晨,他送來一大包食品,瓶瓶罐罐堆滿一桌子,又支付路費請醫院工友接來趙母。之後,柯列然時常過來探望。

柯列然偶然聊起餃子,「用麵粉包碎肉的飯」。第二天,柯列然買來肉,母女倆忙着和麵、剁餡、包餃子,當熱氣騰騰的餃子端上桌時,他竟搓起雙手,笑得像孩子般地說:「呵,多麼好吃呀!」

這年聖誕節,大雪紛飛,一間簡陋房屋熱鬧非凡。柯列然與趙婧璞,舉行了一場半新半舊、半中半洋、中西結合的婚禮。婚後,柯列然赴花園口黃河復歸故道工地工作,偕夫人柯婧璞(Nely Clejan婚後改現名)前往,算是蜜月旅行了。

一九四七年底,內戰全面爆發。十二月四日下午,柯烈然夫婦來到上海新亞飯店出席酒會。柯婧璞拿着酒杯,突聽丈夫說:「您好嗎?我真高興又見到您。」

柯婧璞抬頭一看,真是驚喜!雖然沒有見過面,卻一下子認出了她,不由地伸出手來:「孫夫人!您好嗎?」柯列然介紹說:「這是我妻子。」宋慶齡握住柯婧璞的手,和藹地說:「你好,你好。」

看宋慶齡精神飽滿,一點兒也不像近六十歲的人。柯列然激動地說:「我常常高興地回憶起,我剛到中國會見您的情形……那是第一次見到您。」「那是一九……」宋慶齡思索着。

「是一九三九年,在您家中……現在我還有那上面有我名字的