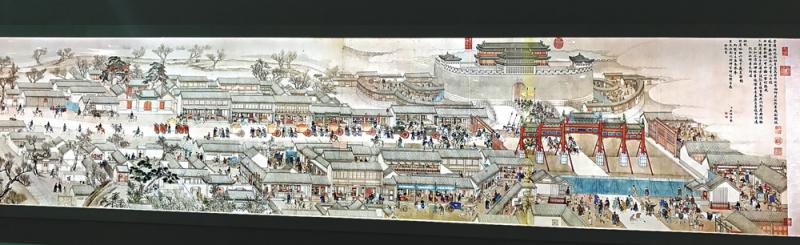

圖:《乾隆南巡圖》(局部)

明清北京城規劃嚴謹,布局嚴整,被稱為人類歷史上城市建築的無比傑作,「五色迷離眼欲盲,萬方貨物列縱橫。舉頭天不分晴晦,路窄人皆接踵行」,清代一首竹枝詞將當時京師市井生活的繁華描繪得淋漓盡致。「帝京氣象──乾隆時期北京的城市和生活」正在廣州辛亥革命紀念館舉行,圍繞《乾隆京城全圖》、《乾隆南巡圖》兩件鴻篇巨作,通過眾多圖片、視頻和展品,重現乾隆時期的城市面貌和市井生活,也揭露了盛世之下的隱憂。

本次展覽分「北京的城市布局與城市功能分布」、「乾隆時期北京的城市生活」、「交流與碰撞:乾隆時期的中國與世界」三部分。乾隆皇帝是中國歷史上實際執掌權力時間最長的皇帝。他在位期間,清朝達到鼎盛,史稱「乾隆盛世」。

這一時期,北京的城市建設不斷改善,城市功能更加完備,人口稠密、商貿繁榮、社會穩定,達到了封建社會都城的鼎盛和輝煌。《乾隆京城全圖》是了解清代北京城市面貌的最權威、最形象的資料,是地圖史上的奇跡。

1:1現場重現北京地圖

《乾隆京城全圖》又稱《清內務府藏京城全圖》,是北京第一幅完整的大比例尺的內外城區實測地圖。由海望、郎士寧、沈源等繪,完成於清乾隆十五年(一七五○年)。紙底墨線勾繪,裝裱裁切為上下十七排,每排由左、中、右三冊組成,共計五十一冊。併合後全圖高14.144米,寬13.504米,比例約合1:650。該圖繪法精詳,且以寫真的手法顯示主要建築物的立面形狀。內外兩城的形狀、城牆和城門的構築細節,以及大小街巷、胡同的分布均清晰可見;宮殿、園囿、廟壇、府第、衙署以及鐘鼓樓、倉廒、貢院等主要建築的平面形制,皆出於實測;民居、宅院、房舍等亦有展示。為了讓觀眾對清代北京城市布局有更深刻了解,本次展覽1:1複製了該地圖,懸掛並黏貼在地板上,不少觀眾都對比介紹,直接在地圖上找天安門、天壇等著名景點。

現代社會水陸空交通發達,在城市規劃中道路規劃尤其重要。其實早在明清時期北京內城九門,外城七門,內城各門因位置關係,各有交通分職,民間有俗語稱「九門走九車」。其中,最為尊貴的是「走龍車」的正陽門,九門中唯獨正陽門箭樓下開設了城門,但此門只在皇帝出入時才開啟;觀眾最熟悉的應該是電視劇中經常看到的菜市口刑場,就在宣武門外,犯人經刑部核定死刑後,囚車出宣武門行刑,故此門又稱「死門」;德勝門是京師通往塞北的重要門戶,素有「軍門」之稱,戰爭講究「以德勝人」,「德勝」本意是道德勝利,又諧音「得勝」,所以將士出征必走此門。

南巡長卷記錄百姓生活

《乾隆南巡圖》是描繪乾隆十六年(一七五一年)第一次南巡江浙的歷史畫卷,由宮廷畫師徐揚主持繪製,共十二卷,分別是啟蹕京師、過德州、渡黃河、閱視黃淮河工、金山放船至焦山、駐蹕姑蘇、入浙江境到嘉興煙雨樓、駐蹕杭州、紹興祭大禹廟、江寧閱兵、順河集離舟登陸、迴鑾紫禁城。全圖以中國畫的寫實手法描繪了沿途的錦繡山河和城市鄉村的世態風情,反映了十八世紀中葉中國社會政治、經濟、文化的各個方面。

從現場展出的複製圖卷中,記者發現清代的北京城商舖林立,娛樂節目豐富,不僅官僚、富商及地主們有餘力追求更好的生活,就連普通市民也能在勞作之餘得到更多的休閒與娛樂。當時京城流行的娛樂方式有廟會、郊遊、士大夫聚會唱詠、宴飲活動,也有踢毽子、打陀螺、放風箏、鬥蟋蟀等,與今天人們的娛樂方式有很多的相同之處。

可惜的是,乾隆皇帝在位後期,好大喜功,生活奢靡,吏治腐敗,閉關鎖國,清朝國力由盛轉衰。

當時以乾隆皇帝為代表的統治階級駕馭着中國這艘古老大船,沿着原有航線和航速前行;同一時期西方社會產生了工業革命和啟蒙運動,迅速脫離傳統的軌道飛速發展前進,搶佔了世界文明進程的制高點。中西方的實力和地位發生了反轉。這次展覽也特意注重揭露了盛世之下的隱憂,提醒觀眾要以史為鑒。

「帝京氣象──乾隆時期北京的城市和生活」展覽展期至六月三十日結束。