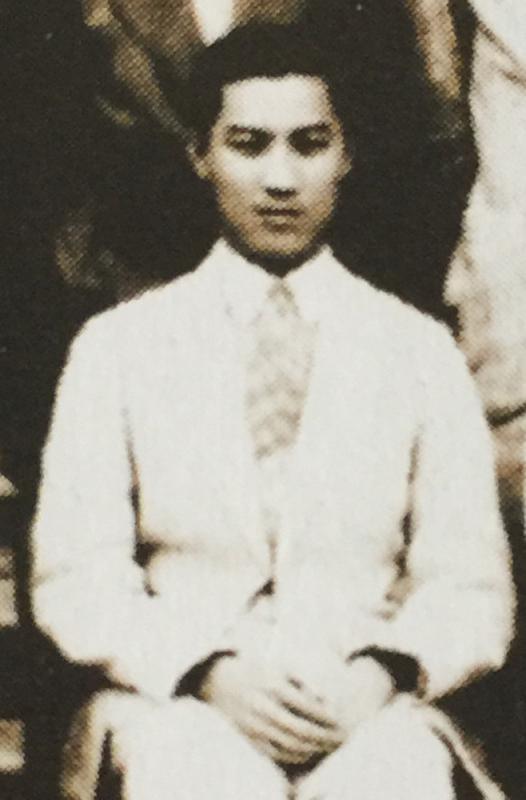

圖:李政耀,「香港學生賑濟會」發起人(香港大學學生會會長)/作者供圖

一九三七年七月七日「盧溝橋事變」爆發,日軍展開全面侵華,所到之處,燒殺淫掠,大舉殺戮他們眼中的「支那人」。日軍南下的跡象已十分清楚,港人國難當頭,紛紛投入抗日行動中,準備以各種方法抗擊外敵。

香港大學學生會推選醫學院學生李政耀召開會議,討論支援抗日前線,作出兩項決定:一、全港各校學生組織起來,以行動抗日救國;二、成立「香港大學學生會中華醫藥救濟會」,募捐款項藥物,支援傷兵和受難同胞。

會議過後,港大學生展開募捐,聯繫各校同學。是年九月,全港二十四家學校學生代表,齊聚香港大學舉行聯合大會,通過成立「香港學生賑濟會」。同學們紛紛走上街頭,組織抗日宣傳,發起捐獻行動,建立救亡組織,預備抗戰力量。

這時期學生抗戰的骨幹人物,主要是「香港學生賑濟會」的主要成員,包括香港大學李政耀、聖保羅女書院王式好、英皇書院黎民悅、鍾明、雷曉天、官立漢民中學石伯恆、崇德學校方蘭、香港領島女子中學文淑筠、華夏學院謝裕德、西南中學袁惠慈,以及陳達明、何秀雲、莫婉珍、梁歡笑、楊升禮及楊升義兄弟、麥惠珍、諸樺等(新中國成立,這批香港名校生部分出任中央部門及省市官員)。

「香港學生賑濟會」設在德輔道中三十二號四樓,發展迅速,至一九三七年尾,在短短三個月建立了中環、西環、旺角、灣仔分會,擁有以十萬計大中小學生為成員的青年抗日救亡團體,隨後又成立「香港學生賑濟會兒童團」,投身各種救亡工作。

學生抗日救國運動,前期以香港為後方的社會動員工作為主,包括上街賣花賣旗籌款、遊藝會義賣,徵募社會名人的字畫、古玩、日用百貨出賣籌款,收集棉衣送游擊山區供戰士禦寒,音樂戲劇義演,歌詠團、街頭話劇、演講會,以及進入工廠、新界各村宣傳抗日運動,抗擊日寇,保衛國土。

隨着華北大片國土淪陷,日軍直逼華南,廣州一九三八年十月陷落,香港戰事朝夕將至,形勢變得嚴峻,「香港學生賑濟會」決定組織「回國服務團」,動員同學及社會青年投身日佔區及戰區支援抗戰。

大會的號召發出不出幾天,即有一百多位同學及青年報名參加「回國服務團」,不足三個月,先後組織四個團回國,前赴日佔區的廣東各個戰區工作。這時期的骨幹分子,有西南女子中學的袁惠慈,第一團秘書長袁耀鴻、團長黃沙、副團長黃洛思(後來成為作家的黃秋耘),他們意識到處境更為艱巨,隨時與日軍敵對接觸,不惜拋身救國。

留港的領袖及救國學生,在一九四一年十二月二十五日聖誕節日軍攻佔香港前夕,行動公開已無可能,轉為分散地下行動。「香港學生賑濟會」骨幹,一些北上進入東江縱隊游擊區,一些留港加入東江縱隊港九大隊,散布於港島、九龍、新界及離島,進行武裝鬥爭,設置地雷,爆破日軍據點,配合東江縱隊與日軍作戰。此外,他們還秘密搜集情報,繪製日軍設在港九的軍用設備及海上軍艦分布圖,配合盟軍第十四航空大隊出擊,轟炸日艦及軍事設施。這段戰爭時期活躍於本港對敵鬥爭的學生骨幹,包括崇德中學的方蘭、香港領島中學的文淑筠、梁歡笑、張詠賢等,在敵佔區出生入死,無所畏懼,多次完成任務。

方蘭,崇德學校畢業,留校當教師。一九三七年加入「香港學生賑濟會」,任「兒童團」團長,香港淪陷,即加入抗日游擊隊東江縱隊,擔任女子中隊指導員,一九四三年潛回香港,負責組織建立東江縱隊港九大隊市區中隊,擔任隊長兼指導員,其時年方二十三歲,她的中隊活動範圍集中在港九市區,負責收集日軍情報,埋地雷,爆破日軍據點,搗毀日軍生產線。

方蘭的母親馮芝自動擔任交通員,通過日本憲兵的街頭哨站遞送情報。在一次傳送情報時被日本憲兵逮捕,關押於「日本海軍刑務部」,即跑馬地聖保祿天主教小學,一九四四年以間諜罪押至加路連山槍決,同時犧牲的有聖保祿十九歲女生張詠賢。

文淑筠,香港領島中學女學生,「香港學生賑濟會」成員,日軍佔領香港,她加入東江縱隊港九大隊市區中隊,負責搜集日軍情報。一九四四年間,盟軍準備大反攻,美國軍事代表提出要求,希望中方配合盟軍在香港反攻的轟炸行動,協助搜集日軍軍艦型類、在維港的分布位置,以及軍艦每日動態。市區中隊接過東江司令部派下的任務,即尋找安全的觀察點,文淑筠住在半山儒林台八號四樓,俯覽港九海面,敵艦停泊位置出動一覽無遺。搜集敵方軍艦情報交由文淑筠負責,在儒林台八號四樓設立觀察站。

文淑筠透過窗口,以望遠鏡觀察,將海面錨位逐一記錄,配上編號,繪製分布圖,又逐一記下海面日艦型號,停泊位置繪成圖表,由地下交通員秘密送至中隊,轉送東江司令部交盟軍,文淑筠每日一次向司令部提交日艦活動情報,美英盟軍掌握足夠情報,十天後採取大轟炸行動,聯軍第十四航空隊轟炸機群突然出現在港海上空,大量投下炸彈,準確落在日方軍艦上,日艦中彈爆炸燃燒,火光沖天,部分沉下海底。這一役,重創日軍在香港的軍力,為盟軍登陸作戰開路。文淑筠與儒林台八號四樓,記錄在香港抗戰史上。

國難當頭激發的這場學生運動,發展為抗日洪流,數以萬計的香港學生在香港及內地日佔區,高舉抗日火炬,出生入死,不畏犧牲,與國人一起打敗侵略者,在抗日戰中承擔民族責任,作出青年人的貢獻,他們經受戰火殘酷洗禮,磨煉成當代民族精英。