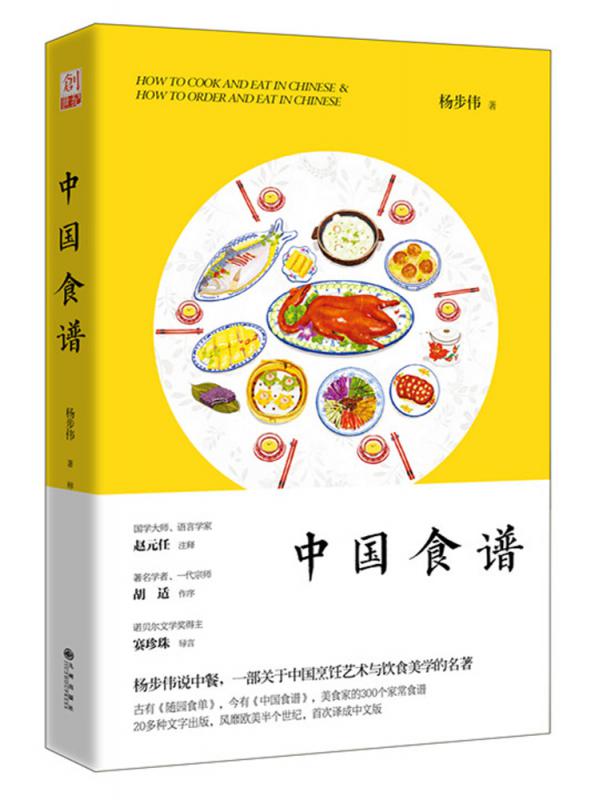

圖:楊步偉著的《中國食譜》由九州出版社於今年二月出版 資料圖片

楊步偉著的《中國食譜》,我早如雷貫耳。不光她的自傳中提到,跨國大出版社藍德姆房(Random House)的主編傑森埃普斯坦(Jason Epstein)在回憶錄《吃》中也極力推崇。一九四五年,本書以《How to Cook and Eat in Chinese》為題由紐約的約翰戴公司首次出版,一九四九年再版,一九六三年三版。一九七○年藍德姆房首次印刷,一九七二年再次印刷,一直被視為中餐烹飪的經典之作,不斷被著名西餐烹飪專家引用。

第三版中,除胡適、賽珍珠為首版寫的序言,還有楊本人為首版、二版、三版寫的前言及對本書體例的介紹。扉頁上此書獻給「要我寫這本書」的霍琴(Agnes Hocking),她是趙元任在哈佛讀哲學時的導師太太。正文分兩大部分。第一部分介紹烹飪和食用中餐的傳統規矩,涵蓋食材、佐料、炊具、餐具、備料和烹飪方法。第二部分羅列食譜菜單,分紅燒肉、肉片、肉絲、肉圓(肉餅)、特色肉菜如紅燒小排、牛肉、羊肉、雞肉、鴨肉、魚、蝦、海鮮、蛋、蔬菜、湯、火鍋、甜品、粥飯、麵條、點心二十章敘述,另有中式三餐及請客食單一章,大豆製品一章,中餐節食養生的好處一章。此書最後還附有關於喝茶的簡短說明和索引。

同袁枚的《隨園食單》一樣,本書最大的看點是文化而不是食物。此書與其說是烹飪書,不如說是作者通過食物翻譯中國文化、融入美國主流社會的一次成功嘗試。楊步偉(一八八九─一九八一)出身名門,不到二十歲就擔任「崇實女子中學」校長,教育國民北伐軍中的女兵。後留學日本東京帝國大學學醫,回國後在北京開森仁醫院,設婦產科和小兒科,為幾百名嬰兒接過生。一九二○年她結識了從康乃爾大學學成歸國的趙元任(一八九二─一九八二),數學家、語言學家、天文學家和音樂家,清華大學的「四大導師」之一。一九二一年兩人結婚,楊三十二歲,趙二十九歲。兩人在北京住處請老朋友胡適和朱徵醫生吃晚飯,楊親自下廚。飯後,趙取出手寫檔,請兩人簽名作證。

胡適寫的序言提到:自己見證了兩人的婚禮,日後又在趙家吃過至少一百頓飯。另一位序言作者是曾因描摹中國農村百姓生活獲得一九三八年諾貝爾文學獎的賽珍珠。 她的第二任丈夫沃爾什(Richard Walsh)是約翰戴出版公司的創立者,在趙、楊和賽珍珠作品的出版史上功不可沒。兩位序言作者一中一美,都是文化名人,又都和夫妻兩人熟稔。他們對此書讚不絕口,誇獎書中的菜譜既地道又易學,是為大家庭提供一日三餐、有時還要請客的「美國家庭主婦」的福音。

楊在自序中卻表示她不好意思自認為作者。首先,她是醫生,應該行醫而不是做飯。其次,她不通英文,寫成此書都靠家人通力合作:她做飯,大女兒如蘭寫英文,丈夫趙元任又修改文字,有意加入不符合英文文法但生動傳神的話語。據她說,寫作過程中和女兒多次發生矛盾,對趙的修改也不太滿意。但最終的產品卻非常成功。本書是用英文介紹地道中國料理的首次嘗試,其中如何用美國本地食材及簡易方法做好中國菜的訣竅至今適用。書中介紹了「筷子」(chopsticks)和「點心」(dim sum)意思的來源,新造的「炒菜」(stir-fry)和「鍋貼」(pot-stickers)等辭彙如今也已成為英語不可分割的一部分。

但「趙家合作社」不僅將中餐烹飪簡易化、通俗化,更重要的是他們藉此奠定了自己在美國主流社會中的地位。兩位序言作者是美國主流社會熟知的大腕自不必說。楊在自序中暗示了曾為醫生的精英身份及作為賢妻良母為家庭努力的道德制高點,在正文裏更通過介紹中國烹飪表明自己在兩種文化之間遊刃有餘。描述中餐規矩時,她不忘強調中國人愛吃滾燙食物,吃飯發出聲響是為了吹涼。被問到美國中餐館是否地道,她解釋:餐館老闆為適應本地人口味修改了菜式,但如你堅持要真材實料,他們也會滿足你。她和賽珍珠同樣強調自己家庭主婦的身份而不是在事業上的成就,也是為適應二戰後美國大兵退伍、找工作,戰時在外面工作的女性被迫重回家庭的社會氛圍。

烹飪從來都是對文化的翻譯,對身處中美兩種文化間的趙家人更是如此。