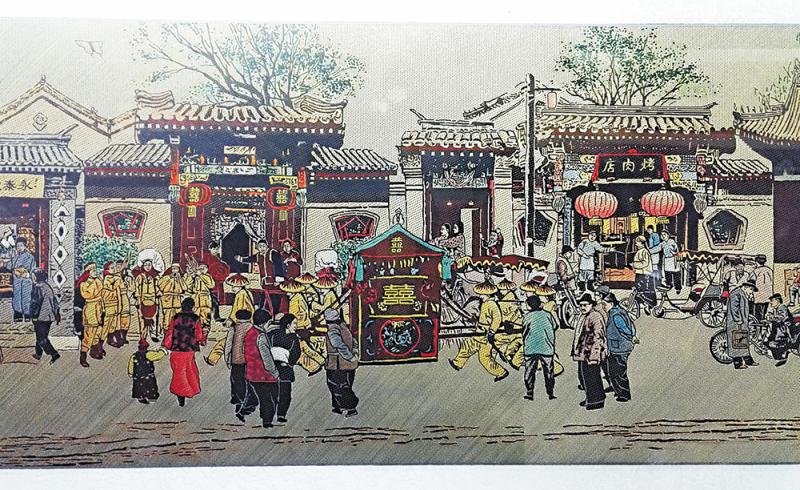

圖:竹編《老北京》刻畫人物維妙維肖/大公報記者向芸攝

一截青翠的慈竹,經過藝人的巧手,變成薄如蟬翼的竹篾,繼而變成細如髮絲的竹絲,在嫻熟的指尖飛舞中,一幅清秀淡雅、形神畢肖的竹編藝術品漸漸顯現……在「中國竹編藝術之鄉」四川眉山青神新近落成的國際竹編藝術博覽館裏,從古至今、國際國內的四千多件竹編藝術品,讓人大開眼界。

竹編發展見證社會進步

中國是世界上最早對竹施藝的國家,有千年的歲月是銘刻在竹簡上,編織在竹籃裏。從距今約七千年浙江河姆渡文化遺址出土的竹席到五千多年前新石器時代的竹編簸箕養蠶,從戰國李冰父子治水時期用竹編簍網石築堤保坎到秦漢時期劉邦以竹皮冠包紮頭髮,從唐代大詩人白居易贈好友元稹以皇室蘄席到宋代蘇東坡王弗定情於「東坡宮扇」,從川軍出川抗戰時的「愛國斗笠」到開國大典天安門城樓的青神竹製燈籠,從上世紀八十年代廣泛運用於生活的竹編製品到如今精美絕倫的竹編藝術品,竹編的發展史就是社會發展的進步史。

在國際竹編藝術博覽館裏,以「竹與人類生活」為主題展示了自古以來人們使用竹器具的發展歷程;以「竹與青神」為主題展示了青神竹編的歷史,青神平面竹編、立體竹編、瓷胎竹編精品,青神竹編工藝大師和因青神結緣的外地竹編、全國範圍內竹編工藝流派、現代竹編實用產品、科普體驗竹類知識和竹編技能等;以「竹與世界」展示了國內外著名竹詩詞、名家字畫、竹產業發展規劃、國際竹藤組織主要活動和歷屆竹文化節情況、世界竹編分布情況。

其中,博覽館裏還展出了各大洲四十餘個國家的竹編精品,包括新西蘭的竹製樂器、荷蘭的竹製小汽車、玻利維亞的微型竹樂器、緬甸的竹製工藝品、哥斯達黎加的竹飾品、加納的浮雕竹筆筒、喀麥隆的竹手琴、肯尼亞的竹面具等,展現出中外竹編藝術的獨特魅力。

青神竹編登上名牌櫥窗

據《蠶叢氏的故鄉》記載:古蜀王蠶叢氏「着青衣教民農桑,民皆神之」。早在五千多年前,先民們就活動在四川,開始用竹編簸箕養蠶、編竹器用於生活。而青神縣境內盛產慈竹、斑竹等幾十種竹子,自古便有「人人用竹編,戶戶都會編」的傳統。

如今,青神竹編已發展為集藝術性、觀賞性和實用性於一體的平面竹編、立體竹編、竹編套繪三大類三千種的龐大產品體系,濃縮中國竹編藝術之精華,與蜀繡齊名,被列入國家級非物質文化遺產名錄。

作為青神竹編的傳承人,張德明使青神竹編這一「草根技藝」成功「牽手」國際名牌愛馬仕,其作品竹絲扣瓷茶具通過愛馬仕的櫥窗賣到了世界各地。「製作精品竹編的關鍵在於分出薄篾層,必須做到『經篾薄如綢』。」張德明說。

竹筒經刮青、剖削、磨光後,每節能開出十六塊篾塊,每塊能啟十八層左右的薄篾,但只取其表面三層,在啟得最薄的每層上再刮篾才能分出薄如翼、適合編織的透明蔑層。從竹子到製成一片約厚0.03mm的特精檔竹編用篾,需要經過至少八十道工序。

《清明上河圖》栩栩如生

「我選的都是長66厘米以上且沒有劃痕的兩年青壯年竹,每一百斤原竹只能抽取八兩。」用兩根絲交叉的編織方式套在溫潤的白瓷上,細如髮絲的竹絲在竹編藝人的手中經緯交織,一件瓷胎逐漸穿上竹絲「外衣」。張德明說,竹編工藝十分繁瑣,每道工序必須精細嚴密,像分層分絲這些工序是現代技術和機器無法替代的。「為了使作品線條變得生動,每根竹絲只有0.43毫米,多了或者少了都不行。」

在另一位傳承人、國際級竹編大師陳雲華看來,「做好一件精美的竹編製品就像做人一樣,必須具有寬厚的仁愛之心,加上深厚的竹編功底和嚴謹科學的態度,從構圖、設計到選料、刮青、開料、啟篾等每道工序都馬虎不得。」

成排的柳樹、臨河的房屋,小橋流水、客棧碼頭,熙熙攘攘的人群……在國際竹編藝術博覽館裏,這幅由陳雲華指導編織的《清明上河圖》,用竹絲織就了各色人物八百一十四個、牲畜七十三匹、大小船二十九艘和車、轎二十多輛,以及各有特色的房屋、橋樑、城樓等,難度可想而知。

同時,陳雲華破解了竹絲易串色、跑色、脫色、不易固定色彩等難題,突破竹編產品單色或雙色的局限,填補了世界竹編史上無彩色的空白。其編織的彩色竹編《苦樂清涼》、《幽遠熊貓圖》、《鵲華秋色圖》等竹編珍品,亦在博覽館中大發異彩。

值得一提的是,陳雲華還集合挑、破、壓、拼等竹編工藝的精粹,編織出了竹絲隱形佛像。在這幅堪稱竹編工藝中最絕的平面竹編畫上,正面看時畫面呈半透明狀,而轉動時隨着光線的折射,佛像若隱若現,堪稱一絕。

如今,青神竹編被聯合國教科文組織專家波拿教授稱為「竹編史上的奇跡,藝術中的藝術」,青神縣也成為國際竹藤組織命名的「國際竹手工藝培訓基地」,僅在中國竹藝城裏,從二○○一年開辦第一期國際培訓班以來,已先後培訓盧旺達、埃塞俄比亞、泰國、老撾等國的二百多名學員,將中國竹藤培育、加工和利用方面的發展經驗,與世界各國分享。