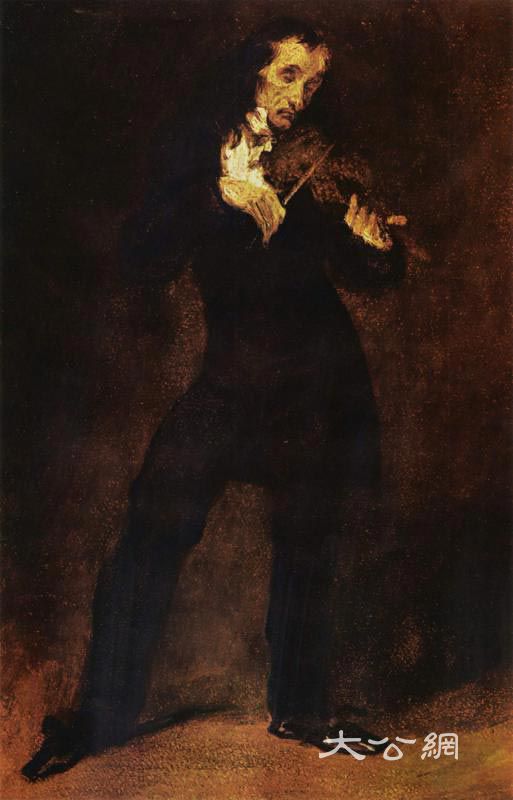

德拉克洛瓦畫筆下的傳奇小提琴演奏家尼克洛`帕格尼尼。作者供圖

「德拉克洛瓦有着對音樂超凡的品味和理解,以至於如果他沒有選擇成為一位偉大的畫家,那他可能會成為一位偉大的音樂家。」─喬治`桑談德拉克洛瓦

在西方歷代繪畫大師當中,喜歡音樂的自然不在少數。然而,像浪漫主義繪畫巨匠歐仁`德拉克洛瓦(Eugène Delacroix)般痴迷音樂的,卻不多見。

我們都清楚德拉克洛瓦在繪畫藝術上的巨大成就。然而,鑒於他曾在兒時學習音樂的經歷,他的整個藝術人生中始終對音樂抱有着巨大的熱情,這是我們對他所知甚少的部分。事實上,通讀德拉克洛瓦的日記我們可以發現,除了他與作曲家和音樂家們的日常交往之外,他在日記中還記錄下了大量關於自己對音樂的見解以及欣賞完音樂會及歌劇的觀感評論。出人意料的是,身為巴黎名流的他卻並不熱衷於社交,他把無意義的社交活動看作是對職業生涯的危害,認為「一個人,要是經常要唯命是聽,或者總是嚮往他們的社交生活,那他怎麼可能把他的精力全部集中在一件事上呢?」他要求自己「一定要像柏拉圖一樣,過一種刻苦自勵的生活」。因此,在參加繪畫有關的活動和走訪朋友之餘,他最頻繁出現的社交場合則是歌劇院和音樂會,甚至在他參加巴黎沙龍活動或出席晚宴時,總會選擇那些提供最好音樂的場所。正如他自己所說,他是一個沒有耐性的人。如果沒有音樂或者演奏令人失望,他就會厭煩,不高興甚至中途離場。可以說,德拉克洛瓦輝煌的藝術人生中充斥着美妙的音樂。

在所有作曲家中,德拉克洛瓦最崇拜莫扎特,後者也是除拉斐爾和魯本斯之外在他日記中「出鏡率」最高的前輩藝術家。他對貝多芬的態度是有選擇的欣賞;而在他同時代的音樂家中,鮮有入他「法眼」的。

德拉克洛瓦相信音畫相通,他在日記中頻繁談到音樂與繪畫的關係,去比較畫素描和音樂中即興創作的異同,並將音樂視為繪畫創作的靈感:「音樂常常給我以很大的啟示。有時我一邊聽,一邊手癢而想作畫。」不過,他獨特的審美喜好和挑剔的欣賞品味,使得他並未留下很多音樂家的肖像畫。在諸多同時代作曲家中,德拉克洛瓦最欣賞蕭邦和羅西尼。但即便是在他心目中唯一可以和莫扎特音樂媲美的蕭邦,他也僅為波蘭「鋼琴詩人」創作過一幅造像,且還是和喬治`桑的雙人肖像。然而,在摯友蕭邦之外,另有一位「幸運兒」讓德拉克洛瓦在畫布上留下了英姿,也是唯一一位當時在巴黎呼風喚雨,卻身處他朋友圈之外的音樂家。說來有趣,這位被譽為「魔鬼小提琴家」的演奏大師也是李斯特的偶像。李斯特甚至在現場欣賞完他的音樂會後立志要做他「鋼琴上的翻版」。這位「幸運兒」,就是意大利傳奇小提琴演奏家尼克洛`帕格尼尼(Niccolò Paganini)。

一八三〇年七月,國王查理十世取消議會。巴黎市民於七月二十七日開始起義,至二十九日推翻波旁王朝,史稱「七月革命」。這場爆發於巴黎的政治運動雖然讓德拉克洛瓦擁有了全新的創作靈感(以「七月革命」為主題創作的《自由引導人民》已被視為法國浪漫主義時期的符號級代表作),卻也被這幾年革命運動的日趨高漲牽扯了太多精力:他所留下的著名日記也在一八二六─一八三一年期間有着明顯的空白。其中,他親歷帕格尼尼的音樂會也是在這一時期。很遺憾,由於日記的中斷我們已經無法得知德拉克洛瓦在聆聽完帕格尼尼音樂會之後的最直觀感受。不過,帕格尼尼的演奏顯然給德拉克洛瓦留下了勝過隻言片語的印象。

一八三一年三月九日,德拉克洛瓦在巴黎歌劇院觀看了尼克洛`帕格尼尼的現場演奏,演出之後的深深觸動促使他在很短時間內完成了一張尺幅極小,精準捕捉到這位小提琴炫技大師在演奏中專注神情的整身肖像畫。有別於同時代繪畫大師安格爾,克瑞胡波(Josef Kriehuber)等人為帕格尼尼留下的正襟危坐,意氣風發的靜態「修圖版」半身肖像;並與去年由被譽為「古典音樂界貝克漢姆」的德國當代小提琴家大衛`葛瑞特(David Garrett)所主演的帕格尼尼傳記影片《魔鬼小提琴家》(The Devil's Violinist)中的英姿颯爽截然不同的是,德拉克洛瓦筆下的帕格尼尼看起來一點兒都不「偶像派」:畫中身形高大纖細,留着齊肩長髮的「魔鬼小提琴家」面色蒼白,一身黑色禮服和暗色背景並無特別出挑的區別,卻更顯得消瘦憔悴。直立的左腿支撐着全身力量,微曲向前的右腿則輕描淡寫地勾勒出這位小提琴演奏巨匠隨意且瀟灑的姿態,德拉克洛瓦抓住了帕格尼尼演奏時激情四射,技驚全場的動態肢體語言。不僅如此,他還用一束光點亮了他緊閉雙目,自我陶醉的面頰;幾乎被暗色背景淹沒的小提琴弓;以及讓他始終處於輿論爭議的中心,能夠從指尖迸發出魔幻般美妙旋律的一雙大手。

在這幅肖像畫中,我們可以明顯發現帕格尼尼那雙超乎常人的大手,連小提琴在他手中都顯得極為嬌小。儘管沒有任何文獻證明他的病因,但他被廣泛流傳患有馬凡氏綜合症(Marfan Syndrome),就是俗稱的大骨節病。馬凡氏綜合症的患者可以比常人擁有更長的手臂和手指。對於演奏家來說,這類病症更像是「天賜的福音」。帕格尼尼之所以獲得「魔鬼小提琴家」的稱號,就是因為他掌握着當時常人無法企及的演奏指法(比如他可以在一個把位上用四根弦演奏出三個八度)。在那個醫學並不發達的迷信年代,他的才華被視為將靈魂出賣給了魔鬼,這顯然是荒謬的。帕格尼尼以「魔鬼小提琴家」的威名被世人所銘記,但他自己也深受其累。他於一八四〇年五月二十七日因內部大出血去世,由於急病突然,連神父都未能趕到為他做禱告,也就引發了更多有關他和魔鬼的種種謠傳,導致他家鄉熱那亞的教堂拒收他的遺體。待他去世四年後,經過教皇的特批才將遺體轉移至家鄉熱那亞,卻仍不能入土為安。最終,在超過半個世紀的數次輾轉和遷移之後,一代小提琴大師最終於一八九六年安息在帕爾馬的墓園當中。留下的,是無數關於他真假難辨的傳奇故事。

帕格尼尼整個人生都飽受慢性病的困擾,很多細節在《魔鬼小提琴家》這部傳記影片中均有刻畫。早在一八二二年他便染上了梅毒,他試圖通過鴉片和汞的攝入來治療病症,卻給自己的身體和精神上帶來了巨大的副作用。加之他馬不停蹄的演出日程和紙醉金迷的奢靡生活方式,更是讓他的健康警鐘長鳴。由於身體狀況不佳的原因他取消了大量的音樂會,也直接影響了他的事業。一八三四年,患上肺結核的他選擇結束自己的演奏生涯,離開巴黎回歸家鄉熱那亞。根據時間推斷,德拉克洛瓦在一八三一年三月九日親歷的那場令他印象深刻的音樂會,帕格尼尼當時已經疾病纏身。由於自己也會演奏小提琴,並在日記中談論繪畫和拉小提琴的相似之處,德拉克洛瓦對帕格尼尼的理解顯然有着感同身受的觸動。在聆聽了帕格尼尼的現場演奏之後,德拉克洛瓦用極富浪漫主義情懷的素描般粗獷筆法完美地描繪出了最符合這位曠世奇才演奏風格的姿態。僅以色調而論,這幅基調昏黃,背景和主題色差並不突出的肖像畫顯然不是一幅具有典型德拉克洛瓦鮮明色彩風格的作品。然而,這幅肖像卻毫無修飾地記錄下了他眼前既未被美化也未被妖魔化,最真實的「魔鬼小提琴家」,也為後人留下了帕格尼尼在演奏生涯巔峰期最具參考價值的圖像資料。