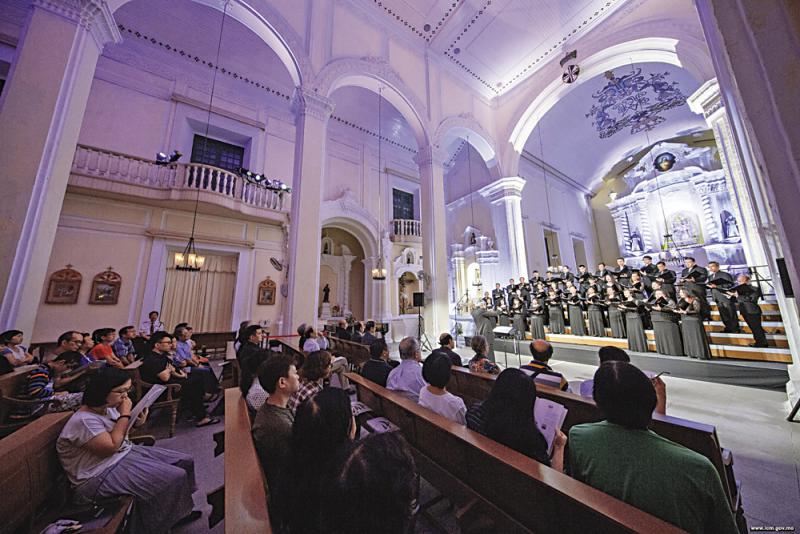

圖:「榮耀聖頌」伍星洪指揮嚶鳴合唱團在玫瑰堂演出的場面 澳門文化局供圖

許可以中國的胡琴,和BPSQ五位優秀的西方弦樂家合作奏出融和了中西文化的樂韻,正好突出崗頂劇院背後中西文化交匯的歷史背景。不過,更貼合此一歷史背景的卻是相隔十天後(十月十四日),世界首演的《香山夢梅》,這是為配合今年第三十屆音樂節,強調「澳門製造」的室內歌劇節目。

周凡夫

這亦是回應今年紀念湯顯祖逝世四百年,將湯顯祖曾被貶官到遊香山嶨(澳門)的記載,並將其撰寫崑曲名作《牡丹亭》的史實,巧妙地融合虛構創作而成的歌劇製作。就腳本的結構及唱詞的文采來說,執筆的李宇樑與袁紹姍果然功力不凡,腳本與唱詞都散發着無限詩意與深深的情韻,但湯顯祖與澳門的史實記載不多,現在未能「天馬行空」地去再創作,難免情節單薄,亦欠缺矛盾情節和戲劇性衝突,將之作為詩意化來處理便至為恰當。

澳門製造《香山夢梅》

劇中的澳門色彩,主要仍在對白與歌詞中的「聖安多尼教堂」等澳門地方建築,一兩句葡語和廣東話,如能採用廣東話詠唱,澳門色彩會較濃。其實,具有澳門色彩的音樂應有不少,如粵曲、鹹水歌、南音白欖、廣東音樂……如能加以活用,當能為情感內斂的詩劇,帶來多一點活潑生氣。

整部歌劇的唱段多達二十八段,甚至主要用作刻畫人物性格內心感情的詠嘆調,長度多數僅兩、三分鐘,並沒有讓人可記憶的旋律。另一方面,宣敘調採用得較多,亦讓全劇的音樂性減低。此外,劇中兩名主角的性格塑造也就流於保守。男高音夏先海演唱的湯顯祖,聲音與表情欠缺變化,較為板滯,父母官的嚴肅,多於是劇作家的浪漫;相反地,在第二幕第三場出場,扮演男僕人的男高音老仲明,戲分不多,唱段亦只有和男女主角的三重唱《開口》,及兩段宣敘調,但唱與演都鮮活而有戲味。

至於演唱葡萄牙少女瑪利亞的女高音劉明燕,感情表達亦流於保守,中國少女的性格多於南歐女郎。採用投影加上簡單舞台框架實景亦能接近講究意境的詩劇風格,九名合唱演員(四女五男),戲分不少,合唱曲亦有四首,其中的《同遊樂》及《情寄〈牡丹亭〉》更採抽離的旁觀者角度來加以述說,是很好的設計,但仍可發揮。

綜觀首演效果,音樂上可作出修訂,且毋須規限在一小時的演出時間內,只要音樂足夠豐富,能吸引觀眾,擴充至一個半小時內,重新打造,加以重演,這亦是推動新創作很重要的一環。

陳銳音符變得「赤裸」

音樂節在崗頂劇院所聽最後一場是華裔小提琴家陳銳的獨奏會(十月十八日)。陳銳是仍未到三十歲的新生代小提琴家,在國際樂壇已擁有不錯名聲,在這場音樂會中,他排出了一套「真獨奏」的小提琴音樂會,那就是選奏的樂曲全是無伴奏的小提琴作品,每一個音符都變得「赤裸裸」的,半點瑕疵失誤都無法掩藏。

陳銳這套炫技節目,包括小提琴技藝的試金石,巴赫的小提琴獨奏奏鳴曲與組曲,上半場演奏了這套作品的第一首第一奏鳴曲來開場,接着則選奏最後一首第三組曲來結束上半場,下半場演奏了兩首炫技性的作品,伊薩兒(Ysaye)的第四小提琴獨奏奏鳴曲《克萊斯勒》,和維尼亞夫斯基的第四首練習曲與隨想曲,壓軸卻是巴赫該套試金石作品中最著名,亦最富挑戰性的樂章,第二組曲中的第五樂章夏康舞曲(Chaconne);這是經常抽出來獨立演奏的樂章,陳銳如此安排,除了展現其超卓的琴技外,亦正好作為上半場的呼應。

陳銳當晚上半場兩套巴赫作品,無疑地,以多個快板樂章的準確乾淨,但不張揚的演奏,最為讓人喝彩。第三組曲第三樂章是曲調熟悉的嘉禾舞曲,陳銳奏來更是明朗輕快,美妙動人,是當晚讓一般觀眾印象深刻的一個樂章。下半場陳銳演奏和上半場最大的不同是肢體語言變得豐富,面部表情更隨着音樂而作出不同改變,▉台風/颱風▉更富魅力。首先演奏的《克萊斯勒》奏鳴曲,三個樂章各有不同的情緒,終章是一氣呵成的常動曲音樂,急速奔馳,一瀉千里之勢,最後卻來一招向後拗腰發力,奏出強力的結束句,終止全曲,贏來不絕掌聲。

接着是維尼亞夫斯基的第四首練習曲與隨想曲,奏來更是肢體動作語言多多,就仿如一下急雷閃電,曲雖短,讓聽眾震動的感覺卻很強。整場音樂會的高潮,很自然是巴赫的《夏康舞曲》,陳銳的演奏有如是描寫人生百態,幅度變化極大,各種技巧紛陳,幼細如絲之聲,強烈如裂帛之音,都轉接得流暢自如,更加上其面部表情之豐富,便將聽眾的情緒掀上更興奮的高潮。同時更讓人期待明年三月他在香港藝術節與鋼琴家Julio Elizalde攜手登台的另一套截然不同的節目。

「蒙古樂團」混雜一片

今年音樂節安排在一六二六年建成的聖保祿炮台(俗稱大炮台)上,於博物館前地舉行的戶外演出有四場,筆者只觀賞了其中一場,由來自蒙古國的馬頭琴大樂團擔綱的「馬頭琴的詠唱」(十月八日)。這應是一場富有民族色彩的音樂會,事實卻是一場很「混雜」的演出;不僅節目「混雜」,擔任演出的馬頭琴大樂團同樣「混雜」。當晚放眼舞台所見,指揮左右兩邊合共有十三把馬頭琴,而右邊馬頭琴的後側則是五把雅托克琴。此種蒙古箏粗看與中國箏無大差別,演奏時則多了一種「抱箏」演奏形態。除了這十多把蒙古樂器外,其餘幾全是西方樂器,包括所謂「蒙古單簧管」兩支,遠觀形制及聽得到的聲音和單簧管無大差異。

此外,還有兩支長笛、大提琴、低音提琴各兩把;同時還有定音鼓、大鼓、三角鐵、德西馬琴。整個編制近三十人,約有半數都是歐西樂器,可說是西、蒙兩類樂器搭配的「混雜」。

加上安排在大炮台博物館外的平台花園搭建的臨時舞台及觀眾席作戶外演出,要加上擴音外,遇上風聲稍大時,樂音夾雜着風聲(大可發為奇想,是蒙古大漠草原的風聲),不難想像「混雜」效果的嚴重程度。不僅如此,上下半場合共約兩小時的演出,連同最後加奏的大合奏曲,合共十七首,形式與曲種同樣「混雜」得很。

當晚整套節目可大別為器樂與歌唱兩類。兩位歌手上下半場都有出場,呼麥喉唱歌手阿薛.內基(宣傳資料原是阿薛.娜瑰,不知何故卻「變」了男性),和另一歌手穆克芭塔爾.巴特─烏捷,兩位歌手的歌聲在擴音後仍保持其獨特的音色,但與「混雜」的樂隊伴奏連結在一起後,傳統的民族色彩便大大削弱。

器樂曲除在指揮戴格西肯帶領下的大合奏,將馬頭琴、雅托克琴混和在西方樂器中奏出民族風味削減的樂曲外,便是全男班樂手的馬頭琴,和全女班樂手的雅托克琴的演奏,那可是仍能保持較強蒙古民族色彩的音樂。

至於十月十六日安排在另一歷史城區世遺建築,建於一八五七年的玫瑰堂舉行的「榮耀聖頌」,以宗教歌曲為主題的節目,包羅了西方文藝復興晚期到近代歐洲多個國家的宗教合唱曲,充分配合教堂的氛圍,還有一組澳門本土作曲家的宗教作品,呈現了澳門二十世紀以來,五位不同背景的作曲家為澳門天主教所創作的合唱曲,亦充分反映澳門中西文化交融的歷史背景。

以無伴奏方式擔綱上半場的澳門純音雅詠合唱團,各聲部六人,合共二十四人,採用單排半弧形方式,演唱西班牙作曲家布斯托(Busto),和德國作曲家畢伯(F.Biebl)所寫的兩首《聖母頌》,即時將音樂會的氣氛帶入純靜肅穆的宗教氛圍中,這無疑與演出安排在華美的玫瑰堂有關,但更重要的是,在指揮梁詠茜的雙手指揮下,唱出了和諧純淨的歌聲,特別是第二首畢伯的《聖母頌》,男聲的獨唱,尤為突出,默想式的樂段,亦唱出了特色。

「 榮耀聖頌」洗滌心靈

但最能展示「純音雅詠」功力的,仍是演唱英國當代作曲家契爾考特(Chilcott)的《清唱彌撒曲》,五個樂章不同內容的處理,能做到各有不同效果,將人聲四部混聲合唱的簡樸和諧,以頗為精細的形式呈現,沒有作出過分的誇張對比,有很好的控制。

嚶鳴合唱團於下半場登場,展現出對不同合唱曲的卓越駕馭能力。十五位男歌手與十九位女歌手組成的陣容,演唱了兩組聖樂,首先是三首葡萄牙黃金時期的複調聖樂,然後是五首澳門本土聖樂。開場曲是葡國作曲家克里斯托(Cristo)無伴奏的《上主如是說》,男女聲部的平衡效果做得不錯,但重點樂曲仍是接上的卡爾多索(Cardoso)的《永恆的智慧》彌撒曲,合唱團採用半弧形的排位演唱,在伍星洪指揮下,全曲五個樂章,大量纖細複雜的複調式旋律線條都有不錯的呈現效果,突顯出合唱團的高度專注力及對歌聲的掌控能力。

第二部分五首澳門本土聖樂,雖然多是篇幅較短的歌曲,難度便在於「稍縱即逝」,且各人風格不同,伍星洪對此應已富有經驗,因而都能做到將各曲特點呈現的效果,區師達無伴奏的《可堪讚美主耶穌》的無伴奏短詩,複音效果便處理得很突出;司馬榮的《可愛的童貞花》,又能唱出清新韻味;隨後兩首均以鋼琴伴奏的《聖母頌》,正好與上半場的兩首無伴奏《聖母頌》對照,劉志明的《聖母頌》中文歌詞的文字色彩,唱來便很有特色;羅保(P. J. Lobo)的《聖母頌》,平和且抒展。至於林樂培的《光榮經》則是選自他的《讚頌彌撒曲》,五聲音階和粵語演唱的效果,更突顯了本土色彩。

用作結束這場音樂會的是兩個合唱團以近六十人的陣容唱了挪威青年作曲家歐拉傑洛(Gjeilo,一九七八年生)的讚美詩《大地》,唱出了宏大的讚頌式歌唱效果,不僅讓觀眾在煩囂的世俗生活中的心靈獲得一次難得的洗滌機會,亦為今年音樂節增添上一筆艷麗奪目的本土色彩。