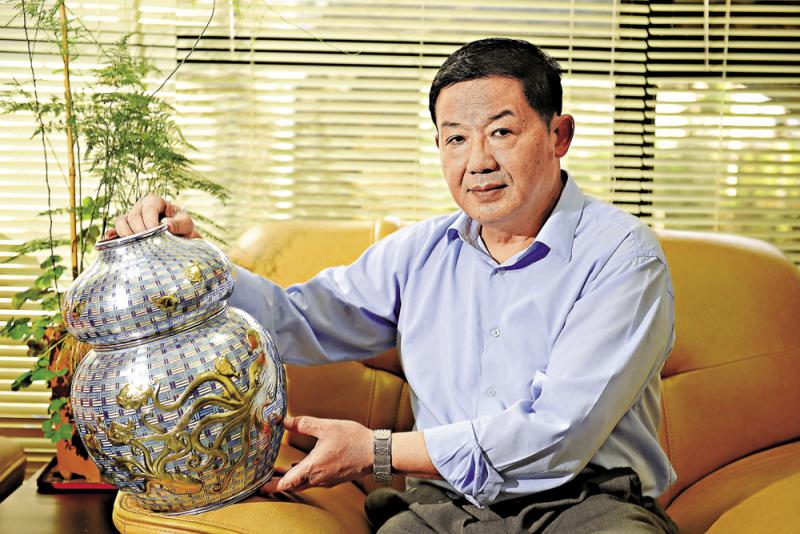

圖:余士渭與其作品 受訪者供圖

皇冠,不僅是權力的象徵,更是「禮器與皇室」的最高藝術和工藝水平的結合。一位中國工匠的作品用創新的傳統西方工藝手法,打造出美輪美奐的皇冠,為歐洲皇室所賞識和收藏,成為工藝美術圈內的亮點。在沒有任何信息引導,也沒有「高人」指點的情況下,留學期間的一份零工,造就了「琺瑯匠人」余士渭與琺瑯器的不解情緣。

作為上海「海派金銀掐絲琺瑯器」的創始人,為琺瑯文化在中國的傳播起到了關鍵作用。在余士渭看來,琺瑯工藝的複雜與製作理念的純粹,產出的正是「匠人」的心血結合。而把東西方文化結合,鍛造更好的琺瑯文化平台,則是余士渭一直致力所為。

余士渭出生在上海。一九八○年,他畢業於中國美術學院工藝美術系,就學期間,其作品入選了國家重點藝術學院巡迴展覽。而從一九八三年起五年時間,他分別到美國紐約聯合藝術學院、紐約大學皇后學院、紐約西班牙研究所繼續學習深造,八七年作為特殊人才定居美國紐約。八八年,他在上海市政府相關部門的協助下,合資建立了專門從事生產「金銀掐絲琺瑯器」的公司,其後成立了琺瑯相關的「大師工作室」,從此開啟了琺瑯中國市場的推動發展之旅。

<\\Tkpfile\fzpaper\photo_sign\20161202\KX\02KX001_.jpg>[▲余士渭作品「三陽開泰」茶葉罐(左)和「夜宴壺」 大公報記者倪夢璟攝]

《易經》泰卦融入茶葉罐

記者在上海工藝美術博物館訪問了余士渭,他的三件新作應邀參展,與其他經典工藝作品一起,傳遞着中國的工藝之美。其中,余士渭的銀掐絲琺瑯「三陽開泰」茶葉罐,以春秋時期的圓圈紋和乳丁紋為主旋律,紅與白的相互交融,環環相扣,生生不息。作為同時接納中西方文化的匠人,在余士渭的作品中,總是能找到中華文化的深邃以及西方製作的自由思想。在作品「三陽開泰」中,余士渭即按中國文化古老《易經》中六十四卦中的泰卦,寓意吉祥,表達了萬象更新的良好祈願;而作品「白羊大酒樽」則既大膽又簡樸,既寫實又誇張,形象鮮明,稚拙純真。「堅持匠心,堅持以藝造物,掌握足夠的東西方藝術知識,方可信手拈來。」余士渭說道。

據明代初年曹昭所著《格古要論》中有關琺瑯器內容描述推論,從唐宋年間始,即有西方拜占庭帝國工藝的琺瑯器逐漸東移中國,所謂「佛朗」,「這是唐宋期間中國對東羅馬(拜占庭)帝國的稱謂音譯」,而由於成熟的琺瑯工藝在拜占庭帝國誕生,歷史上中國就以「佛朗」來稱呼琺瑯器。余士渭表示,古代的琺瑯器體現的不僅僅是古羅馬古埃及文化藝術,且具有強烈的東方色彩,因此從元代開始,西方的「金銀琺瑯器」及其製作技藝沿着絲綢之路流入中國,隨後琺瑯器工藝為中國工匠所接受,至明代「景泰年」,逐漸轉變為中國特色的銅琺瑯器(景泰藍),歷經七百餘年至今。

與西方相比,東方琺瑯作品在製作工藝以及製作材料上都有不同。「東方琺瑯往往以淨銅為主,西方則喜用金銀。」而多年的海外生活,再加上知識積累,余士渭在中西方琺瑯文化中找到了共同點,將上海「海派文化」與金銀琺瑯結合,余士渭開創了「海派金銀掐絲琺瑯器」的先河。

「我出生於上海,曾在同屬『海派文化』的浙江美術學院工藝美術系陶瓷專業學習,再加上後來留洋學習,將中西方文化糅合是偶然也是必然。」而在余士渭的學習探索的過程中,「廣而精」是他對所學手藝的概括。「我那時的學習內容很雜,很多,中西繪畫,中外圖紋,平面立體,雕塑雕刻,手工製作……」他舉例表示,比如中國畫,就需要從花卉植物寫生開始,然後工筆白描、沒骨彩繪、工筆重彩、山水花鳥、釉上彩、釉下彩……「一口氣把中國畫兜了個圈,一直兜到器皿實體上。」這樣的「雜學」,給他帶來的結果則是獲益匪淺,讓他可以了解古往今來中西合璧,而這也就是「海派金銀琺瑯器」的構成要素。

體會學習香港藝術理念

而作為一名工匠,其作品就是最好的藝術表達。以余士渭新作「夜宴壺」為例,運用的是西方流行的金銀掐絲技術,借鑒的是在日本受捧的整體茶壺構造,圖案是中國著名畫作「夜宴圖」。「我也一直在探索,怎樣將琺瑯與流行結合,將東西方文化進行更好的融合。」二○一三年開始,他攜作品參展香港珠寶展,「香港的文化亦是中西結合,這和我的創作理念、想法一致,在參展過程中,我也能體會學習香港的藝術理念,並尋找靈感。」