早年旅遊印度北部時,偶然於跳蝨市場發現一顆中國古代琉璃珠,以廉價購得。攤主不識貨,不知是寶。後來回來,跟幾位前輩專家細究鑑別,證實乃漢代時期巧製。

我國漢代琉璃珠子,怎會流落到印北(古代天竺)那麼遠呢?可能漢代張騫時期,出使西域,與阿富汗及北天竺等地域建立了互惠的良好貿易關係,阿富汗的億年古蜜蠟珠子和北天竺著名的鑲蝕玉髓珠子,相繼經絲綢之路傳入中國;而漢代製作精妙的彩釉陶珠、琉璃珠與玉珠等,也陸續運到古波斯與北天竺一帶交易。珠子能夠保存至今,雖稍有蝕損,並非完美,但已難能可貴。這類「小型」文物,也應交博物館好好保存下去。

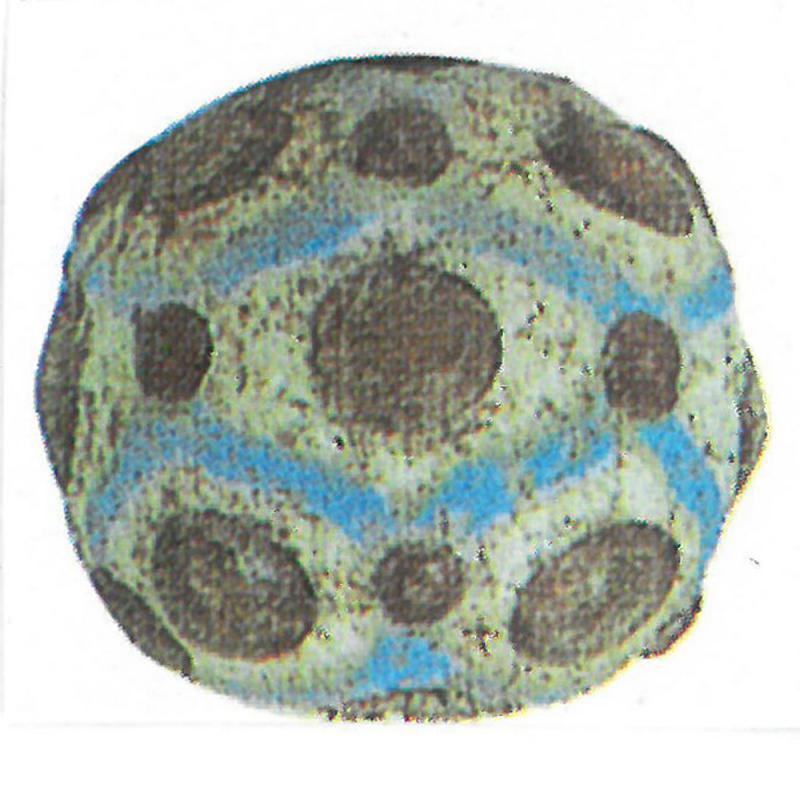

其實,美麗多彩的漢代琉璃珠子,絕不是始創於漢代,而是漢珠秉承了戰國時代的風格及製作方法。迄今,二者俱極罕見。筆者有幸,數十載以來,經手細細鑑賞的戰國琉璃珠子,不下十數顆;能有緣相遇,已心滿意足,從來不苛求擁有。像附圖,為甚珍稀的戰國琉璃珠真品,周圍有「眼」。戰國前期的琉璃珠,大多以淡綠及淡藍作主色,乃鉛、鋇和矽酸鹽混合物,另有製成小管狀者。西漢繼承其技術,但色彩較豐富鮮艷,有些用鉛釉,卻少了「蜻蜓眼」。