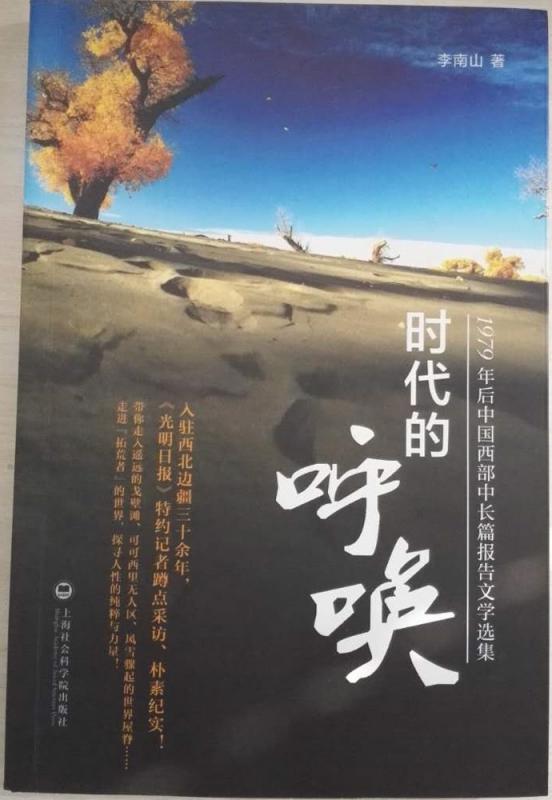

圖:李南山報告文學選集《時代的呼喚》封面/作者供圖

讀完李南山的《時代的呼喚—1979年後中國西部中長篇報告文學選集》,是在初夏的雨夜。書桌前閃閃爍爍的燈光是溫馨的;這本書的字裏行間折射出來的思想是透亮的,我沉浸在其所創造的境界之中,聞到了青海高原濃郁的泥土芬芳,聽到了在世界屋脊開拓奮進的人們的呼喊和前進的腳步聲,見到了一批又一批耕耘播種在這片土地上的拓荒者形象。我覺得這本書必須用心靈閱讀,決不可浮光掠影地瀏覽,因為這部著作撰寫的是「一種人文精神境界,一種靈魂的呼喚,一種正能量的『軟實力』。作品既是這個時代的真實寫照,也是社會主義建設和改革開放的一種縮影。」

乍一看書名,就有一種崢嶸歲月的厚重感。作者李南山為我們揭示了一個時代,在那個時代裏,有他的思考,有他的生活,有喜怒哀樂,有憂患和彷徨,也有憧憬和夢想。他寫出了社會公僕的神聖責任和擔當,寫出了察爾汗鹽湖英雄群像的創業史,寫出了老水利工程師把終身「貢獻給(整治)黃河的偉大事業」那樣的「痴情」,讓人民真切地感悟到那種浸透血脈的家國情懷,那種穿越時空的靈魂的呼喚,那種投身於開發大西北的豪情壯志,那種永不衰敗的對人民事業的赤膽忠心!李南山的筆下,可以說都涉及了(或來源於)一個沸騰的偉大時代。無疑,他的這本書是這個偉大時代的投影。

李南山的報告文學注重塑造青海改革者的形象,具有濃郁的西部地域特色。這一點,在《時代的呼喚》開卷首篇的長篇報告文學《公僕的職責》中就可見一斑。我認為,這篇作品是他反映當代改革生活中傑出領導人的一種積極的探索和嘗試。李南山採用了倒敘的手法,從一個紅艷艷的「三紅」蘋果說起,到柴達木希里溝那棵從銅普山上挖來的野山楊樹;從神話故事中的白岱國王子的出世,到根據同名傳統藏戲改編的《智美更登》舞劇,從而勾勒出時任青海省省長黃靜波的改革者形象。這篇作品提出了一個十分嚴峻的時代命題,即什麼樣的人才是當前新時期中的傑出領導者?並試圖作出詮釋和回答。正如著名報告文學作家黃鋼讀後所言:「從《公僕的職責》中,讀者自己可以看見,可以判斷,這篇報告文學作品所報道的人物,是否符合選舉人推選的標準;特別是,他是否與群眾發生廣泛的聯繫,而且還經常鞏固這種聯繫;是否善於傾聽群眾的呼聲和了解他們的迫切需要;是否具有向群眾學習的決心……」

李南山的報告文學主題鮮明,風格獨特。他首先把所寫的人物置身於億萬年以來風沙迷漫的青海高原,在他的作品中,缺少的是那種夜雨瀟湘的抒情,更多的是貫穿了投身於開發大西北的豪情壯志,以及對人民的忠誠。他擅長觀察矛盾環境中的人物性格和命運,善於運用細節描寫、心理描寫、情景交融等藝術手段刻畫人物的內心世界。如《播種者》主人公程秀山,一個只上了兩年小學的學徒工,抗戰後到延安,在魯藝的窰洞前聆聽過毛澤東的文藝講話。新中國成立後,程秀山到青海擔任文教領導工作,踐行了「俯首甘為孺子牛」的精神。最感動人的一幕是他經受了生離死別的考驗,當時左肺腫瘤已經很大,必須回上海診治,在此以前妻子多次勸說他回故鄉宜興療養,但程秀山甘願留在缺氧的青海,說:「我可以沒有江南,但不能沒有青海。」作者對於生命的詮釋是這樣寫的:「生命?—程秀山從來不曾想過。他一九三八年參加革命工作,戰爭年代,面對敵人,他只曉得衝;和平建設時期,面對工作上的矛盾和困難,他也只曉得奮力向前。其他一切,他全『忽略』了,『生命』兩字,他感到陌生,他茫然不知該怎樣回答。」程秀山在生命彌留之際,回顧自己的成長經歷,值得慰藉的是他的幸福、歡樂、痛苦和夢幻已經深深埋在青海的泥土裏了。

現在,程秀山雖然早已駕鶴西去,但他的靈魂卻存留在青海。誠如《播種者》餘音嫋嫋的尾聲:「程秀山真的走了嗎?沒有。他行走在青海高原上……同志們的耳邊彷彿聽到,在隆隆的炮火聲中,他譜寫的《戰鬥聯唱》歌聲嘹亮……同志們的眼前浮現起他的身影:那結實的身子,傾斜十五度,急匆匆走着碎步,他在播種,耕耘……他不停地走着,走着,漸漸消隱在花草叢中。潔白馬蹄蓮,在春風中搖曳……」這篇催人淚下、扣人心弦的報告文學(由李南山、李蔚、陳宗立三人合作)已化作青鳥飛翔在世界屋脊的長空,生命之歌永遠迴盪。

李南山的《雁落龍羊》是又一篇報告文學的傑作。作品中的老水利工程師溫濟中在被迫退休,被剝奪了工作的權力,發放到更邊遠的地方去落戶時,卻在他自己堆砌的柴門小屋的近旁,找到了另一種慰藉和夢想。因為它離黃河更近了,即使關上柴門松扉,也能隱約聽得見黃河嘩嘩的深情呼喚聲。他承受着錯劃右派的冤屈和無家可歸的孤獨,以黃河為自己的終身情侶,戰勝了「鬼也不來的地方」的種種困難,為龍羊水利工程的建設作出了不可磨滅的貢獻。儘管主人公有悲劇性的遭際,但在李南山的筆下,人物的心境和情愫,甚至他們眼中的自然景物,都與那些一抹頹傷、無望的作品截然不同,充滿着一種自信、樂觀、豁達、昂揚的情調。李南山寫道:「在三門峽,戴着『右派』沉重帽子的溫濟中,肩上扛着超負荷鋼筋氧氣瓶在工地上奔跑;在劉家峽,頂着『摘右派』帽子的老溫,在峽底建築地下廠房,三天三夜不睡覺,澆灌一米高的拱頂混凝土。不管怎樣,他能為黃河的事業出點力,心裏是踏實的,快慰的。」在此以後,李南山信手寫出:「事業是一個金色的夢。每當進入夢境,他總能聽到黃河那洶湧澎湃的濤聲。如今,他要走了,他遠眺見不到的黃河,再也忍不住心中湧起的辛酸,淚水撲簌簌滾了下來。」李南山就是用這樣情深意濃之筆,帶讀者走進了這位老水利工程師對黃河的「痴情」。

李南山出生於江南古鎮南潯,新中國成立後,他回應號召,從繁華的上海報名來到青海,不久調任《大公報》記者,後從事專業創作,以身體力行開拓大西北,幾十年來耕耘播種在青海高原上,特別是進入改革開放的時代更努力追尋青海拓荒者的人物形象,展示青海的時代風貌。據內地《光明日報》資深記者陳宗立回憶,那年他與李南山一起去柴達木盆地採訪,李南山的採訪使他受益匪淺。李南山曾說:「報告文學是採訪的藝術,我們必須深入地採訪,精心地寫作,寫成的作品讀者才會喜歡。」「有生命力的作品是要用生命來寫的。」 掩卷沉思,我衷心祝願李南山晚年繼續行走在文學的路上。