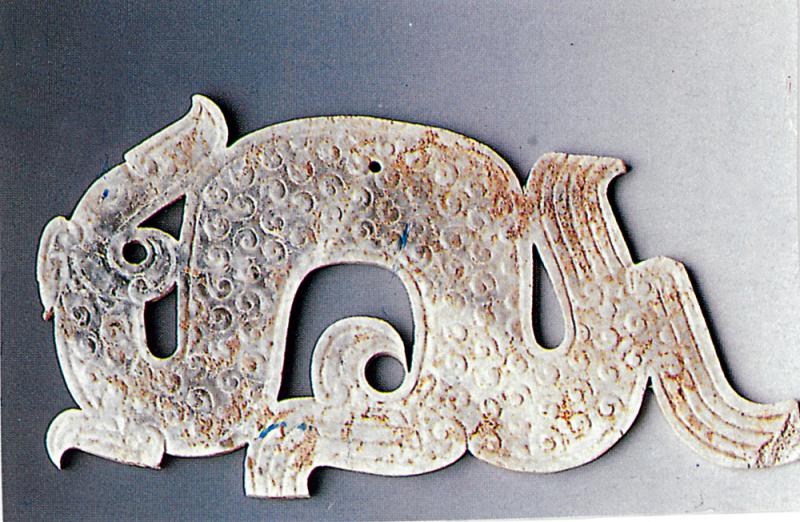

附圖為戰國時代雕琢的碧玉虬龍,身刻穀紋,尾、足與四周有陰刻線條紋,仍沾小量黃泥(出土時留下);因埋地層下甚久,經長期水侵土蝕,產生鈣化成的灰沁。雖然有少許崩缺,但十分珍罕。龍身拱起處,中間穿一小孔,作穿繫佩帶用,應屬板狀體佩飾。

戰國時代玉器特別注重龍的造型,受先民影響甚大。蓋原始社會晚期,流行以鳥獸為部族圖騰。最強大部族的保護神,乃神話中最威猛、能幽能明的龍;且「龍能致雨」,是似天上閃電衍生出來的動物,而雨水不但為農業與畜牧社會必需的泉源,更維持每個人的生命。故以龍為圖騰乃順理成章。戰國時代官民皆視自己為「龍的民族」。其玉器多見弓身(如「S」形),彎成波狀;有些虬龍如雙「S」形,有些甚至似「W」形。那時玉虬龍佩,幾乎均琢成獸頭蛇身,身上無鱗紋,頭上有耳卻無角。我們從考古學中得到證據,證明自漢代至唐代期間,玉龍才逐漸地演化為有角有爪。戰國玉虬龍佩則從沒有發現,而且一反商、周時沿襲的「C」形玉龍式樣,龍身顯著拉長和轉曲,龍口多數上唇長、下唇短,很少例外。