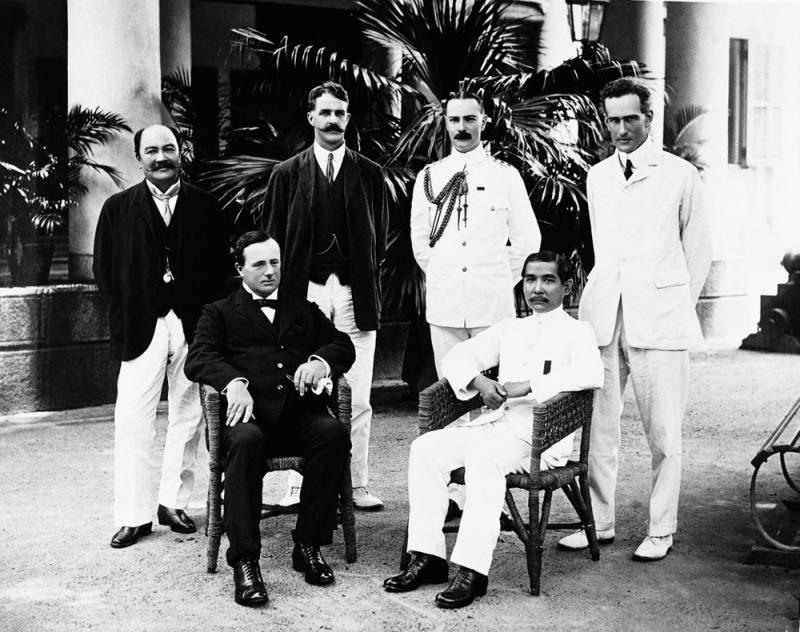

圖:一九一二年五月二十日,孫中山(前右)訪港期間,在總督府與署理港督施勳(前左)進行非官方的私人會談/©香港歷史博物館

自孫中山(一八六六年至一九二五年)於一八九五年十月廣州起義失敗,至一九一二年一月中華民國成立並就任臨時大總統前後共十六年間,他曾九次乘坐客輪途經香港,並以香港作為策劃革命的根據地;然而,孫先生在港英政府的驅逐令下,只曾兩次在香港登岸。港英政府對孫中山頒布的三個驅逐令,每次都處於被動,而且每次在驅逐令期滿與重申之間都有空檔期。雖然這並不代表港英政府縱容孫中山在港逗留,卻可以從一個側面反映當局對革命運動的容忍態度。/香港歷史博物館館長 陳成漢

孫中山於一八九四年十一月二十四日在夏威夷成立興中會,開展反清的革命大業;一八九五年二月十一日返達香港,十日後成立香港興中會總會,以中環士丹頓街十三號的「乾亨行」作掩護籌劃起義。原訂於十月二十六日重陽節在廣州起義流產後,孫中山輾轉來到香港,乘「廣島丸」(Hiroshima Maru)前往橫濱,繼而再乘「北京城號」(City of Peking)於十二月六日抵達夏威夷(見圖一)。

第一個驅逐令

港英政府在廣州首義後並沒有對革命黨人趕盡殺絕,並根據一八八九年通過的法例,聲明中國政治犯不在引渡之列,斷然拒絕了兩廣總督譚鍾麟引渡孫中山的要求。及至一八九六年三月,粵、港兩地相繼流傳革命黨再次起義的消息,英國駐廣州領事更收到情報,指身處夏威夷的孫中山正四處籌募革命經費,即將返粵起義。

面對流言四起,兩廣總督立即向港英政府施壓,要求捉拿潛伏在港的革命黨人。雖然港英政府再次拒絕清廷的要求,但面對孫中山可能歸國策劃起義的風險,當局不得不作出相應的行動,由時任香港總督羅便臣爵士(Sir William Robinson)會同議政局(今行政會議)於一八九六年三月四日對孫中山頒下首個為期五年的驅逐令,理由是「孫中山危害殖民地的和平與秩序」(見圖二),惟當時孫中山已身在夏威夷。

港英政府對孫中山頒布的驅逐令是在不違反英國國際法的大前提下,回應清政府引渡孫中山的要求。根據國際法的基本原則,英國不會引渡政治犯到其他國家。驅逐孫中山出境,既可免除外交上的麻煩,亦杜絕香港成為顛覆清廷的革命基地,以免對殖民地政府帶來政治衝擊。由此可見,港英政府對孫中山發出驅逐令,是在外交和政治考量下的折中辦法。

第二個驅逐令

在首個驅逐令生效期間,孫中山一直遵循香港法例,兩次乘船途經香港時均沒有登岸,只是利用船隻泊岸的短暫空檔,與革命黨人在船上會面或籌劃革命。首個驅逐令於一九○一年三月三日屆滿,然而港英政府沒有即時重申禁令,讓孫中山可利用驅逐令屆滿且未及重申的「真空期」,於一九○二年一月由橫濱前往香港,與革命同志會面,並處理上一年楊衢雲遇刺的善後問題。

一九○二年一月二十八日,孫中山乘日輪「八幡丸」(Yawata Maru)抵港(見圖三),與同伴暫時居於士丹利街二十四號《中國日報》報館樓上。然而,隨着孫中山的行蹤被傳媒披露,港英政府採取了相應行動。時任署理香港總督陸軍少將加士居爵士(Major-General Sir William Julius Gascoigne)會同議政局於一九○二年一月三十日(即孫中山訪港的第三天),對孫中山頒下第二個為期五年的驅逐令,還派出英籍警長勸喻孫中山離境。根據法例,港英政府有權在驅逐令生效後拘禁孫中山,所以孫先生決定盡快離港,在二月四日乘英輪「庫柏蒂克號」(Coptic)返回日本。第二個驅逐令的有效期至一九○七年一月二十九日,其間孫中山曾乘船途經香港三次,均沒有登岸。

第三個驅逐令

孫中山於一九○五年在日本成立中國同盟會,並於一九○七年三月起以法屬印度支那(今越南)為革命基地,多次在華南邊陲起義。一九○七年五月底,孫中山派同盟成員許雪湫等人於潮州策動黃岡起義;六月二日,鄧子瑜等革命黨人奉孫中山之命,於惠州七女湖策動起義,以響應黃岡義舉。上述兩次武裝起義均告失敗,鄧子瑜經香港逃亡南洋。

在第二次驅逐令的限期屆滿(一九○七年一月二十九日)後,港英政府也沒有即時重申禁令。孫中山乘坐德國輪船「比連思士亞孺士號」(Prinzess Alice)於一九○七年三月四日從日本經香港前往法屬印度支那,在當地設立革命機關。該船於三月十三日至十四日停泊香港,然而孫中山沒有登岸。及後黃岡和七女湖起義相繼爆發,清政府便在六月十二日聯絡港英政府,要求後者協助緝拿和引渡潛逃香港的革命黨人鄧子瑜(見圖四)。港英政府雖予以拒絕,但仍擔心革命黨人以香港為基地,遂於五、六月間派警察在港四處搜尋孫中山的下落。

由於孫中山途經香港時沒有登岸,並且早於三月十八日抵達法屬印度支那,港英政府當然一無所獲。其後港英政府於六月十七日回覆清廷,表示已對孫中山和鄧子瑜發出為期五年的驅逐令。這個驅逐令由署理港督梅含理爵士(Sir Francis Henry May)會同議政局於六月十一日通過生效。

第三個驅逐令的有效期至一九一二年六月十日,然而一九一一年十月十日爆發的辛亥革命為中國帶來巨變。當時孫中山正在美國丹佛市,前往美國各埠籌募革命經費。當他得知革命的消息後,便於十一月轉赴英、法兩國進行外交活動,同月二十四日啟程回國。孫中山在十一月十日晚抵達英國倫敦,原打算與英國外交大臣格雷爵士(Sir Edward Grey)會面,但沒有成果。孫中山遂透過英國維克斯兵工廠總經理道生爵士(Sir Trevor Dawson)作中介人,把附有孫中山和其軍事顧問荷馬李簽名的外交計劃轉交英國外交部。格雷雖然始終沒有會見孫中山,卻允許孫先生在港英政府驅逐令仍然生效的情況下,「路經」英國在遠東的殖民地返國。一九一一年十二月二十一日,孫中山乘「地雲夏號」(Devanha)抵港(見圖五),於上環三角碼頭登岸,並在蘭室會所與粵港商人會面。

孫中山於一九一二年一月一日在南京就任中華民國臨時大總統,至四月一日正式解除職務。在第三次驅逐令屆滿(即一九一二年六月十日)前,孫先生亦曾在港登岸,在五月二十日中午於港督府與署理港督施勳(Claud Severn)進行非官方的私人會談,並與施勳、署任輔政司金文泰(Cecil Clementi)及定例局議員何啟等人合照(見圖六)。

「孫中山一百五十周年誕辰紀念系列」之二,圖片由香港歷史博物館提供