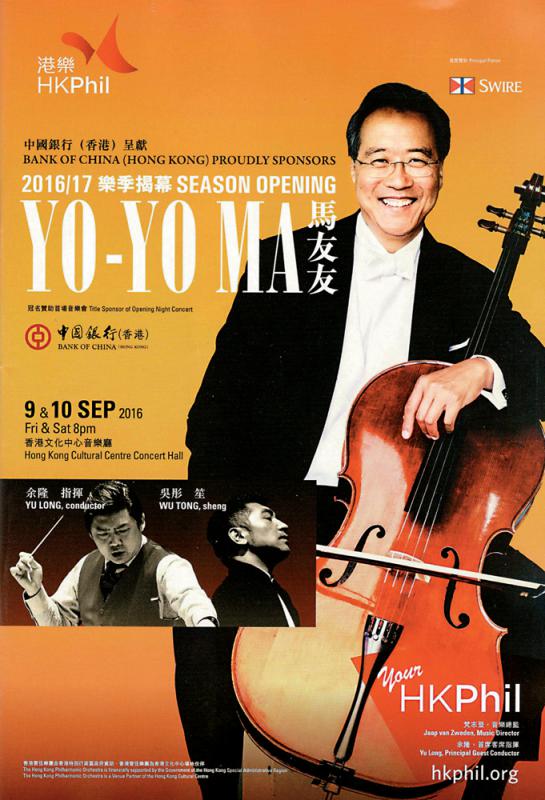

圖:香港管弦樂團新樂季開幕音樂會場刊封面

從文宣重點、海報、單張,甚至場刊封面,笑容燦爛的馬友友幾乎填塞着整個篇幅,指揮余隆與和他合作演奏笙的吳彤,兩人的照片相加篇幅仍不及他的四分之一,可以見出香港管弦樂團這兩場樂季揭幕音樂會,最高票價高達一千九百八十港元,用以吸引樂迷進場的便是在國際樂壇上被視為天之驕子的馬友友。\周凡夫

以馬友友為中心的設計

確實,這兩場安排在音響算不上理想的香港文化中心音樂廳音樂會,早已一票難求,曲目編排亦明顯以馬友友為中心來設計,一般在上半場出台的獨奏家改到下半場,讓馬友友作壓軸表演;原於下半場的交響曲便改在上半場作開場曲,那自然不宜選用過於「重分量」的作品了,當晚選來比才生前並未有機會欣賞得到的C大調交響曲,確是適當不過。這是比才十七歲時所寫的首部管弦樂曲,雙管編制,遵循着古典樂派,採用四個樂章寫成,當晚雖然用了多達六十人的弦樂組,畢竟是樂季首演,以「全家福」出場是正路安排,但演奏起來便少了點輕盈,節奏亦偏慢,不過半小時內亦已奏完。

C大調交響曲各個樂章的主題都富有旋律性,基本都是活潑歡樂的情調,最重要的是終章帶上熱鬧的氣氛結束,將音樂會的氣氛帶起,為下半場主角馬友友登場熱場便可以了,樂曲無甚「內容」並不重要,當然,當晚余隆如能採用較快的速度,相信歡快熱鬧的氣氛會更好。

「港樂」翻奏「廣交」招牌曲

但無論如何,具有偶像般地位與明星般魅力的馬友友在中休後出場,即時迎來熱烈的掌聲。馬友友與樂團回應的卻是德伏扎克的《寂靜森林》,獨奏大提琴以無比輕柔的旋律展開一段富有浪漫氣息的感情之旅,樂隊隨着小提琴不斷加添樂器,音色厚度逐漸增加,但始終保持着「寂靜」的氣氛,作為主角的大提琴,儘管亦有展示強烈感情的高潮段落,但為時短暫且很節制,帶點壓抑,余隆對樂團音量與獨奏大提琴的輕柔力度則取得很好的平衡。

作為音樂會「主菜」的《度》是在香港首演,趙季平之子趙麟的作品。其實該曲早於二○一三年十一月三日便由馬友友與吳彤在上海音樂節世界首演,三天後再在廣州首演,執棒的亦是余隆和他擔任音樂總監的上海交響樂團及廣州交響樂團;相隔未及一年的二○一四年九月三日,廣州交響樂團更用作為樂季揭幕節目,由林大葉指揮,但擔任獨奏的卻是大提琴家秦立巍和當年仍在香港中樂團擔任笙首席的鄭德惠,及後「原班人馬」由「廣交」帶到澳洲去巡演,去年八月「廣交」轄下的廣州青年交響樂團再由景煥將該曲帶到柏林去,這便恍如已是「廣交」的「招牌曲目」,對余隆而言,這亦是「駕輕就熟」的樂曲了。

筆者當日聽過廣州首演,事隔幾近兩年後再聽香港首演,當日的印象仍很清晰;當日兩位獨奏家首次演奏這首新曲,雖然奏來略嫌拘謹,整體仍很有畫面效果;這次聽馬友友與吳彤的演奏,則放得較「開」,奏得較為揮灑。至於樂隊與獨奏的平衡效果,廣州首演時很有層次感,當晚在香港文化中心聽來,整體的層次感便不及星海音樂廳的清晰,加上當晚所坐座位,位於堂座偏左邊,剛於樓座覆蓋之下,大提琴與低音大提琴的弦樂低音顯得較弱,有時甚至只見弓動而不聞聲。

無論如何,趙麟這部以唐玄奘取西經故事,從其著作《大唐西域記》獲得靈感,以寫景描情方式將其心路歷程的三個階段寫成三個樂章《相》(苦難)、《喜》(徬徨),和《悟》(歸於平靜),作一氣呵成演出,既活用了敲擊樂器和豎琴的鏗鏘單音,結合着弦樂及穿插其間的管樂音響,營造出鮮明的畫面感,兩件獨奏樂器分別展示了人的內在精神和人的神聖一面,突出了大提琴人聲的深厚情感,和笙管簧片顫音的玄妙空靈感覺。

各樂章均以獨奏片段相隔。全曲末段的結束處理很有神來之筆的畫面效果。以突然煞停的樂隊合奏強烈和弦,在一片靜止中接上獨奏大提琴富有情感的柔美旋律,繼而伴隨着清脆的豎琴單音,還有恍如水聲的敲擊樂音響,從玄妙之境中漸漸結合弦樂器,掀起強烈,但內斂的張力感;彷彿永不會停止的豎琴單音,便與兩件獨奏樂器將這種張力的緊張度持續着,大有風雨欲來,高潮將現的壓抑……樂隊突然全奏出一下強大的和弦,便進入無比平靜,由兩件獨奏樂器主導着的尾聲,將觀眾帶入一個寧靜的境界下結束。

全曲雖然只有二十五分鐘左右,其中包含着的內容和情感亦不難掌握,穿插其中有不少帶有戲劇性的音響段落,亦很有想像力,不過,全曲內容並沒有強調其中的矛盾與衝突,尤其是擔任獨奏的是被視作偶像的馬友友,大家可能更關注的是他的琴音音色和他的面部表情,兩者之間帶來的聯想,那必然會是一種帶有光彩魅力的共鳴,這種共鳴帶來的是情緒上的刺激,當最後一個平靜的音符消失,這種激素便轉化為無比熱烈的掌聲。

馬友友奏四曲40分鐘

余隆與兩位獨奏家兩度返場謝幕後,在他指揮下,兩人與樂隊加奏了同樣由趙麟所寫的一首短曲,長約三分鐘,象徵酒器的《樽》,由獨奏大提琴與笙開始,接着弦樂以無比輕聲的力度加入,且多以撥弦來烘托,那是一首描寫「微醉」感覺的輕巧精緻的小品,但看來視馬友友為偶像的樂迷興致仍然高漲,仍有期待。

馬友友兩度返場,掌聲並無停下之意,最後,余隆再揮動指揮棒,聯同樂隊和馬友友呼應《寂寞森林》,加奏一曲,同樣是德伏扎克的作品,改編自他所寫的代表性歌劇《水仙女》中的著名詠嘆調〈月亮頌〉,歌唱性的旋律在大提琴獨奏下成為無詞之歌,豎琴再度發揮烘托的特別效果,富有張力感的線條,傳達出飽滿的感情,論分量,長度(約七分鐘)和動人程度,都遠超《寂寞森林》,也就是說,這個晚上,馬友友演奏了四首樂曲,全長約四十分鐘,全是充滿柔美之情,抒心之美的音樂,而且馬友友大部分時間都散發着親和光采。最後,起立鼓掌的樂迷從幾位開始,慢慢增多直至環顧場內,矚目所見盡是Standing Ovation的樂迷,樂團首席王敬才起身離場,結束這場馬友友光采掩去了一切的音樂會。 (香港管弦樂團供圖)