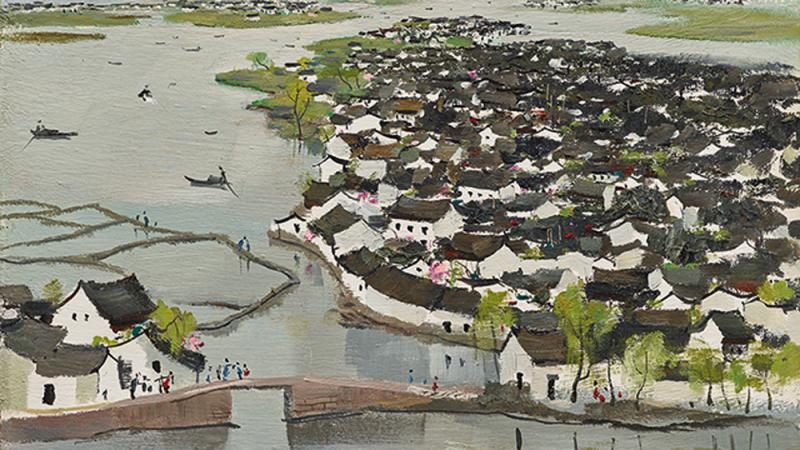

圖:吳冠中畫作《魯迅故鄉》\作者供圖

最近在讀吳冠中的文集《永無坦途》,書中那篇《鄉情依然》提到他在魯迅故鄉紹興作畫的經歷。

上世紀六十年代,吳冠中多次去到紹興,一則因為他從小喜歡魯迅的作品,甚至曾立志要成為像魯迅那樣的文學家,二來因為魯迅故鄉紹興的小橋、流水與人家,令他想及自己的故鄉宜興。宜興在江蘇,也是出了名的雨水多,細雨朦朧,溫煦親昵。

吳冠中第一次到紹興的時候,住在魯迅舊時的房子裏,還曾去到安橋頭、皇甫莊和社戲戲台等魯迅少時生活及玩耍的地方,回想作家在《故鄉》和《社戲》等作品中寫下的記憶中的人事風景,因景生情,創作出《魯迅故鄉》這一系列畫作。

幾天前,我在香港某個拍賣會的預展現場,見到吳冠中的《魯迅故鄉》,那是一幅創作於一九七七年的油畫作品,畫幅不大,長約六十厘米,寬約半米。畫作採俯視視角,畫中有橋、有水、有田、有舟,還有夾在白屋黑瓦中的綠蔭點點,視野開闊,生意盎然。

吳冠中在自述中,曾提到俯瞰作畫的妙處:「從山頭俯視紹興城,黑、白、灰色塊,構成動人的斑駁繪畫感。」江南多平地,若身處水邊或街巷中,可描繪細部,卻難以觀照整體。畫家登高,登上紹興東湖附近的箬簣山,便將這一方綠水人家繞的景致完全呈現出來了。

該畫創作的時間,距吳冠中首次到訪紹興,已過去十數年。「文革」期間,吳冠中被下放至河北農村,從事繁重體力勞動,還時常被人嘲笑。即便遭遇命運轉折,他也不願放下畫畫的本業:沒有畫架,就借來農人家的糞筐;沒有畫板,就用刷上膠的黑板代替。好不容易等到「文革」結束,他重又回到江南故地,再見娟秀山水,怎能不由衷生出依戀與歡喜之情?

於是,我們在這幅《魯迅故鄉》中,見到明快且生動的景象。我十分喜歡吳冠中以色塊來描摹江南水鄉景致的筆法。中國畫講究線條,西洋油畫更注重色塊塗擦。這幅畫中,吳冠中以幾何色塊堆疊拼貼的方法描摹風景,顯然受到歐美抽象藝術的影響。另外,中國畫的「留白」,時常予人幽遠且意味深長之感。《魯迅故鄉》的房舍集中在右側,左側水面大幅留白,只見零星幾葉小舟,愈發顯得畫幅錯落有致,又不失熱鬧豐盈的俗世情味。

畫家以油畫為媒,卻寫出水墨氤氳的氣質,採用留白和深遠等中國傳統作畫技法,卻也不忘將色塊與幾何拼貼等抽象藝術語彙添加其中,可見當時的吳冠中,已能相當靈活自在地促成東、西方繪畫技法與意境的對話了。

吳冠中對於故鄉的思念是綿延一生的,雖說他曾不只一次重回故地,但思念總不會消失,因他從來都不是單單懷念那些山水,而是想念當年身處這山水中的自己與家人。

俄羅斯畫家夏卡爾(Marc Chagall)與吳冠中境遇相仿,他一生經歷流離輾轉,創作那些色彩豐盈若夢幻般的畫作時,靈感來源正是他早年生活的偏遠村落。

與生長在溫潤水鄉的吳冠中不同,夏卡爾出生的俄羅斯邊境村落,幾乎可以用「貧瘠」來形容。那是一個猶太人聚集的村落,名為利奧茲諾,現位於白俄羅斯境內,與莫斯科緯度相仿,冬天極寒。即便是那樣貧窮寒冷的地方,仍不時出現在夏卡爾那些色彩豐盈的作品中,比如《我與村落》及《我的故鄉》等。

在創作於一九一一年的《我與村落》中,夏卡爾將立體主義和超現實主義等風格結合起來,呈現出一個夢境般的場景:偌大的馬頭及人的側臉突出在畫幅前景中,畫幅背景處有荷鋤的農人,有火柴盒般嬌小的教堂,還有身體倒轉過來的女子。牛馬等動物、流浪小提琴手以及田間勞作的男女,都是夏卡爾畫作中的常見意象,也是百多年前猶太人村落的慣常景象。這些人事風景,絕不是憑空想像出來的,是畫家童年時期日日眼見的,一直停留在他的記憶裏。後來,即便他離鄉,去巴黎,又去美國,受不同流派及風格影響,卻絕少以城市景致為母題作畫,而是近乎固執地、以半夢半醒或半真半假的筆法描摹童年。一九七三年,八十六歲高齡的畫家在一場畫展的開幕式上說:「我的心一直與我的故鄉同在。」

與吳冠中不同的是,夏卡爾離鄉後,終其一生再未還鄉。他描摹故鄉,從來都是從記憶中撿拾靈感,也從來不曾體嘗過「近鄉情怯」的複雜心境吧。