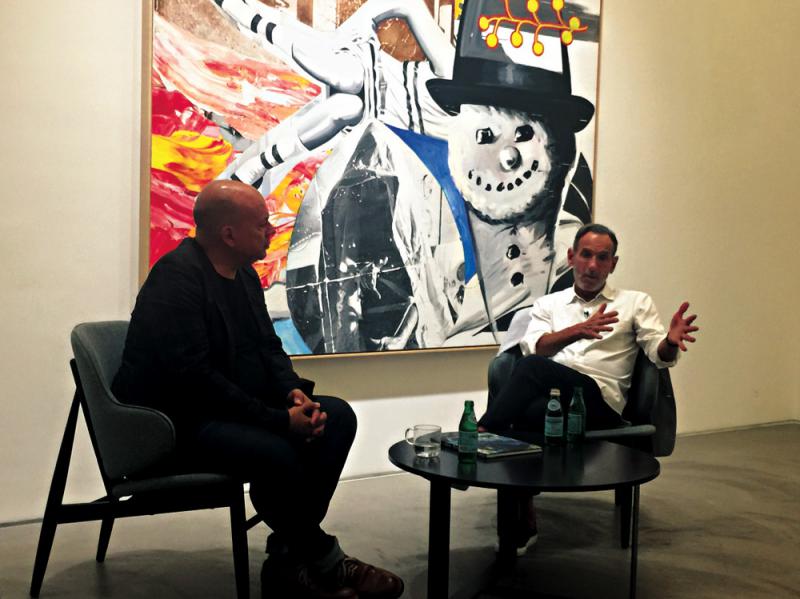

圖:九月七日藝術家座談現場(左起:達拉斯當代藝術博物館館長Peter Doroshenko、大衛.薩利)\大公報記者周婉京攝

立木畫廊(Lehmann Maupin)現正於中環畢打行畫廊內舉辦美國藝術家大衛.薩利(David Salle)的首次香港個展。大衛.薩利是一九八○年代後現代感性理念繪畫(Postmodern Sensibility)的奠基人之一,他的作品多運用廣告、設計、流行文化的產物,將圖像抽離出其原本意義,給予觀眾最直接的視覺感受。

順其自然 從未刻意

一九五二年,大衛.薩利在美國諾曼俄克拉何馬州出生,分別在一九七三年、一九七五年於洛杉機加州藝術學院取得藝術學士與藝術碩士學位。其間,概念藝術家約翰.巴爾代薩里(John Baldessari)曾任其老師。一九七五年,二十二歲的大衛.薩利移居紐約,開始了他職業畫家的生涯。初來乍到,紐約生活並不符預期,大衛.薩利曾在一九七六年宣布破產,並曾經改行做廚師、老師及為成人雜誌繪製插圖謀生。

大衛.薩利在本報記者專訪中表示,他從未刻意搜集、積攢創作素材,許多事情都是順其自然發生的,「你在二十五年前播下的種子,它自己會在適當的時機冒出來。」例如新作《Buick-Town》與《Smoke Kools》中均以攝影打印技術表現了一個穿帽衫的男子形象。這形象的原型是意大利裔演員Massimo Audiello,而大衛.薩利約在二十五年前拍下了這組相片。

拍攝的瞬間,演員Massimo Audiello正在即興表演;繪畫的瞬間,大衛.薩利亦在即興創作。一九九三年起,藝術家持續在進行此類以廣告拼貼為背景的即興表演式繪畫作品。即興(spontaneity)並非單純指向臨時創作,大衛.薩利認為這是一種創作方法,是一種能夠支撐他即興揮毫的結構。在此結構中,所有圖像都是平等的,它們都處在一個現在時態。

作品圖像 植根記憶

即興並不等同於隨意,組成大衛.薩利作品重要部分的圖像常常是植根於其成長記憶中的。展場中有一幅《Shelter》,描繪的正是冷戰時期美國廣泛興建的核避難所(bomb shelter),這些避難所是為了預防古巴導彈危機帶來的核災難,而大衛.薩利的童年正是與這些圖片「相伴左右」,他表示這是一九五○年代的美國人再熟悉不過的東西,「流行雜誌將這些核避難所粉飾得十分漂亮,卻始終不能掩蓋人們內心對核爆炸的恐懼。在即將到來的世界末日前,人們仍要努力扮演享受生活的狀態,這些圖像讓我印象深刻。」

實際上,後現代感性理念起到的作用正是在於打破圖像與意義之間的隔閡,從而促進各種藝術形式(包括表演、文學、音樂、視覺藝術、媒體)的交流。在九月七日舉辦的藝術家座談上,大衛.薩利坦言他探討的是感覺與思考的關係。雖然許多哲學家已認為兩者區別越來越小,但從藝術家的視角引發出來的感覺和思考向來是不同的。他以自己為例解釋道:「我年輕的時候,曾一度對表達、概念、目的、主旨這一類的詞彙深感興趣,但我現在更喜歡繪畫能帶給人的第一層感覺,換言之,只是感覺而已。」

大衛.薩利個展由即日起展至十一月十二日。詳情查詢可瀏覽立木畫廊官方網址:http://www.lehmannmaupin.com/exhibitions/2016-09-08_david-salle。