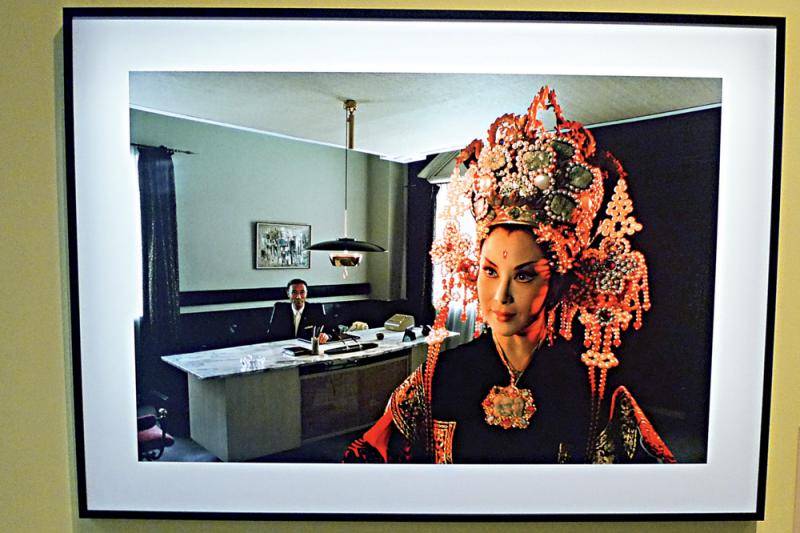

圖:布瑞克作品《李麗華(飾武則天)與電影監製邵逸夫 中國香港》(一九六三年)

【大公報訊】記者郭雨南報道:為慶祝亞洲協會成立六十周年,亞洲協會香港中心舉辦的「影.亞洲」攝影展覽昨日於該中心麥禮賢夫人藝術館舉行傳媒導賞,展出攝影大師布萊恩.布瑞克(1927-1988年,生於新西蘭)及史蒂夫.麥凱瑞(1950年,生於美國)逾九十件在亞洲拍攝的作品,給大家一同回看亞洲六十年,感受攝影師的所思所想。

拍攝季風 詮釋人象

展覽主題「影.亞洲」中的「影」字語帶雙關,既指「攝影」,也指「意念中的影像」。展覽分為四個展廳,第一個展廳中的作品展現了布萊恩.布瑞克和史蒂夫.麥凱瑞對拍攝季風氣候的熱忱。布瑞克的鏡頭瞄準印度,麥凱瑞則同時關注孟加拉和菲律賓。麥凱瑞說:「我捕捉季風時的經歷改變了我整個人;地球上半數人受這季風的到來影響。這是真實,而且一直會伴隨我。」季風主要發生於亞洲,雖然破壞力強,但不是全無益處,其中布萊恩.布瑞克的作品《「季風女孩」 印度》就曾於一九六一年成為《生活》雜誌的封面,描繪了女孩在看到下雨時的欣喜,表達當時印度人民的感受。

第二展廳展示了兩位攝影師在中國及阿富汗拍攝的作品,《「阿富汗女孩」Sharbat Gula 巴基斯坦白沙瓦附近的納席巴難民營》最吸引人的莫過於女孩的清澈目光,她的臉用紅色的圍巾披着,她銳利的海綠色的眼睛直直地盯着照相機,這是麥凱瑞的成名之作,並成為《國家地理雜誌》的封面。

第三展廳分別展出布瑞克聚焦日本的作品,以及麥凱瑞在緬甸的相片。布瑞克作品《電影男主角三船敏郎影像前的黑澤明導演 日本東京》(1963)拍攝了黑澤明站在海報之前,他平靜的表情與海報上的三船敏郎的激烈表情形成強烈的對比,具有戲劇性。

構圖細緻 色彩強烈

麥凱瑞的作品色彩飽滿,時間和地點都有其獨特之處,尤其是他於緬甸拍攝的作品《大金石下禱告的僧侶 緬甸》(1994),在這系列的相片中可以看到許多與僧侶相關的內容,洋溢着東方風情。

第四展廳拋開區域的局限,探索兩位攝影師在捕捉影像過程中的焦點。麥凱瑞善於與拍攝對象交流,作品多為肖像照,且原色鮮明,構圖細緻,如作品《男孩慶祝象神節 印度孟買》(1996)就是其一,印度八至九月期間會舉辦象神節,這段時間民眾會將花卉染料塗在臉上,到處是絢爛強烈的色彩,相片中男孩兒臉塗紅色染料,背靠松綠色牆身,色彩強烈。

除了四個展廳的作品,偏廳展出了兩位攝影師取材自香港的作品,描繪香港所反映出的多元文化,展示香港舊時面貌。

展覽將於九月十日展至二○一七年一月七日,地點為香港金鐘正義道9號亞洲協會香港中心麥禮賢夫人藝術館,查詢詳情可瀏覽:www.asiasociety.org/hong-kong。