宋代五大名窰之一的鈞窰,釉色及形態變化萬千;「窰變」使釉流淌,絢爛多姿;除了「茄皮紫」、「硃砂紅」(鈞紅)和「月白風清」等外,「葱翠青」猶如雨過天青,尤惹人喜愛。

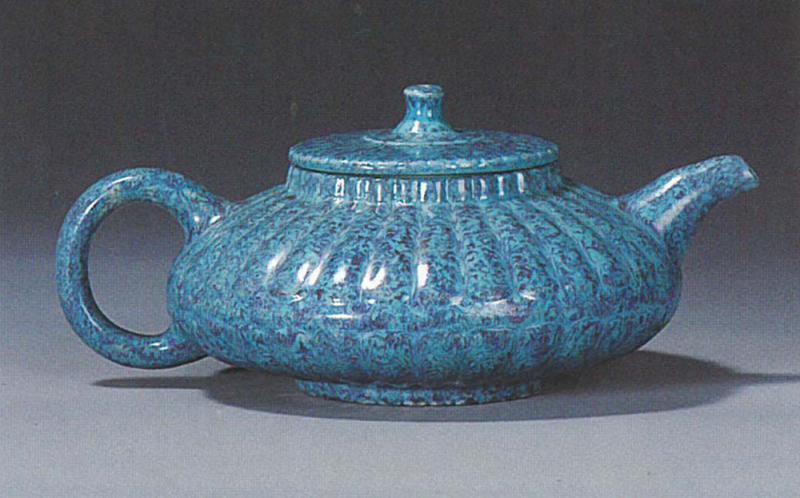

清代雍正至乾隆年間,宮廷特別派專人在江西景德鎮仿鈞釉器,先用高溫爐燒成澀胎,而釉色要用低溫爐第二次燒成。由於乃爐中所燒,世稱「爐鈞」或「爐均」。據雍正《河南通志》指出:「禹州瓷器,出神山。」《陶錄》稱:「均窰,亦宋初所燒,出鈞台。鈞台宋亦稱鈞州,即今河南之禹州也。」《唐氏肆考》明言:「禹州昔號鈞台;均合書鈞,今通作均,沿寫已久。」故「鈞釉」可寫作「均釉」;而雍正「爐鈞」,亦稱「爐均」,但並非在河南禹州燒製,卻於「瓷都」景德鎮專仿,乃仿宋代鈞窰之「窰變」色釉。基本釉色為各種濃淡不一的藍色乳光釉,形成十分美麗獨特的肌理。較深者稱「天藍」,較淡者稱「天青」,更淡者叫「月白」。現代收藏家最喜愛製作技巧甚高的「天藍」。像附圖,就是雍正時期於景德鎮精製的天藍色「爐鈞」(「爐均」)扁壺,釉色滋潤瑩明,通體小斑點(爐燒時自然流淌而成)如漫天花雨;其吸引人處不亞於宋鈞釉器;現今價值不菲。