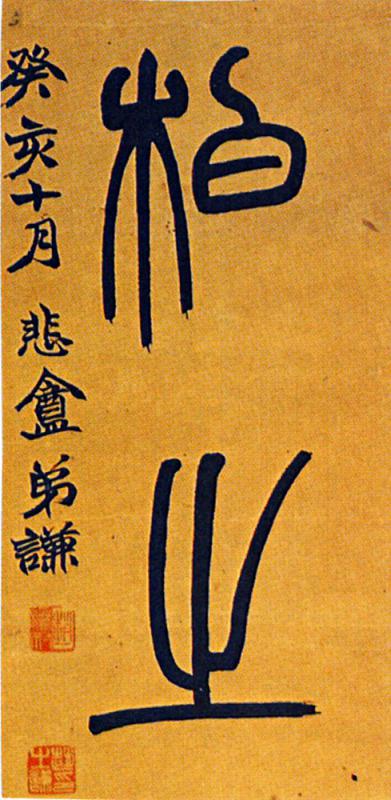

附圖為晚清才子趙之謙篆書,原為一副對聯中的兩個字,書於金箋上;下款署「悲庵」,乃其別號。雖然區區二字,但可窺見其篆體獨備一格,與前朝精於篆法諸名家不同。

趙之謙以造像法入篆,與鄧石如以隸入篆迥異,可說擺脫了初期受鄧的影響。細觀之下,當可察覺他起筆均以方筆入,收筆卻微按而出鋒,其間氣機流宕。鄧石如的篆書,取法李斯和李陽冰,兼採漢碑而集篆書之大成,字體如隸筆寬博,氣勢磅礴。趙之謙的篆書使人感到奇肆遒勁,字裏好像處處有個「我」字在。胡澍指趙之謙「回溯蹤恣,惟變所適,要皆自具面目,絕去依傍」。悲庵的篆書與篆刻,同樣能脫去前人窠臼,自爾成局。

清代文士篆書,主要受晚明趙宦光影響,偏重情趣與變化,不再像秦朝以降粗細一律的「玉箸篆」模式;寫篆書時,用筆融入楷、隸、草等書體提按起收的筆意,線條粗細變化較多。趙之謙更能超越清初至中葉期間小篆之「巧」,起筆收筆留放自如,不但增添情趣,疏密有致,具節奏感,而且結字與開合,益富韻味。

坊間屢見一些仿作贋品,摹寫趙之謙篆書,俱不懂揣摩其筆法、筆意,更缺情趣與內蘊。