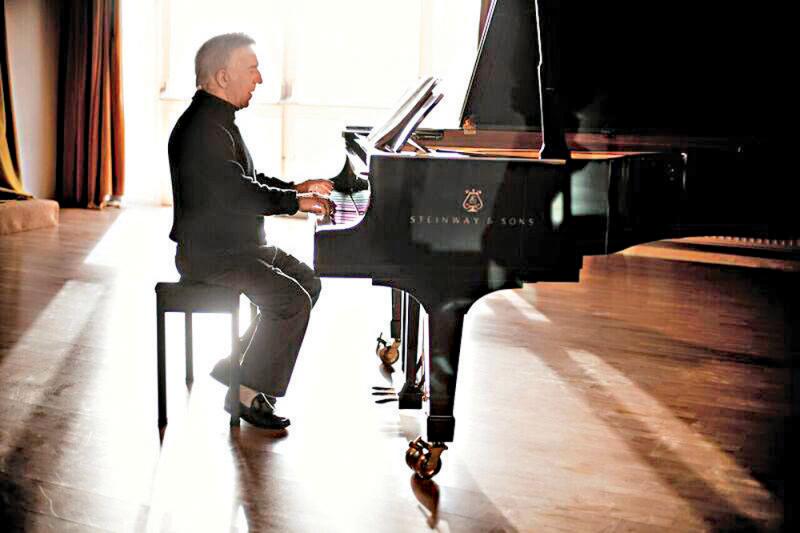

圖:阿殊堅納西指揮香港管弦樂團演奏

香港管弦樂團為2015-16樂季閉幕音樂會請來樂團的老朋友、俄羅斯鋼琴家兼指揮家阿殊堅納西,指揮樂團及烏茲別克斯坦青年鋼琴家阿貝都萊默(Behzod Abduraimov)演出普羅哥菲夫《第三鋼琴協奏曲》。/李 夢

上半場開篇軟綿綿

演出當天,鋼琴家與指揮都與俄羅斯浪漫主義音樂頗為親近:阿貝都萊默的第一張協奏曲專輯中收錄了普羅哥菲夫和柴可夫斯基的鋼琴協奏曲;阿殊堅納西更不必說,雖說去國已久,對於俄羅斯音樂風格與情緒的拿捏從不會讓人失望。兩人上半場合作演出的這首三樂章鋼協,不論節奏抑或情緒的鋪排,都稱得上中規中矩。只是,我所期待的更具爆發力、更任性的普羅哥菲夫,卻沒有見到。

在高潮迭起的第一樂章中,樂團顯得有些溫吞,情緒的拉扯不夠強烈,強音與弱音的對比也不夠鮮明。鋼琴家本該是鋒芒畢露的,卻有些小心翼翼,和弦不夠生猛,在手指快速跑動的段落中,有幾處樂音幾乎被樂團淹沒。值得一提的是,單簧管數次奏出頗有些民族風味的主題句,繾綣的,不急不緩,情緒堆疊恰到好處,是首樂章的一處亮點。

第二及第三樂章同樣是猛烈與紓緩兩種情緒交織並行:第二樂章開篇處靈巧且生機勃勃的敘事,被忽如其來的、快且強的音階打散;第三樂章中大量出現的不和諧音,以及其間穿插遊走的長線條優美樂句,對於獨奏家以及樂團的靈活應變能力都是不小的考驗。我常常覺得普羅哥菲夫這首鋼琴協奏曲聽起來有些瘋癲,太過不循常理,演奏者唯有將一切規則與程式拋開,才能找到旋律中十足刺激且叛逆的生命力。幸好,演奏者將第一及第二樂章中積攢的能量,在第三樂章集中爆發出來,多少彌補了力道有些綿軟的開篇,也令到整首曲聽起來循序漸進,層層堆疊直至輝煌的高處。

下半場過於情緒化

其實,將普羅哥菲夫和艾爾加的作品放在同一場音樂會中的做法,多少有些冒險,因為這兩位作曲家雖同樣屬於浪漫主義時期,其作品風格與氣質卻大相徑庭。如果說上半場俄羅斯作曲家的鋼琴協奏曲像是奔放愛自由的不羈少年,那麼下半場英國作曲家艾爾加的《第一交響曲》則儼然一位穩重長者,或派頭十足的英倫紳士。

阿殊堅納西對艾爾加的兩部交響曲都很熟悉,曾與他擔任音樂總監多年的悉尼交響樂團合作灌錄唱片。但我聽過他的錄音以及此番現場演出之後,對於這位俄羅斯指揮家詮釋艾爾加作品的方法,並不十分欣賞。在我看來,阿殊堅納西過分強調艾爾加作品中厚重且博大的一面,卻忽略了那些精緻靈動的段落,以致首樂章以及最末樂章聽起來略顯滯重,對於這位英國作曲家作品中生機勃勃的歡愉氣質則着墨較少。

在我看來,演奏或欣賞艾爾加這首《第一交響曲》,或許可以十九及二十世紀在英國盛行的實用主義哲學思潮為參考。實用主義者從來不是誇誇其談的性格,他們很踏實,較少驚慌,絕不焦慮。這樣的性格特徵落實在艾爾加的《第一交響曲》中,則令到那些旋律聽起來總是昂揚的、健康的,且緊貼地面。艾爾加並不具備華格納那樣替全人類代言的野心,也不是普羅哥菲夫式的革命者,他只想講英國的故事,以英國人的方式。這也在某種程度上注定了艾爾加的音樂不會過分推崇高低起落及大開大合,總是以相對克制的、一板一眼的樣貌示人。可惜的是,阿殊堅納西與香港管弦樂團在當晚的演出中過分突出了艾爾加作品的「大」,以至於旋律聽上去過於情緒化,少了些克制的美感。

總而言之,若上半場的普羅哥菲夫協奏曲能更張揚些,下半場的艾爾加交響曲再克制些,那這場樂季閉幕音樂會就堪稱完美了。