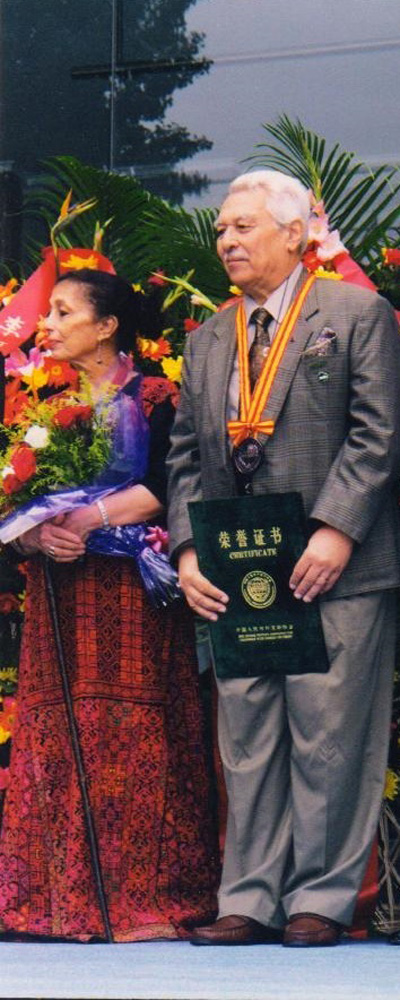

圖:黑白夫婦二○○二年獲中國人民對外友好協會授予「人民友好使者」稱號\作者供圖

今年五月三十日是中國同埃及建交六十周年。埃及是同中國最早建交的非洲國家,是中國走向非洲的第一站,值得點讚。我曾在埃及工作三年,結交不少當地朋友,他們對中國熱誠友好,也值得點讚。其中,最令人難忘的是中埃建交後首批來中國留學的黑白夫婦。

黑白和夫人圖瑪德是同學,一九五三年開羅藝術大學繪畫系畢業,對中國畫的傳統技法心儀神往。事有湊巧,一九五六年兩國建交不久,埃及向中國派遣留學生,他們倆同時報名,雙雙中選。到北京後,他們先是在北京大學學漢語,後來轉到中央美術學院,與中國同學合編成一個班,師從吳作人、李可染、黃永玉、李樺等名家學習中國畫和版畫。起初,因漢語不過關,聽課有困難,老師就給他們「開小灶」,同學也爭相幫助。這樣,他們於一九六一年順利完成四年的學業,成為阿拉伯與中國繪畫藝術兼收並蓄的埃及著名畫家。

我同他們相識於一九八九年。那年,我奉命赴埃及工作,行前,中國人民對外友好協會的朋友委託我物色幾位埃及友好人士訪華。抵達開羅後,我將此告訴中國駐埃及大使館參贊李留根,他是阿拉伯問題專家,在埃及廣有人脈,當即就向我推薦黑白夫婦。他同他們當年是北大同學,曾幫助他們學習漢語。到開羅履職後,他同他們一直保持?密切來往。於是,約定好時間,他帶我一同去拜望黑白夫婦。

開羅市郊,一扇淺藍色的門扉上,端端正正地倒貼?一個碩大的「福」字。未見到主人,我就立時感受到一股濃濃的中國情味;未踏進門檻,我就情不自禁產生一種「賓至如歸」的感覺。

按下門鈴,門扉開啟,男主人紅光滿面,但華髮滿頭;女主人丰韻猶存,但已顯憔悴。可是,離開中國已近三十年,兩人仍能講一口流利的漢語。落座後,黑白告訴我,從中國回來之後,他做過外交官、新聞記者、省文化廳廳長。但他珍惜從中國學到的技藝,從未放下過畫筆。他從事油畫和版畫創作,兼及藝術攝影。他多次舉辦畫展和影展,曾榮獲過穆巴拉克總統頒發的科學和藝術勳章。圖瑪德則既畫油畫,也為文藝和兒童刊物畫插圖。她的油畫以大自然為題材,具有濃郁的印象派風格。她的插圖,輕勾淡描,線條簡潔明快。尤其是她為發表在埃及幾個刊物上的中國文學作品所畫的人物插圖,?墨不多,但形神兼備,充分顯示了在華學習期間打下的深厚的生活與藝術功底。

黑白和圖瑪德回憶,他們留學中國那些年,是令人永難忘懷的、漾溢?革命激情的歲月。他們與中國老師和同學同吃、同住、同學習、同勞動。不平凡的生活在他們的思想感情上留下深深的印記。黑白曾下鄉勞動,曾去大煉鋼鐵,也曾去各名山大川旅遊寫生。這使他不但有機會領略中國山河的自然美,更體察到中國人民的心靈美。圖瑪德翻出當年拍攝的珍貴照片,照片上的她,是一個二十歲剛出頭的姑娘,身穿中式對襟夾襖,頭包黑白點相間的布巾,要不是那雙眼窩深陷的大眸子,誰能相信這是一位阿拉伯姑娘呢。她說,她在京郊鄉村曾與農家少女同炕夜話,在十三陵水庫工地的帳篷中與同班的女同學同衾而?。她還拿出一方珍藏下來的白色毛巾,那是她參加修建十三陵水庫時得到的獎品。「姊妹情,丹青誼,一場場,一幕幕,歷歷恍如昨日啊!」她不無動情地敘說?,眼淚順?清臒的雙頰流下來。

掙脫往事的回憶,黑白和圖瑪德帶我參觀他們的兩個客廳。大客廳足有五十平方米。右邊牆上掛?一幀碑刻拓片,是諸葛亮的《出師表》。黑白說,他最欣賞「鞠躬盡瘁,死而後已」兩句。左邊牆上,掛?李可染、黃胄、石魯等畫家的作品。廳中的廊柱上,則是齊白石上世紀五十年代初創作的兩幅畫,一為《草蝦圖》,一為《胡蘿蔔白菜圖》。從大客廳通往小客廳的廊上兩邊,玻璃框中鑲掛?一幅幅多彩多姿的中國民間剪紙。小客廳的正面牆上,則是吳作人的一幅《熊貓戲竹》長卷。黑白告訴我,白石老人這兩幅畫是當年從榮寶齋購得,其他幾幅則是幾位中國畫壇名家珍貴的贈品。由此可以看出,黑白夫婦對中國藝術熱愛之深,同中國這些著名藝術家交誼之厚。

離開中國之後,黑白夫婦曾到波斯灣和西歐不少國家,或長期任職,或短暫訪問,但那些國家沒有一個能攝走他們的心。中國,只有中國,他們感到離開愈久,思念愈切。黑白說,聊以慰解此種思念的,大抵有三件事。一件是近三十年來,他們一直同吳作人等老師和雕塑家金廉鏽等同學保持?通訊聯繫,人雖不見,情誼卻不斷加深。另一件是他們一直收聽中國廣播,閱讀中國書刊,欣賞中國音樂和相聲,從未割斷同中國文化的聯繫。第三件是他們離開中國之前,傾盡所有積蓄,採購了一批中國的文物和藝術品,經香港運回埃及。他們不時把玩和欣賞,不斷「啟動」那份對中國難以割捨的愛戀。

也許是作為這番話的佐證吧,黑白從一個紅色漆盒中拿出厚厚一疊保存完好的中國來信,如數家珍般一一展示給我看。同時,圖瑪德打開錄音機,播放起侯寶林與郭啟儒合說的相聲《夜行記》。在一陣令人捧腹的笑聲中,我將大客廳中的陳設審視了一遍。靠牆是一張烏木條案,上面擺放?各色青瓷。與條案相對的是一個紅木「百壽屏風」,一人多高的屏面上,雕刻?一百個字體各不相同的「壽」字。屏風前面,鋪?一塊有四米見方的藍色細毛地毯,那上面織有「康熙年間織造」的字樣。大廳中央,擺?一張紅木方桌,旁邊有幾把雕花高背木椅,椅座上鋪?湘繡虎頭絲墊。沙發前面,幾個紅木空心茶幾,鏤雕得玲瓏剔透,油漆得?光透亮,茶幾上放?一把寫?「品茗清心」的茶壺,剛沏上的茉莉花茶散發?清香。這一切,使我在遠離祖國的異邦他鄉,感受到一片濃郁的中華文化的氛圍。

從這種氛圍中,我深切地感到,黑白夫婦回國後,一直是在對中國的苦戀中度過的。於是,我趁機問他們,是否想故地重遊,與老友歡聚。他們倆不約而同地回答說:「做夢都在想啊。」這時,只見四行熱淚同時流下臉頰,場面實在感人,李留根和我也不禁動容。第二天,李留根和我即將黑白夫婦訪華的意願報告國內。一九八九年九月,中國人民對外友好協會發來歡迎他們夫婦訪華的邀請函,他們夢寐以求的願望終於實現。

訪華三周歸來,圖瑪德說,他們伉儷「如夢如幻地來到北京,發現一切好似都變了」。他們尋找當年爬過的古城牆、經常穿過的東四牌樓,但都不見了。他們見到的是,寬闊的馬路,林立的高樓,他們稱之為「敗興中的意外欣喜」。他們去探望中央美術學院的老師,李可染已經作古,令人神傷;吳作人正?病榻,一眼就認出他們,但執手竟無語凝噎。在北京工作的金廉鏽夫婦把他們接到自己家中小住,讓他們重享中國家庭的溫情。在外地工作的幾個老同學也趕到北京,當年的小伙子和大姑娘,都變成爺爺和奶奶,兒孫成行。淚眼對?淚眼,千言萬語,一時竟不知從何說起。三十年的時間,變化確實太大了。但黑白夫婦發現,變中也有不變,變的是世道,是人壽,不變的則是他們師生、同窗之間的真摯情誼,是中國人民對阿拉伯兄弟姊妹的一片赤誠。

從北京回到開羅,黑白夫婦帶回母校贈送的中國當代名家畫集,帶回幾位在中國畫壇上已有相當名氣的昔日同窗的畫作。他們帶回的,還有一系列連載的訪華文章,二十多卷記錄?中國各方面巨變的彩色菲林。他們帶回的,也是最值得珍視的,是一個新的溫馨的中國夢,一段日久而彌新的丹青緣。

從此,我同黑白夫婦成為知心朋友,經常相聚,無所不談。他們每隔兩三年就訪華一次,並多次參加中國─阿拉伯國家對話會和其他友好活動,多次舉辦訪華影展和畫展。二○○二年九月,為表彰他們為發展中埃友誼所作的不懈努力,中國人民對外友好協會授予黑白「人民友好使者」稱號。就在我向黑白表示祝賀的時候,他卻悄然告訴我,這是他第六次訪華,恐怕也將是最後一次,因為他已身患重症,來日無多。他贈送我一幅精美的畫作,我回贈他一柄健身寶劍,祝願他寶刀不老,青春常駐。

二○○五年,黑白病逝的噩耗傳來,我當即給圖瑪德打去長途電話,表示深切哀悼。圖瑪德泣不成聲,說黑白臨終仍懷念中國這個「第二故鄉」,懷念中國兄弟姊妹的深情厚誼。沒有料到的是,這竟是我最後一次同圖瑪德說話。三年後,當我再次撥通她家的電話時,驚悉她已追隨夫君而去。電話那邊傳來的,只有他們的寶貝女兒小紅的嚶嚶啜泣。我稱頌黑白夫婦為中埃友好所作的巨大貢獻,祝禱他們安享天堂之樂。