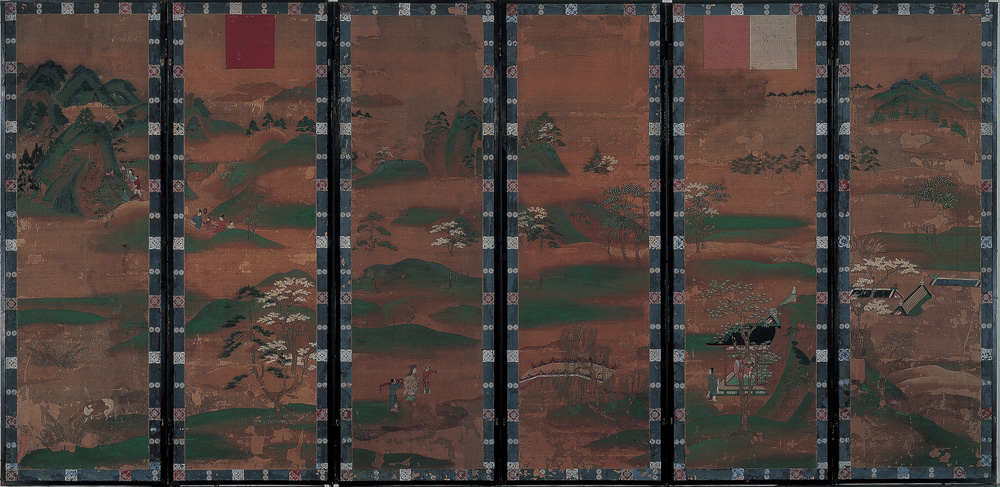

圖;山水屏風,絹本設色,鐮倉時代(14世紀),在密教灌頂儀式等重要場合中放在地位最高的僧侶背後。重要文化財\上海博物館供圖

一個赴日遊客不太會特別關注的景點──京都醍醐寺,一個在中國本土幾乎絕跡的宗教派別—密教,一批造型風格有些陌生的佛像佛畫……這幾個關鍵詞串起了今夏上海的一個文化事件──上海博物館最新推出“菩提的世界:醍醐寺藝術珍寶展”。這個耗時五年籌備的大展,展品全部來自日本醍醐寺,九十件展品中包括了十三件日本國寶、三十一件重要文化財(“文化財”即日語“文物”之意),在來到中國之前只有在德國展出過。\大公報記者 張 帆

展覽只是一個載體,對於這些珍貴文物來說,來到中國更重要的事情是“溯源”的,用東京國立博物館原副館長西岡康宏所言:“醍醐寺文物到中國展出是一種回歸,日本文化的根底就在中國”。

千年古剎緣起中國

醍醐寺坐落於京都市東南部,經過千餘年不斷擴建,成為庭院殿堂齊備、規模宏大的寺廟建築群。整個建築群分為上醍醐、下醍醐兩部分,面積超過二百萬坪,建築九十二棟。一九九四年被聯合國教科文組織列入世界文化遺產名錄。醍醐寺以其豐富和精美的藏品而聞名於世。寺內藏有繪畫、雕刻、金工、漆工、建築等文物約十五萬件,其中國寶約七萬件,重要文化財六千五百多件。

關於這座千年古剎的起源,在寺內所藏、此次來華展出的文獻《醍醐寺緣起》中有一段浪漫的描繪—其創始人、被尊為“理源大師”的高僧聖寶,在京都郊外的笠取山遇見山神,在神的指引下品嘗到山中帶有“醍醐味”的靈泉之水,由此萌生了在那裏建造精舍、推廣佛法的念頭。聖寶以一座安置準提觀音像和如意輪觀音像的小寺院為起點,開啟了綿延千年不絕的醍醐源流。

醍醐寺的真正起源其實也和神話一樣動人。對於中國觀眾來說,聖寶之名或許有些陌生,但提起他的師祖卻如雷貫耳,那就是日本第十六次遣唐使之一、被尊為“弘法大師”的高僧空海。據空海自己記載,他於公元八○四年抵達長安,次年在長安青龍寺遇見高僧惠果:“同往見和尚,和尚乍見笑,喜歡告曰,我先知汝來,相待已久,今日相見大好大好……”兩人一見如故,遂拜惠果為師。

學法雖不滿一年,但空海盡得大師“金胎不二”學真傳,並獲受“阿闍梨”(密教秘法的傳授者)的地位。惠果大師圓寂後翌年(八○六年),空海攜諸多經典和法物回國,創立了日本真言宗。而醍醐寺傳承和保護至今的,也正是空海學自中國的密教經典和藝術。

教義晦澀文化承載

密教是在印度佛教末期的一個宗派,在唐代,特別是善無畏、金剛智、不空金剛三大高僧相繼入唐後得以系統傳入中國,並歷玄宗、肅宗、代宗三朝得以傳播。空海的師父惠果,正是不空金剛的弟子。據中國佛教史籍記述,密教在唐代“會昌法難”(唐武宗會昌年間發起的大規模毀佛運動)之後便衰落了,明代下令廢逐。只有空海創立的“東密”是碩果僅存的一支。

隨空海返回日本的不僅是佛法,還有佛教藝術。惠果曾告誡空海,密教教義複雜晦澀:“不假圖畫不能相傳。”這裏所說的“圖畫”已經不是狹義的繪畫,還包括雕刻和法具等立體作品。因此,空海學習期間,惠果曾請來宮廷畫家李真等畫了表現密教世界觀的繪畫,同時延請工匠鑄造法具,讓空海把它們帶到日本。這些都成為空海回國後傳教的基礎。也正是出於傳教的現實需要,自空海開始,密教藝術作品得以在日本大量創作、推廣、保存。雖然密教寺院在日本有很多,但醍醐寺又因為擔任“事相”(法師向弟子傳道的實踐行為)職責,而又收藏了較其他寺院更多的藝術珍品。是次來華展出的,就有日本奈良至江戶時代的各類佛教藝術品。如日本現存最古老的繪畫作品之一《繪因果經》、源自中國五代時興起的“新樣文殊”題材的《文殊渡海圖》,以及受到唐宋繪畫影響、創作於平安時代的《訶梨帝母像》、《閻魔天像》等等。

唐宋遺風影響深遠

空海也把佛教藝術的中國風帶回到日本,深深影響了幾代日本藝術家的創作,特別是繪畫和雕塑。

上海博物館青銅研究部館員師若予介紹,一幅創作於鐮倉時代的《文殊渡海圖》,圖中以騎於獅背上的文殊菩薩為主尊,右下方雙手合十的小兒為善財童子,右側獅子背後為受文殊菩薩點化將《佛頂尊勝陀羅經》帶到唐土的罽賓僧人佛陀波利,左前牽獅子者為胡人相貌的于闐國王,左後方持杖老者為佛陀波利在五台山遇見的文殊菩薩變化成的大聖老人。相關學者研究表明,兩宋時期來五台山巡禮的日本僧人將這類“新樣文殊”五尊題材帶回日本廣為傳布,成為日本平安、鐮倉時代佛教藝術表現的重要題材之一。

另一個深受唐宋風格影響的是雕塑作品。上海博物館副研究員李柏華說,從材質上看,日本佛教造像歷來以木雕造像為主,其中一個原因就是於唐代引進佛像正好處在中國木雕造像興盛時期,在取材及技法上?力模仿,形成以木雕造像為主的模式。

李柏華還介紹,在七世紀至十九世紀初,日本的雕塑作品幾乎都是放置在寺院中的佛像和肖像雕刻。日本歷史上第一件人物肖像雕塑,為現藏於日本奈良唐招提寺的“鑒真和尚坐像”,就是明顯受中國唐代影響的典型作品,在日本美術史上佔有極其重要的地位。此後很長一段時間為高僧造像,基本都模仿這尊坐像的風格。此次來到中國的弘法大師像、理源大師像也都顯示了“鑒真和尚坐像”既寫實又生動的遺風。

此外,中國唐代佛像的形態都以面相豐滿,身軀壯碩為主要特徵,胸前明顯會有兩塊突出的肌肉表現,手臂和腿部會體現出雄壯質感,手和腳會顯出豐腴肉感,衣紋線條和各類裝飾雕刻真實、靈動。這次展出的日本平安時代阿彌陀如來木雕坐像,面容飽滿、溫和,胸部、雙臂、手及被袈裟遮住的雙腿也都體現出豐滿的肉感,造像抑揚有致,衣紋線條平實,反映了平安時代日本木雕工藝的精湛程度,也體現出中國唐代佛造像影響之深。

無一件文物流失

師若予還介紹,在鐮倉時代,醍醐寺出現了一位追隨空海足跡三次來到中國求法的高僧俊乘房重源。史料記載,重源曾經從當時的宋朝帶回一部《一切經》奉獻給醍醐寺,此次部分經卷也回國參展。《一切經》現存六千零九十六帖,當年要完整帶回日本,經歷多少艱辛可想而知。而這部經書現在內地除了個別寺院有少量殘卷傳世外,已無完整遺存。“有幸在籌備此次展覽時,在醍醐寺靈寶館邂逅完整的宋版《一切經》,看到整個房間木架上擺滿宋代經函時,其震撼不言而喻。”

這樣的震撼,有對高僧執著求法的敬意,相信也有對醍醐寺歷經千年劫波仍能完好保存文物的驚嘆。事實上,醍醐寺之所以在日本享有崇高地位,也與其對文物的盡職保護不無關係。此次專程來到中國的醍醐寺第一百零三代座主仲田順和特別自豪地表示,即便是明治維新時曾掀起“毀佛滅釋”運動期間,醍醐寺也沒有讓一件文物外流:“在醍醐寺,保護文物是最嚴格與神聖的事情,連一草一木、一頁紙片都是不容破壞的文物。”