學者自立於天地間,以有涯之生,獲千古景仰者,咸在道德文章二事。前輩顧廷龍先生,勤慎忠實,博通經史,護書如命,畢生奉獻圖書館事業,兼有兩美而無遺憾矣。/何 雁

猶憶兩年前,二○一四年十一月十一日下午,我應邀赴上海圖書館,參加顧廷龍誕辰一百一十周年紀念會。坐在我前排右邊,有一位白髮老人,名叫李文。作為職工代表,她談起一件感人往事:

「師母潘承圭出身蘇州名門,原為上海合眾圖書館職員。一九五七年一月十一日,她因健康原因,寫了退職信:我在職休養,已經一年多了,但是健康還沒有完全恢復,恐怕一年內難能銷假。而我思想上感到拿了工資不工作,終覺不安。因此,請求退職,以便從容休養,即希照准為荷。

「合眾圖書館於一九五三年捐獻國家,兩年後,改名為上海市歷史文獻圖書館,顧廷龍任館長。聽說師母要退職,大夥兒一起勸說:每個人都可能生病。師母生病會好嗎?如果不好,還有病假工資。退職後,既沒有勞保,也沒有醫療,病假工資也拿不到,靠您一人工資維持生活,還要給師母看病,負擔很重!顧老卻堅持說:這是師母的意思。最終,還是辦理了退職手續。

「這件事,現在來講不可理解,當時我們也是接受不了。從這些點滴往事,可以看出顧老與師母的為人。」

一貫重視古籍修復

李文發言後,我彎腰走到她身旁坐下,急切地問:「李老師,您認識我祖父嗎?」「你祖父叫什麼名字?」「何長生。」話音剛落,她用雙手一把抓住我的左臂,「不容易啊!」她眼圈紅了,淚光閃爍:「他有你這麼大的孫女!你見過祖父嗎?」我克制住感情:「沒見過。我們會後再談。」

李文年已八旬,有山東人的豪爽。次日早晨,我如約來到李文家,聽她講述往事:「一九五五年初,我從鴻英圖書館調往歷史文獻圖書館,住在顧老隔壁小房間。顧老房間有一張圓桌,到了飯點我就過去,陪着顧老與師母,一邊吃一邊聊,心中有家的感覺。

「我年紀小,偶爾還會跑到外面解饞。顧老卻很容易滿足,無論食堂燒什麼都不會挑剔,飯後不忘把桌上米粒撿起來吃掉。只有兒子誦芬從外地回來,老兩口才會改善一下伙食。剛到圖書館時,我在夜校讀書。顧老為我開起小灶,每周講授兩次《孟子》。一時興起,他會搖頭晃腦地吟唱起來。後來,他讓我整理張元濟、陳叔通信札,教我辨認作者簽名的細微變化,以此推斷大致年代,使我受益匪淺。

「一九五六年四月,館裏來了一位老先生。我一看,呵,這老爺子身材高大,面容清秀,雙眼有神,鼻樑挺直,長得好神氣!讓人眼前一亮。再看這老爺子真清爽,穿着白色中式上衣,腳上是黑色圓口布鞋,手裏拎着一隻小藤箱,還有一個鋪蓋卷。他就是你祖父何長生。顧老請他到館裏從事古籍修復,有國家正式編制,戶口也從杭州遷入上海。」

對於古籍修復,顧廷龍一貫十分重視。版本目錄學家潘景鄭曾謂:「裝潢之業,文化輔車,千百年來,相依相存,不可偏廢。舉凡圖書文物,深賴裝潢以維護之。」

在《創辦合眾圖書館意見書》中,顧廷龍對古籍裝訂模仿西方做套,以便陳列插架的做法,提出六大弊則,他建議「排列架上,不妨用舊式卧置之法,有布套或夾板者仍之,每一種夾一書籤,借時調取亦甚方便。」合眾創辦人葉景葵也認為,「中國書宜平放,北平圖書館善本書亦平放。」

即使在一些細節上,顧廷龍也十分注意。比如,古籍部書庫出納台為讀者提書時,要求書口朝內,書背朝外,防止書頁因空氣流通而翻動起來。

「當時,我是辦公室秘書兼人事,所有手續都是我跑上海文化局辦理。你祖父的工作室,台子真夠大!老爺子修書真是精緻。紙張有許多種,我看上去都差不多。老爺子平時話不多,待人很客氣。吃飯時,他喜歡喝黃酒,就點花生米之類。大夥兒知道他胃不好,勸他少喝。不久,他生病了,查出來是胃癌晚期。

「一個弟子也沒來得及帶,很可惜。顧老真心疼!你祖父決定回杭州。按規定,醫藥費每月報銷一次。館裏批了以後,我再去文化局報銷。你祖父住院,經常報銷醫藥費,館裏就先預支。病逝後,你祖母在一名女眷陪伴下,來到館裏。顧老接見了她們。」

「李老師,您辛苦了!」我感動地說:「祖父入職歷史文獻圖書館,已經六十歲了。這份工作來之不易,卻只幹了一年。家中保存有圖書館七封來信,其中一封是顧老親筆簽名。顧老給予我們家庭很大幫助,全家人都感激他。請問信件持筆人是誰?」 「是辦公室主任郭保清。」李文說。

廢紙堆搶救文獻

一九五八年,上海市歷史文獻圖書館併入上海圖書館。一九六二年起,顧廷龍主持上海圖書館館務,二十三年後,改任名譽館長。其間,顧廷龍專門在古籍部成立修補組。他說,上圖現藏有家譜一萬種,七萬五千冊,數量很多,不過紙張已經很破舊。這使我聯想到一個問題,就是古籍整理工作中,修補古籍是第一步,應該把培養古籍修補人才列入規劃。

顧廷龍對圖書館事業的熱愛,最初讓李文難以理解。有時,顧廷龍正吃着飯,屋外傳來收破爛的小販吆喝聲,他立刻發話:「李文,你快去叫住他。」當着眾人的面,堂堂館長在廢紙堆裏翻來搗去,如果發現有價值的『寶貝』,他會出雙倍價錢買下,比如永安公司老闆郭家日常開銷帳冊。

「在顧老手下工作,我們經常自嘲是收垃圾的。」李文詼諧地說:「就我個人而言,多年沒有穿過一件好衣裳。周谷城、胡道靜、吳湖帆等學者常來,要是圖書館下班了,顧老會親自去書庫取書。有些書很少人借,積了一層灰,顧老的習慣動作就是拿衣服袖子擦拭。

「我到歷史文獻圖書館的第一天,為了積極表現,特意起了個早,去辦公室打掃衛生,把屋裏的垃圾都倒掉了。顧老來了,臉色有些異樣,詢問這是怎麼回事。我以為他會表揚我,誰知捱了一頓批評,『誰讓你倒的?』事後,我知道自己壞了規矩。以往的經驗是,垃圾先裝進麻袋,實在裝不下才倒掉,但必須再檢查一遍,防止遺失重要的卡片或檔案。

「解放初期,我們依據上級指示,接管其他單位的圖書資料。由於歷史文獻圖書館規模小,論資排輩只能落到後面,眼睜睜地看着好東西都被別人挑走了,大夥兒心裏很不是滋味。唯有顧老若無其事,似乎還有些慶幸,『我們這裏地方小,其他圖書館要是看中了,能給它們一個歸宿,我也就放心了。』終於輪到我們了,眼前的景象可以用一片狼藉來形容,顧老這會兒變得斤斤計較起來,『千萬要細心,片紙隻字皆史料。』」

最讓李文難忘的是,一九五五年秋某日晚上,顧廷龍接到上海市文化局來電,上海造紙工業原料聯購處從浙江遂安縣收購了一大批廢紙,大約有二百擔,其中或許有線裝書,準備送去造紙廠做紙漿。

顧廷龍連夜奔赴現場察看,發現「廢」中藏寶,翌日即帶領同事前往翻檢。工作現場是紙屑飛揚的垃圾堆,他們不顧塵垢滿面,汗流浹背,一大包一大包地解捆,逐紙逐頁地翻閱,只要有資料價值,絕不輕易放過。

經過連續十一天勞作,一大批珍貴歷史文獻被搶救出來。從內容上說,有史書、家譜、方志、小說、筆記、醫書、民間便覽、陰陽卜筮、八股文、帳簿、契券、告示等。就版本而言,有傳世孤本明萬曆十九年刻《三峽通志》,流傳稀少的明本《國史紀聞》、《城守驗方》,明末版畫上品《山水爭奇》,還有不少舊抄與稿本。

值得一提的是,清代硃卷與家譜之所以成為上圖收藏專門,與這次廢紙堆中披沙揀金分不開。鑒於此次發現大量經濟、教育、風俗等史料,絕非從正史中能找到,也不是花錢可隨便買到,顧廷龍隨即在報上撰文,呼籲各地文化教育機構關心圖書文物情況,向群眾進行廣泛宣傳,以杜絕將珍貴文獻棄為廢紙的現象再發生。

同時,顧廷龍提出十數種容易被人們忽略的資料,譬如舊社會死人,大都要發「訃聞」,有的附上小傳,有的附上哀啟。若將許多小傳匯編起來,就會起到類似明朝《獻徵錄》、清代《碑傳集》的作用。又如,舊的電影說明書匯集起來,就是電影事業發展史的重要資料。

李文說:「解放初期,政治運動一個接着一個。當時沒人理會家譜,這些又髒又破的舊物。我們也是敬而遠之。顧老卻獨具慧眼,本來廢紙一堆的家譜,在歷史文化研究領域獲得了新生。現在回想起來,這個老先生真了不起,他能堅持下來需要多大勇氣。今天,我們談論如何追尋中國傳統文化與精神,家譜的研究價值是其他史料無法比擬的。上圖家譜文獻對外開放前,新聞工作者鄧拓是第一個讀者,顧老幫忙一起查找資料,直到對方滿意離開。」

甘為他人做嫁衣

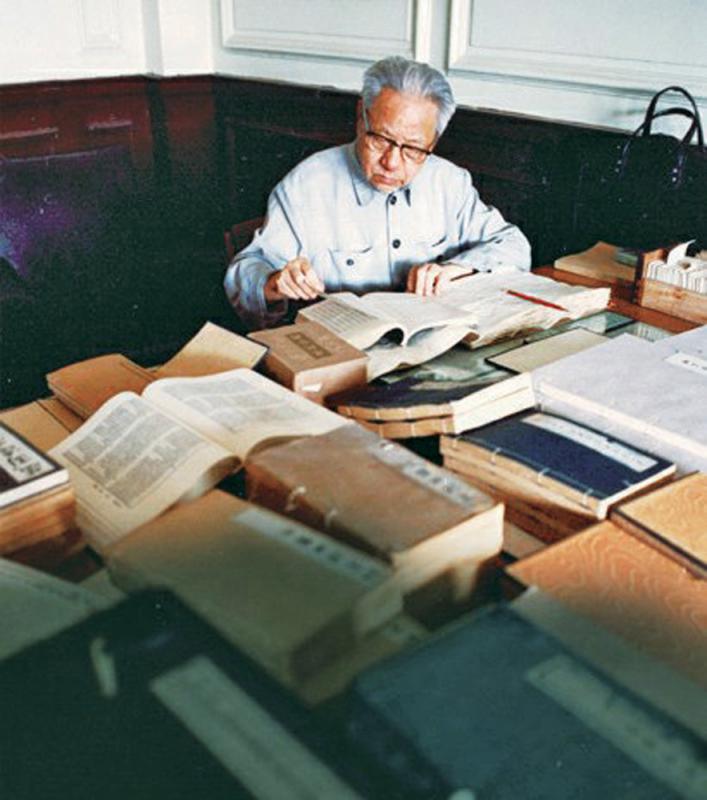

顧廷龍用六個字概括一生:「收書、編書、印書」,可謂「平生之志與業皆在其中」。他提出「孤本不孤」的印書計劃,「人生時間有限,與其個人出書,不如為印行先哲遺稿多花點精力,聊盡後死之責。」

上世紀五十年代末,顧廷龍籌建上圖影印工場。在短短幾年中,即有三十餘種館藏珍貴文獻公諸於世,包括宋本《唐鑒》、《孔叢子》及鄉先賢《侍郎葛公歸愚集》、《韻語陽秋》;明刻本《松江府志》、《三峽通志》;清刻本《康熙台灣府志》;稿本《古刻叢鈔》、《芻牧要訣》、《稼圃輯》等。

顧廷龍一生編過不少書,「尤以編書目居多,或個人獨編,或集體合編,這是職業使然。」諸如上世紀三十年代《章氏四當齋藏書目》、四十年代《明代版本圖錄初編》、五十年代《中國叢書綜錄》、八十年代《中國古籍善本書目》,以及九十年代《續修四庫全書》。

一九六○年,顧廷龍發起編撰《近代期刊篇目匯錄》。李文回憶說:「這年四、五月份,顧老找我談話,說館裏擬把解放前舊期刊社科類論文編成索引,你就到徐家匯藏書樓籌備小組報到吧。他囑咐我努力工作,在工作中好好學習。從此,我走上編製期刊索引工作之路,直到一九九六年退休。

「不久,《匯錄》編輯小組召開成立大會。顧老首先發言,特別強調把浩如煙海的資料,編成一個完備目錄,是為研究者積累知識、節省時間與精力的一門學問,勉勵大家盡力完成任務。匯編工作自一八四○年鴉片戰爭至一九四九年解放,跨度一百零九年,所以匯編小組簡稱『一○九』。

「為了盡快完成任務,我們每天早上提前半小時上班,晚飯後加班到九時左右,每個星期日加班半天。後來形成制度,既沒有加班費,也沒有調休,大家自覺遵守,很少有人請假。查庫工作一結束,即投入抄卡,卡片是從紙廠購買邊角料,切割成卡片大小,紙質各不相同,一式三份,再加複寫紙共五層,用圓珠筆抄寫。顧老經常來指導工作。」

《匯錄》第一輯出版後,編輯小組正在校閱第二、三輯清樣,並準備將一九一九年以後各輯資料送出版社時,「文革」開始了。匯編工作被迫中斷,卡片資料裝箱儲存,造反派「掃四舊」,竟以「房屋擁擠」為名,以六分錢一斤代價整車運出,賣給造紙廠回爐。

每念及此事,顧廷龍老淚縱橫。這些期刊資料共有一百多萬張卡片,一百多人花了七年時間,從二千五百多種期刊中搶救整理的啊!直到上世紀八十年代後,《匯錄》才重新編製、陸續問世。

俞爾康作為《匯錄》主要負責人,因積勞成疾,不幸於一九七三年病故。上世紀八十年代,《匯錄》發過唯一一次編輯費,編輯人員各八十元。顧廷龍特批俞爾康一百五十元,由李文陪伴到上圖家屬宿舍,把錢交給俞夫人。俞夫人感動不已,讓孩子們跪下磕頭。

李文憶起,俞爾康進入歷史文獻圖書館,完全是毛遂自薦。他原是浙江寧海某小學教師,來信表達對文史及圖書館工作的興趣,並隨函附上用小楷書寫的研究明史論文。顧廷龍閱後十分欣賞,讓李文約他來滬面談。俞爾康不負眾望,成為繼王煦華之後,顧廷龍在業務上的左右手。

「『文革』中,顧老捱批鬥,師母被迫害致死。我不知如何寬慰老人。我帶着孩子,捎上餃子、松子糖、花生,這些都是顧老愛吃的。顧老很高興,但他閉口不提師母的事,我也沒敢吭聲。『文革』結束,物質供應還不充裕。有一天,顧老突然來看我,把兒子誦芬孝敬他的麵粉、豬油都拎了過來,說是我家人多,口糧不夠,使我熱淚盈眶。」在李文心目中,顧廷龍是導師,更是父親一般的親人。