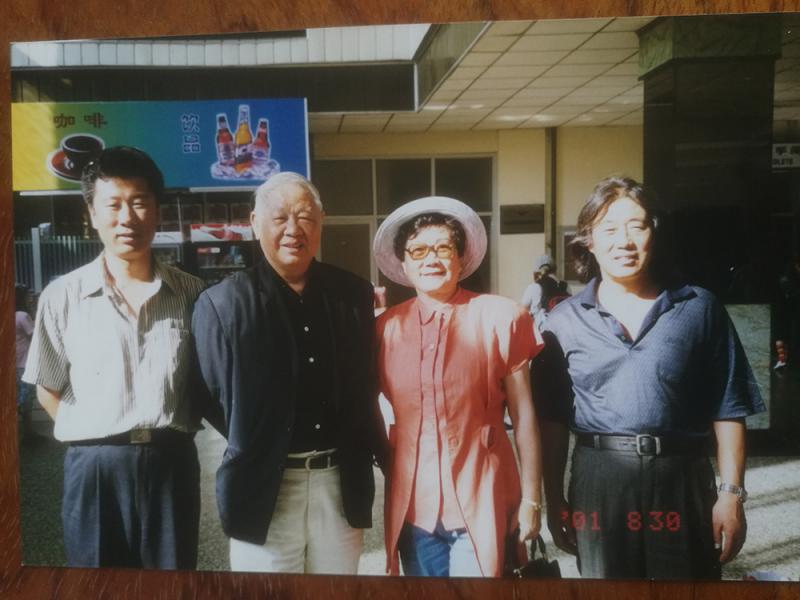

圖:(左起)任林舉與洛夫、洛夫夫人、曲有源合影

讀洛夫的詩,最喜歡的就是那句「在濤聲中呼喚你的名字而你的名字/已在千帆之外」。只輕輕淡淡的一句,便說盡了人生境界的蒼茫悠遠和無處不在的淡淡悵惘。

時光如逝水流帆,轉眼間2001年的8月、8月裏與我們相逢相聚的詩人洛夫以及發生在那個8月裏的種種際遇與感念,俱如海天之間那朵飄逝的白雲,消隱於風煙之外、遠天之外。用詩人自己的話說就是,千帆之外。

2001年8月,第六屆國際詩人筆會在大連召開,參加筆會的洛夫同夫人以及韓國的漢學家許世旭、美籍詩人潘郁琦女士,便於會議之後結伴來吉林。

本來吉林並沒有太多好看的,作為大師級的詩人來說,去一個地方總該有一個有力的由頭,就算對於移民加拿大的洛夫來說,每一寸故國河山都獨具魅力,偌大一個中國也不一定非要到吉林來吧。那麼該是詩人曲有源的緣故了,是為那份相知,為了那份熱忱,還是為了那個不能回拒的邀約?總之,洛夫一行還是來了,帶着對詩的感悟,帶着對友情的珍重,也帶着難以撫慰的那一縷淡淡的鄉愁。

在我,則是一個意外、一個驚喜。在世界範圍內的華文詩人中,雖精英輩出,各領風騷,但就我個人的看法,在群雄之中,能稱得高深奇絕,並在幾十年漫長的歲月裏,堅持不斷地突破自己,一浪接一浪地超越自己的「常青樹」型的詩人,卻要首選洛夫。

洛夫的本名叫莫洛夫。從1954年與張默、瘂弦共同創辦《創世紀》開始,寫詩、編詩、教詩、譯詩四十多年,先後出過26部詩集、5部散文集、4部詩歌評論,並有《石室之死亡》、《血的再版》、《時間之傷》、《魔歌》等詩集多次獲得大獎,在華文界引起強烈反響。但非常遺憾的是,由於大陸與台灣長期阻隔,致使我們對洛夫的全面了解較晚,在某種程度上大大地影響了廣大詩作者對洛夫的研究、學習和借鑒。

關於這一點,一直對詩歌創作技藝進行着深層探索的著名詩人曲有源也有同感。每當朋友們聚在一起談詩時,有源都忍不住對洛夫的詩痛痛快快地讚嘆一回。至於能有機會與洛夫謀面聚首,共秉詩話,更是大家神往已久的事情。

多年之前,洛夫曾在一首題為《蟋蟀之歌》的詩中寫:「那鳴叫/如嘉陵江蜿蜒於我的枕邊/深夜無法僱舟/只好逆流而上……」便知詩人的心與中華大地上的水系是相聯相通的。於是,我們就按照詩意的路徑和他一同「逆流」而上,去看看東北的松花江吧!

沒測量過從嘉陵江岸到松花江邊中間相隔幾千里,也不知嘉陵江當年的潮湧與松花江今日的濤聲中間相距多少年,但從詩人結成詩句的心路看,北中國的這片黑土地,於他其實也並不遙遠,不過是一片故土的兩個名字。想來,也仍舊是「三張犁巷子裏,那聲最輕最親」的呼喚;也仍舊是在溫哥華的家中夜不成眠的理由。

人生不過是亦虛亦實的一場奔波,但那個夜晚的一切都不在虛幻之中。松花江邊那清清亮亮的蟋蟀的鳴叫,只一聲便輕而易舉地化解了瀰漫於詩人心中數十載的濃重的鄉愁;黑土地上那用糧食釀出的醇醇厚厚的老酒,只一杯就治愈了詩人那年《邊界望鄉》時,被「飛」來的「遠山」撞成的「嚴重的內傷」。

是因為「台灣在這頭,大陸在那頭」,我在這頭,親人在那頭的緣故吧,台灣詩人中多有游子情結,所以這麼多年,寫鄉愁的詩和詩人還是見識過一些的。其中自然有余光中的精緻、瘂弦的機巧、鄭愁予的婉約,但能夠像洛夫一樣把鄉愁寫得那麼驚世駭俗的,卻少見。

看看這些詩句吧:「……而這時,鷓鴣以火發音/那冒煙的啼聲/一句句/穿透異地三月的春寒/我被燒得雙目盡赤,血脈賁張……」(《邊界忘鄉》);「……老鄉/我曾是/一尾沽轍的魚/一度化作繭的蠶/如今又化作一隻老蜘蛛/懸在一根絲線上/注定在風中擺盪一生……」這字字給我們以強烈震動的詩句,到底憑藉了詩人在詩歌方面的才華呢,還是因為詩人胸中原來存儲着比別人更加濃烈的情感?

望着詩人厚實的身影和凝重的表情,怎麼也想不出那些如花如虹的詞語、那些如水晶如鑽石一般閃光的思想到底是怎樣誕生在他那雙鬢已白的頭腦之中,又是怎樣星星般落到他面前的紙張之上的。

至今還清晰地記得,在去松花湖的路上,洛夫與有源談作為一個詩人對神、對人、對自身三種言說方式時的表情,也還記得,他曾肅穆說起《蚯蚓一節節丈量大地的悲情》。當反覆吟詠「……節節逼向一個蜿蜒的黑夢,一寸一丈地,穿透堅如岩石的時間……」時,總不由自主地要感慨生命的黯然與悲愴。也不由自主地想詩人洛夫─那條蚯蚓的發現者和命名者,他自己這許多年來穿越茫茫時空,由台灣而加拿大,由加拿大而中國大陸,再由大陸而台灣地四處奔波,也是在一節節地丈量着什麼嗎?

現在才有一點明白,那天大家在參觀吉林市的隕石雨展覽館時,他為什麼表情莊嚴、一語不發,臨了卻要執意在一號隕石前留一影了。大概這就是一個大詩人所應該具有的悲憫的生命意識和深邃的宇宙意識吧。

1928年生於湖南衡陽的洛夫,那時已經是75歲的老人了,但除了關節有一些毛病和身體有一點發胖,致使行動顯得不夠靈活外,其思維、談吐、神情、精力、精神狀態等各方面依然不帶老態。讓人想不到的是,那麼大年紀的人了,白天坐了大半天的船,晚上用了幾個小時的酒飯,他居然還能興致勃勃地同大家一起唱歌,一起聊天到很晚。

在洛夫的詩中,有一首叫《與李賀共飲》,後邊的一段是這樣寫的「……來來請坐,我要與你共飲/這歷史中最黑的一夜/你我顯非等閒人物/豈能因不入唐詩三百首而相對發愁/從九品奉禮郎是什麼官/這都不必管它/當年你還不是在大醉後/把詩嘔吐在豪門的玉階上/喝酒呀喝酒/今晚的月大概不會為我們/這千古一聚而亮了/我要趁黑為你寫一首晦澀的詩/不懂就讓他們不懂去/不懂/為何我們讀後相視大笑」。詩寫得大氣而狂放,讀來真如一杯美酒在口,甘洌醇厚、意味深長。本想洛夫定是酒家飲者,卻不料那時的洛夫已經很少喝酒了。一杯啤酒應付了半個飯局,並非是「老爺子」不夠真誠,實在是生命可貴,不能枉自作踐。人老智慧多呀!

沒見洛夫之前,只知他是個詩人,卻不知他近年來沉醉於書法,經過潛心研究和實踐已經成為一個很有名氣的書法家了。大概藝術是相通的吧,僅僅是沒有多少年的工夫,洛夫在魏碑、漢隸,特別是行草書法上已經自成一家。他的書法作品,曾多次應邀在台北、台中、菲律賓、馬來西亞、加拿大、美國等地展出。曾有行家評論他的書法「靈動瀟灑,境界高遠」。那天用餐時談得高興,洛夫的夫人及時提醒我們,為什麼不留一幅洛夫的字做紀念呢,是呀,為什麼呢?沒想到唄。多虧了莫夫人的提醒,我們才手忙腳亂地為他準備了紙、筆。臨池揮毫的洛夫神氣活現,宛如指點江山的大帥,筆走龍蛇,一鼓作氣就是十來幅字。那天我得的兩幅,一幅是「說服命運」,後來,我做了一本散文集的書名;一幅是「花落無聲人淡如菊」的條幅,我用其做了座右銘,時刻提醒自己要保持菊一樣的低調和淡雅。

一個偉大的人,有時從表面看來並沒有特殊的偉大之處,真正的大師看起來也並沒有大師的架子。也許,他們與常人不同的,只是他們能夠始終如一地堅守着內心的信念和品格。聚會時我順便說了一句想要一本他的詩集,說過也就淡忘了。偶爾想起,便覺得先生的事情太多,可能也和我一樣把這件小事淡忘了。可是洛夫沒有,他說回去後一定要寄一本書給我,結果他真的就話復前言,給我寄一本題字的詩集來。其實,偉大的人只是不借助任何外部動力,就能管好自己;只是能夠自己給自己當上帝。

最初的幾年,我和先生一直保持着聯繫的熱情,在中國東北和加拿大溫哥華之間,鴻雁往來,傳信寄書。我出了一本散文集,迫不及待地寄給先生,希望得到幾句他的鼓勵或指正;先生很少寫散文,那年卻出了一本隨筆集,也從溫哥華給我寄來,隨後又來信說:「此地初冬,日短夜長,頗為寂寞……」後來,彼此的聯繫卻莫名其妙地少了淡了。那年大陸的一個《回家》欄目組跟蹤先生在湖南拍片子,他意外得到了我的電話,彼此暢談了一次。當時由於手頭有一些瑣事纏繞不得脫身,我便只能乘興承諾,等下次他再回大陸,不管他在哪裏,都會去看他。但那之後,雖然先生也來過大陸幾次,卻都陰差陽錯沒能謀面。我當初那看起來十分鄭重的承諾,也成了一句沒有價值的空話。

「潮來潮去,左邊的鞋印才下午,右邊的鞋印已黃昏了」。在匆匆而過的時光之中,我們到底能夠挽留住什麼?

如今先生已然駕鶴西去,於千帆之外,做了永不再見的古人。我卻只能在人群之外、喧囂之外,默讀着他的詩句,獨自度過一個悲傷的下午。當讀到他這樣的詩句「……你能不能為我/在藤椅中的一千種睡姿/各起一個名字……」時,淚水止不住流下來。

這一次,您決意長眠不醒,再不換睡姿,並且不是睡在藤椅裏,先生啊,我可怎麼陪你完成這場生命的遊戲?