寶格德烏拉聖山

我們從阿拉坦額莫勒鎮出發,不到一小時,就到了寶格德烏拉蘇木。稍憩片刻,直奔寶格德烏拉山。寶格德,蒙語意為「神聖的」,烏拉,是「山」,寶格德烏拉,就是「神山」或「聖山」的意思。

聖山海拔九百二十二點三米,是呼倫貝爾地區乃至內蒙最富盛名的敖包。

蒙族人民來這座聖山,還是為了一場紀念。

新巴爾虎右旗文聯主席特格喜吉日嘎拉(我們叫他馬特),給我講了大致由來:成吉思汗西征,一日兵敗此處,躲避到此山。追兵又至,山上山下突起大霧,茫茫雲海中,敵兵不敢輕舉妄動。待霧散開,援兵已到,山上山下合力作戰,轉敗為勝。成吉思汗脫帽跪地,又如向呼倫湖畔救他命的那塊巨岩一樣禱告:以後我們世世代代都要祭祀您,聖山,保佑我們的聖山。

我登聖山。

說是海拔近千米,其實並不高,基本是緩坡而上。接近山頂,左前方溝中,有一棵樹,顯得很鶴立,我沒有走近,但知道肯定是榆樹,這裏,只有榆樹還能生長,但也絕少見到。

山頂,一個巨大的敖包迎面而立,石塊上壓滿了藍色和白色的哈達,包頂插着的巨束柳枝、榆枝四散伸向藍天。包兩邊各有三個小敖包,也是插滿枝條,枝條上也繫滿哈達。我帶着頭天晚上準備的一條藍色哈達,順時針方向,繞着敖包走三圈,然後許下心願獻上哈達。我許的心願是,願長生天早降甘霖,讓草原,所有的草原,都水草豐茂,百花盛開。

馬特告訴我,聖山的正前方,遠方那一大片,就是闊亦田古戰場遺址。

鐵木真從小就有個好朋友,換貼子的義弟,札木合,他們一起在斡難河冰面上丟石玩耍,互贈自製之箭,甚至同褥共眠。兩人情投義合,生死與共。起先,札木合的發展,遠遠要比鐵木真好,當鐵木真重新恢復氏族的力量時,札木合已經成為蒙古另一部落的大首領。

我在法國著名史學家格魯塞的《成吉思汗傳》中,讀到了鐵木真和札木合交往的生動細節。

札木合第一次正式幫助鐵木真,是幫他奪回被搶走的妻子孛爾帖,札木合聽完鐵木真帶來的口信,用文學的語言回答道:我已得知我的朋友鐵木真的被窩裏無人相伴,他胸中一半已被掏空,而我的心也為此感到疼痛,所以,我們要粉碎三姓蔑兒乞部落,我們要救回我們的孛爾帖夫人!

如此的理解,如此的心靈,可以想見他們是多麼鐵的兄弟。

但是,其實札木合極有心計,為人陰險,背信棄義,又野心勃勃,他時時也想一統天下,於是,不斷施展詭計,在一次尋找新牧場的過程中,兩人決裂。

矛盾終於爆發。

札木合的弟弟,在兩個部落的爭鬥中死去,札木合結集他部落及盟友共三萬人,浩浩蕩蕩向鐵木真奔襲而來。鐵木真當然也不示弱,也集中了三萬人馬,分十三路作戰。

有一個場景,充分顯示了札木合的惱羞成怒:他弄了七十口大鐵鍋,燒開水,將那些抓到的鐵木真的追隨者,丟進鍋裏煮死。

如此恐怖手段對待俘虜,只會激起兩個部落的更大仇恨。結果自然是,越來越多的人追隨鐵木真,一股忠誠的力量在大汗周圍形成:鐵木真老爺會把自己的衣服脫下來送給你們穿,會從自己騎的馬上跳下來,把馬送給你們騎。他確實是一個值得擁有國家的人,他懂得善待部下,他能夠把國家和人民管理得井井有條。

鐵木真懂人心,順應人心,他是在極度艱難環境下成長起來的蒙古青年,他要讓他的人民停止爭鬥,大家和和氣氣在草原上生活。

一二○一年,札木合也被擁戴為「古兒汗」,意思是強大的汗,眾汗之汗。

一片天空下,怎麼能允許「力量」和「強大」同時存在呢?

一二○二年冬,冰天雪地季節,闊亦田,鐵木真聯軍和札木合、乃蠻聯軍在此進行了一場生死大戰。

關於闊亦田大戰,格魯塞也為我們提供了一個精彩的細節:

天亮前,札木合這一方,精通巫術的兩位首領開始施魔法,只見他們口中念着咒語,將一些小石子扔進一盆淨水中,想要呼風喚雨,飛沙走石,用以迷住鐵木真將士們的眼睛。

一時間天昏地暗。但是,暴風雨卻朝着札木合聯軍的方向襲去,長生天真的保佑鐵木真,猛烈的進攻,加上暴風冰雨,札木合聯軍馬上自亂陣腳,慌不擇路,跌死凍死無數,一敗塗地。

眾叛親離的札木合,最後結局是,他和追隨的五個人,一起躲進了近三千米高的大山。有一天,厭倦了躲藏生活的五個同伴,將札木合捆綁起來,送往鐵木真處。

據傳,札木合的下場十分悲慘。鐵木真不願意殺死曾經的兄弟,將他交給侄子處理,侄子對札木合用了酷刑,將札的身體一部分一部分地割下來。

為了完成阿蘭的囑託,為了統一蒙古的大業,蒼狼的後代,鐵木真,成吉思汗,最完美地將人道的文明與野蠻兩個極端集於一身。

我在聖山上,環顧四野。

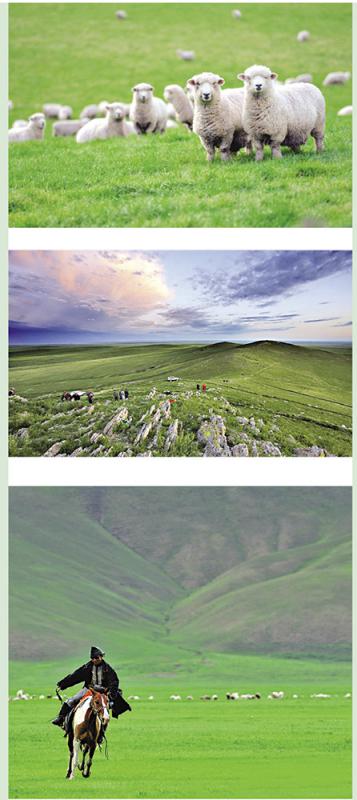

哪一個方向都望不着邊際,只有草原無盡的延伸,遠方雲層的最低處,似乎要將天和地彌合在一起,而鐵木真和札木合們,都早已融進天地中。

我再仰望頭上藍天,雲彩似乎可以用手撩着,這片草原上,只有聖山離天最近。我似乎看見了天人合一的實體,天人實在可以感應,天要人拋棄爭鬥,遠離血腥,就如那白雲和白雲下的牛羊,永遠這麼悠遊。

永遠的牧歌

我們看了場電影,完全是自主拍攝的小成本電影,電影叫《烏胡爾圖輝騰》,蒙語就是「牧歌」的意思。一句話解釋,這是一部講述蒙族長調《牧歌》如何誕生的電影。

天籟之音《牧歌》,就是從新巴爾虎草原開始傳唱出去的。

劇場的燈光暗下來,我們很安靜地坐着。

影片開頭出現的場景是,數百年前,一群巴爾虎牧民,趕着他們的牛羊,勒勒車上拉着氈房等全部家什,在冰天雪地裏轉場。一望無際的雪原,大風揚起厚雪,牧民揚起鞭子,向空中揮去,那拋物線甩得瀟灑之極,一整個銀妝世界。這全部是在新巴爾虎右旗實景拍攝的。

男青年朝克圖和女孩道力格爾相戀了,深深相愛,他們誰也離不開誰。

章京(類似鄉鎮長)也看上了道力格爾,就在兩人婚期臨近之際,他利用特權,借派遣屯牧守邊的機會,將朝克圖派往守邊地。朝克圖服役期滿歸家途中,遭遇土匪,不幸中彈。同行青年帶回了他的棄物,家人和道力格爾都以為朝克圖遭遇了不測。章京協迫道力格爾就範,遭拒絕,道力格爾昏倒引發帳篷火災,不幸身亡。

所幸,朝克圖被蒙古老人營救,回到了千念萬思的家,卻不見了心愛的人。他發瘋似地跑到道力格爾的帳篷地,用手扒呀扒,一直扒到她的戒指才停下來。

朝克圖日夜思念道力格爾,他將思念化作縷縷情感音符,《牧歌》永遠傳唱。

我關注到影片中的一個細節。

朝克圖被安排守邊,雖是章京的私心,但它呈現的,卻是一段真實的歷史,巴爾虎民族屯牧守邊的歷史,他們守衛着祖國的大草原,一守就是二百七十年。

巴爾虎博物館門前的二十七級台階,代表他們守邊的二百七十年。

巴爾虎人是蒙古族的一支,但歷史悠久,最早見諸於公元前三世紀,他們一直生活在貝加爾湖以南和呼倫貝爾地區。公元一七三二年到一七三四年間,清政府將他們編成四旗,讓他們自己守衛着呼倫貝爾廣闊的邊疆,一守就是二百七十年。是什麼樣的信念能這樣堅持?我想,因為他們的祖先阿蘭母親的訓誡,兄弟齊心,才能保衛自己的家園。

現在,《牧歌》早已被申請為世界非物質文化遺產,屬於世界名曲了。

我也吹《牧歌》,節奏紓緩,樂調簡單,但顯然很難吹好,即便我聽范聖琦老爺子吹的薩克斯管曲,也只是聽出了一種流暢而已,那種飽滿的深情,草原空曠和遼闊的境界,似乎遠沒有達到。看過電影,見證過這一對巴爾虎青年的悲情故事,到過新巴爾虎草原,我想我有了一些新的體驗。

不過,這也只是一些新理解而已,蒙族人的歌喉,我只有驚嘆。

每每看到內蒙西藏等少數民族男女歌手,一上台,就會給人以驚奇,那種原生態的嗓音,漂亮,結實,情感濃厚。高音嘹亮,直鑽雲霄;中低音渾厚,似乎要將你整個身子都融合,融合到歌裏去。我曾經請教過音樂專家,他們給我的解釋是,歌手們所處的環境造就了這種天賦。草原和大山,地闊天高,這個獨特的舞台,會讓從小生活在這裏的人們,唱歌的氣息越來越足,聲音也越唱越嘹亮,傳得也越來越遠。

我們在聖山附近的牧民家用餐。

飯還沒吃完,陳曉雷自告奮勇站起來放歌,在他的帶動下,馬特上去了,巴雅爾圖上去了,烏蘭上去了,艾平上去了,姚廣上去了,烏瓊上去了,高穎萍上去了,海勒根那也上去了,蒙族兄弟姐妹一個個面帶紅光,激情大展歌喉。旗宣傳部的烏蘭姑娘唱《遼闊的巴爾虎草原》,圓舞曲節奏,兩手打着節拍,表情自然大方,聲音高亢激情,明亮圓潤,如疾馬履平地似輕鬆;艾平唱到「草原我的母親」,已是淚光點點,她說,每次唱到這,都會流淚,不由自主。我能理解,一位深愛着草原母親的漢族作家,在呼倫貝爾的六十年,骨子裏流淌的已經完全是這一片草原的血液。

闊大的呼倫貝爾大草原,就是巴爾虎人的大舞台,他們歌以詠之,牧歌愉悅着他們的心靈,也愉悅着我們的心靈,牧歌安撫着他們的心情,也安撫着我們的心情。

尾聲

在新巴爾虎右旗待的五天時間裏,其間下過幾場短雨。離開的那天凌晨,陽光早已升起,我再次走進思閣騰賓館外的那一片草原,發現草已大綠,冰茅、車前草、胡枝子、黃蓮花、豬毛菜、毛百合、防風、水木賊等等,都已經換綠裝迎風搖曳了,這種不可思議的張力,讓我強烈震撼。

微風拂我面,涼爽舒適,遠處牧民的小帳篷裏,有輕煙裊裊,場景極其安詳。

我碰到同樣早起的鍛煉者。他說他叫孫寶林,上世紀五十年代隨父母從興安盟遷居到此,他是旗氣象局的退休司機,兩個孩子在做買賣,他有三千多退休工資,九十平方米住房,帶車庫。我問他這裏有什麼好?他說人少、地廣、空氣好,牛羊肉好吃;我問他這裏有什麼不好?他說風大、天冷、水少,經常要乾旱。

是呀,百草豐美、鮮花盛開只是草原短暫漂亮的外衣,大部分時候,這一片土地,都被白色和嚴寒所包圍,但正是這種惡劣的環境,才使這個民族練就了對抗自然的強大內力。他們的頑強,就如那些嚴冬下不屈的百草們。

空曠無人,天地連接處,我忍不住清了清嗓子,肆無忌憚地放歌:

藍藍的天空上飄着那白雲,白雲的下面蓋着雪白的羊群。

雖然有些歇斯底里,雖然毫無蒙族長調的章法,但我自忖還有些吹薩克斯管的底子,盡量將氣息拉長,拉長,再拉長,因為我要歌唱,歌唱巴爾虎湖山歌,歌唱成吉思汗的草原,英雄的草原,永遠的歌。

(下,上篇已於十月八日刊出)

‧陸春祥,中國作協會員,一級作家。已出版隨筆集《病了的字母》、《字字錦》、《樂腔》、《筆記中的動物》等。作品曾獲第五屆魯迅文學獎、浙江省優秀文學作品獎等。