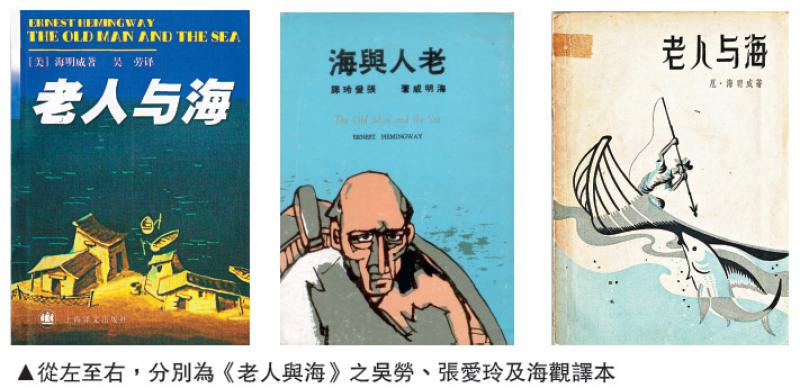

圖:從左至右,分別為《老人與海》之吳勞、張愛玲及海觀譯本

以下一段文字,我曾在另一篇文章中引用過。為了引申《老人與海》中譯三版本的不同特色,特此再引述一次。(筆者註:卡洛斯.貝克是研究海明威文學成就專家,一九○九年五月五日出生,一九八七年四月十八日逝世,享年七十八歲。)。

一九六一年七月二日,海明威因高血壓及糖尿病(筆者註:還有肥胖症。),引發情緒不穩。自一月初至四月底,三番四次進醫院留醫電療。兩個月後再度出院回家休養。就在這一天,《海明威的一生》"Ernest Hemingway:A Life Story"作者,普林斯頓大學退休文學教授、著名傳記作家Carlos Baker卡洛斯.貝克,在全書最後一章,刻意詳細描繪,海明威在世上最後一天的情景:「禮拜天的早晨,天空非常明亮,無雲,海明威像平常一樣,醒來得很早。他穿上了他那件號稱『龍袍』的、紅色長睡衣,輕輕地走下扶梯。早上的陽光,投射一個個的光圈,在起居室的地板上。

「他已經注意到了,所有的槍,都鎖在地下室(筆者註:地下室北美通稱『土庫』,對『地下室』這名詞反而陌生。),他知道鑰匙,放在廚房水槽上方的窗椽上。他輕輕走下地下室的台階,打開了地下室貯藏庫的門。地下室陰濕,聞起來有如墓地。他在貯藏庫,選了一枝雙管獵槍。這枝槍是他多年來,用來獵(殺)野鴿子的。他從地下室的一個箱子裏取了幾發子彈,他從地下室的台階回到屋裏來。外面雖然陽光正升起,卻不影響他的意念。他越過起居室,到爐灶那邊去。在他心裏,他一直相信:『業報有因,緣起緣滅。 』(筆者註:原文為:" il faut(apre's tout)mourir")。他將兩顆子彈上膛,把槍托小心着地,身子倚向前去,將槍口抵住眉毛上方前額的地方,然(而)後扣下扳機。這是一九六一年七月二日太陽正升起來的時候。」(楊耐冬譯《海明威傳》。一九六九年九月台灣志文出版社初版。)。以上是海明威在滾滾紅塵,生活了六十二年的最後一天,飲彈自盡最詳盡,最簡單直接的紀錄。

真實的情況是:海明威早已意識到,身為一代文豪,江郎才盡了。海翁的文學創作成就,我看他有頗自知之明,年輕時早用盡,或者說過度透支。所以到了晚年,不過六十一歲;不但文學創作沒有層樓再上,而且沉迷打獵和享樂,反而日漸退步,飲彈自盡;與其說是「殉文」,不如說是大解脫。

我珍藏了三本絕版海明威傳記,儘管三本內容各有特色;譯筆最好的,我認為,還是第一本。按歷年購書習慣,我寫下了購書日期:一九五七年八月二十七日,上海新文藝出版社初版,距今已整整五十九年。回首前塵往事,也委實太遙遠了。譯者海觀《譯後記》中說:「抗日戰爭期間,他也曾來過我國。」但缺正確日期。上網搜尋也無結果。海觀繼續說:「海明威在二十五歲以前就已經奠定了一個作家的聲望。」這是相當肯定的說法。「他那獨特的風格,簡練的語言,充滿詩意的散文,細緻入微的描寫,這一切都顯示了作者驚人的才能和他的藝術(表達)技巧。」

上引楊耐冬譯本,書末〈海明威年譜〉,可能篇幅太短,無直接談及海翁十八歲在Kansas City Star《堪薩斯城星報》做記者時形成的寫作風格,反而維基百科提到,「海明威的寫作風格,是受堪薩斯城星報實習記者(時的影響)。」海翁非常強調,「句子要寫得簡潔,文章開首段落要短,用強有力的字眼,思想要正面。」明顯的,這是記者的報道式創作風格。無可否認,海明威的確是以「記者眼」的觀察目光創作之第一人。海觀指出的,「二十五歲以前,就已經奠定了一個作家的聲望。」當時海明威不過十八歲,是創作慾最旺盛的青年時期。

海觀又認為,海翁是一個有良心的,正直的作家。他憎恨強暴,對普通人寄予無限同情;對(庸俗的資產階級,抱着內心的鄙視。但,海翁又是一個思想極其複雜、世界觀極其矛盾的作家,這種矛盾都反映在他的每一部作品裏面。海明威後來財源廣進,購買私人遊艇,置屋定居古巴,搖身一變,當了他「內心鄙視」的「資產階級作家」,這點,海觀怎樣自圓其說呢?海觀在〈內容提要〉(扉頁二)中提到,《老人與海》出版後,在蘇聯及其他各國作家中,更成為一個討論的題目。時至今日,「蘇聯」這名稱早已消失了,但不影響海觀作為三本中譯者,譯筆最優秀的首選。

第二本是張愛玲譯本,一九七二年一月今日世界出版社初版,距離今天也超過四十年了。張、海兩位譯筆各有千秋,張譯勝在蔡浩泉的封面設計及插圖,相當精彩。尤其是封面。雖然老人顯得有點蒼老,但,和他老邁的身體配搭適宜,因而「他身上的每一部分都顯得蒼老,除了那一雙眼睛。」封面那張板畫風格的、老漁夫聖地牙哥(筆者註:張譯山蒂埃戈,海譯桑提亞哥)圖片,佔了封面將近半版篇幅。原著沒提到老漁夫的真實年齡,只說他「又瘦又憔悴」,非常搶眼;與書名,中英譯者姓名("The Old Man And The Sea",「筆者註:封面原著英文套紅and the兩字應為And The。」)襯托得體,比起海譯的封面,未免太單調了。

第三本吳勞譯本,是我珍藏《老人與海》三譯本中,資料最豐富、但未算最詳盡的中譯本,尤其是不厭其煩的詳細註釋。例如:「第一批星星露面了。他不知道其中有一顆叫Rigel(筆者註:吳勞為此作了註釋:意為「腳」,為獵戶座左下方(肉眼看到的)、那顆最(明)亮的星,我國天文學家稱之為參宿七。)。( 筆者註:有興趣的讀者,可參考伊思.里德帕斯Ian Ridpath著《天文觀星圖鑑》"Stars And Planets",格林威治天文台繪製,陳心維譯,一九九九年五月,台灣台北貓頭鷹出版社初版:(「參宿七是獵戶座最(明)亮的恆星,距離地球約七百七十光年。西名Rigel源自阿拉伯語,意思是腳,因為所在的位置代表獵戶奧利恩Orion的腳」。)。海譯並無註釋,介紹較為簡單:「他不知道獵人星座左足星的名字,但是他看見了它就知道它們馬上都要出來,他又要有這許多遙遠的朋友了。」(頁四十八)。雖然輕率一點,總算有個交代,比起張譯的「他不知道萊傑爾星的名字,但是他看見它,他知道它們不久就要全部出來了,他可以有這些遼遠的朋友陪着他。」(頁五十五)張譯無註釋太馬虎,草草了事過關好得多。