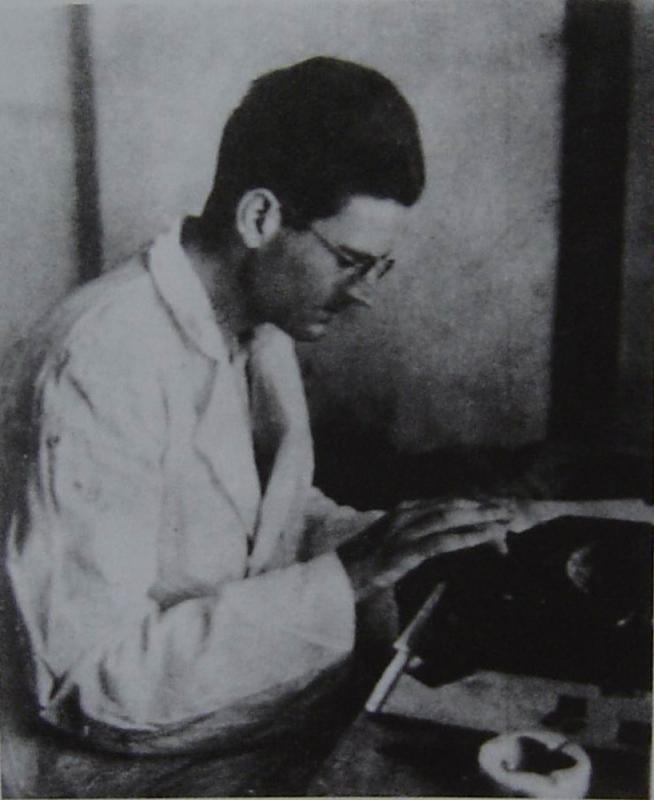

圖:一九四二年,傅萊在白求恩衛生學校,用白求恩留下的打字機備課

奧地利國家基金會於二○一五年出版名為《記憶》的書集,以紀念二戰期間被納粹迫害人士。時任奧地利總統費雪(Heinz Fischer),專為此書撰寫了一篇回憶傅萊的短文。

傅萊是奧地利醫生。一九三九年一月,為逃避蓋世太保追捕,他抵達中國上海,後奔赴晉察冀抗日前線。晚年,他多次對兒子談起:「一九四二年初至一九四四年底,這三年時光,是我人生最艱難、最危險的時期,也是我最有激情、最幸福和最為懷念的時期。」/何 雁

這三年,正是中國抗戰最艱苦歲月。剛到中國時,傅萊年僅十九歲。最初,他就職上海虹口難民傳染病隔離醫院。之後北上天津、北平、邢台等地醫院,從事抗日救援工作。

一九四一年十二月,傅萊與中共地下交通員一起,輾轉從北平到達西山。在蕭克將軍部隊護送下,先到八路軍平西司令部。兩個星期後,又赴晉察冀八路軍司令部,聶榮臻司令員請他吃飯,親切地說:「你離開法西斯鐵蹄下的祖國,來到中國參加八路軍,從而獲得了自由。」按照德語「自由」一詞諧音,為他取中文名字「傅萊」(原名Richard Stein,後更名為Richard Frey)。

白求恩衛生學校

不久,傅萊去白求恩衛生學校教書。這所學校離前線二十五英里,位於河北省唐縣葛公村,有教職人員近千名,學生平均只有初中或小學水準,高級班開課前,已經學習三年課程。

傅萊為高級班授課,每周上課六節。一開始,他的中文不好,只能先用德文寫好講稿,再借助字典譯成中文,並在漢字旁標註讀音。結果,一小時的課,要花八個小時備課。有一次,他講斑疹傷寒的內容時,說該病是「蛋」引起傳染,看到學生們一臉疑惑,就在黑板上寫了一個「蚤」字,大家看後都笑了,才明白是發音錯了,他自己也不由地笑起來。

由於傅萊近視,經常編寫講義直至深夜,聶榮臻批准單獨用一盞兩個油捻的油燈。邊區條件艱苦,教師兩人合用一盞油燈,只許點一根油捻子,唯有傅萊享受這種「特殊照顧」。

日軍嚴密封鎖,物資匱乏,學校連紙與墨水這樣的基本用品都缺乏,書本就更加珍貴了。最新的書是一九四○年版《醫學評論》,大部分書都是一九三五年或一九三六年出版。學校有一些基礎醫學教材,為了防止日寇突襲,平時把書藏起來,只有在特別需要時才拿出來。

學生對醫學新發展了解很少,根本不知道磺胺類藥,對阿的平(Atabrine)等藥也知之甚少。因此,傅萊授課時,總是先介紹醫學近期發展,將教學重點放在有實際價值的課程上,教授有關瘧疾、傷寒、回歸熱與戰傷外科知識。學生畢業後,送到前線或地區醫院,再實習六個月。

傅萊兼任白求恩國際和平醫院內科醫生。這家醫院看上去更像普通農舍,病人都躺在炕上。醫院分五個病區:內科、外科、傳染病科、產科與眼科;有一間實驗室,一台X光機,三台顯微鏡。加拿大醫生白求恩一九三八年帶來的器械還在使用,實際上,這些是唯一可用器械。試劑等也都很缺乏。門診部每天免費給大約一百個病人治療與發藥,大部分藥品是當地生產。

每年,傅萊去前線巡查二至三個月。在前線,既沒有實驗室,也沒有X光機,甚至沒有聽診器與溫度計,只有最優秀的大夫才能在這種條件下工作。儘管有那麼多困難,醫生通常還是能夠做到正確診斷。前線醫生非常渴望學習,傅萊每次巡查,都要花許多時間開講座與授課。

前線做手術很困難,一個團通常只有三、四把止血鉗,還是陳舊與生銹的。有時,醫生只能用木匠的鋸子與普通的刀來做截肢手術,只有用蒸饅頭的蒸籠消毒,因此無法達到徹底滅菌。沒有X光機,造成骨折病人殘疾比例高。

藥品也十分匱乏。這一地區,每年大部分人都要患瘧疾,而擁有一千九百萬人口的邊區,卻只有三十到五十磅奎寧。傅萊採用中國古老醫術,在瘧疾發作前二至三小時之間進行針灸:將針在第七頸椎骨與第一胸椎骨之間,以及第六與第七胸椎骨之間,刺進兩毫米深。針刺入皮膚後,按摩周圍皮膚並擠出一兩滴血來。傅萊用顯微鏡觀察,發現經過針灸治療後,患者血液中的寄生蟲逐漸消失,起碼百分之七十的病人血液中白細胞有所增加。

通過推廣針灸,防止了大多數瘧疾患者發作,省下了幾百磅奎寧。為此,傅萊受到毛澤東主席、朱德總司令讚揚,八路軍總部通報全軍,並為他頒發陝甘寧邊區獎狀。

與柯棣華的友情

傅萊身居異國,苦惱不能「暢所欲言」。當傅萊與柯棣華(Dwarkanath Kotnis)第一次見面,用英語互致問候時,真有點「他鄉遇故知」的感覺。

柯棣華是外科主治醫生,任白求恩國際和平醫院院長。一九三八年,柯棣華隨同印度援華醫療隊來到中國,接替犧牲的白求恩大夫。傅萊到達晉察冀時,柯棣華已與衛生學校教員郭慶蘭結婚。

傅萊與柯棣華成為鄰居,一開始,談得最多的是學中文。柯棣華已經能用漢語講課,直接用中文備課了。傅萊對此十分欽佩,柯棣華搖搖頭說:「不行!這點進步全是逼出來的。」他說,最怕寫板書,常因多一筆少一筆出笑話。

過了半年,一九四二年夏天,上級要求每個幹部寫一份自傳,填一份履歷表。柯棣華毫不躊躇,用中文洋洋灑灑地寫起來。他還寫了不少整風學習筆記,抄錄了不少上級檔。真不知他下了什麼樣的功夫!傅萊又向他討教,柯棣華裝出一本正經的樣子說:「有個中國老婆就好嘍!」

生活上,令傅萊欽佩的地方就更多了。比如,柯棣華能穿草鞋,傅萊一穿這種鞋,腳就打泡,咬牙堅持幾小時,害得路都走不了。柯棣華敢吃紅辣椒,根據地油少、鹽少、菜少,開胃的也只有此物。傅萊也學着吃,真不如柯棣華來得輕鬆。晚上,老鄉怕凍着八路軍的外國兵,總要多燒幾把柴,有時烤黃了炕席,這如何睡得下?一是熱,二是硬。每人又只有一條褥子,傅萊一夜睡過,就有些吃不消。柯棣華卻不同,炕再熱、再硬,也鼾聲大作。

部隊靠黑豆、野菜過生活,聶榮臻經常批一部分細糧給兩位洋大夫。這些特殊待遇,使他們為之感激,也為之不安。柯棣華曾要求取消特殊待遇,沒被批准。有時洋大夫改善生活,每人能分得一碗肉菜,柯棣華會端着去護士班,與戰士們分而食之。

傅萊說,柯棣華端正斯文的面龐上,似乎缺少生動表情,像人前害羞的靦腆人。其實,他很幽默,常常妙語連珠,逗得大家捧腹大笑。

一九四一年至一九四二年,經常行軍轉移,一天走百十里地是常事。就這樣,有機會也要開個聯歡會。學校教務處最拿手的是京劇,能湊齊一個不錯的班子。柯棣華也喜歡唱兩句,有一次竟高聲唱起來,濃重的南亞口音,再加上跑調,誰也聽不清他唱的是什麼。

其實,柯棣華有一副好嗓子,擅長英語獨唱。傅萊印象深刻的是,柯棣華演唱美國黑奴歌曲《老黑喬》,聲調低沉、傷感。一曲歌罷,聽眾個個陷入沉思。

有一次,冀中送來一批糧食,要到六十里外的馬莊背糧。柯棣華病了,江一真校長不讓他去,也不發給他口袋。柯棣華還是去了,他脫下軍裝褲子,把褲腳一繫,背上米就走。幾十里路走下來,大家腳步漸漸慢下來。

這時,柯棣華提議要與傅萊競走。傅萊一米九二的體格,自然不怕這個不到一米七的小個子。隊伍前列,柯棣華拚力競走,不時地做一兩個印度婦女頭頂雜物,雙臂平衡的姿勢逗樂。後邊的人為了看熱鬧,你追我趕,不知不覺又走了十幾里路。等到達駐地,只見柯棣華面色蒼白,汗水淋淋。傅萊不由懊悔起來:本不該回應他的挑戰啊!

一九四二年十二月八日晚九點左右,傅萊得知柯棣華癲癇病發作,立即趕去急救。開始,柯棣華發作間隙在一小時左右,隨後十幾分鐘抽搐一次,午夜過後,抽搐便不能緩解,一切能想到的辦法,一切能用的藥物全用上了,可終究不能挽救。次日早上六時,傅萊聽診器裏沒有了柯棣華的心跳聲。

傅萊傷心極了:他才三十二歲呀!就這樣告別了我們。柯棣華逝世前不久,傅萊問他:是否想念祖國親人?柯棣華略一沉吟,說:想,想得厲害!特別是太平洋戰爭爆發後,印度面臨被佔領威脅時,我有回國打游擊的想法。但我也認為,凡是侵略者染指的地方,無論東西南北,都是一個戰場。

參加反掃蕩戰鬥

傅萊參加過幾次前線戰鬥。攻打敵人堡壘時,通常在離戰場二至三英里的地方,找到一個遮蔽處,當地農民把傷患抬下來進行救治。由於缺乏子彈,部隊選擇近距離作戰,大部分傷患都是被手榴彈炸傷,或與敵人進行肉搏戰時受的刺刀傷。

對傷患救治,通常在一至六個小時之內進行。由於缺少器械設備,要救治腹部受傷的重傷員幾乎不可能。沒有磺胺類藥,創傷引起嚴重感染,恢復時間也拖得很長。傅萊帶了一台顯微鏡,在極少情況下,還能給傷患輸點血。沒有血漿,只能給傷患注射鹽水治療休克。

前線醫護人員不但救死護傷,還要參加戰鬥。發生過幾起這樣的情況:當醫生留在傷患身邊進行搶救時,最後卻為了不被俘虜而結束自己的生命。由於日寇對戰俘慘無人道,大部分人寧可自殺。

有一次,日軍使用了某種腐蝕性氣體,幸好傅萊及時趕到,使士兵避免了皮膚潰瘍與肺部損傷,恢復也較快。敵人使用毒氣,部隊所能提供的,只有裝有活性炭與石灰的薄口罩,這不是十分有效。

一九四三年秋,日軍集中四萬兵力,向根據地腹地─北嶽區發起大掃蕩。這年十月,學校與醫院搬到河北阜平縣大台村,學生分散在老鄉家;傷病員分成小組,每個小組由一個醫生與幾個護士負責,躲藏在山洞裏。大部分山洞在陡峭山壁,因此敵人不敢貿然發起攻擊。有時,敵人用煙熏的方法,但都沒有成功。

這是晉察冀持續時間最長、最為殘酷的一次掃蕩。老百姓遭遇最慘,房子被燒毀,牲口與糧食被搶走或毀掉,許多婦女被強姦。傅萊詢問幾個逃出來的農民,了解到更多日軍暴行:把嬰兒扔進滾燙開水裏,活體解剖懷孕婦女,還吃人的心與肝,並有確鑿的證據。

軍區四十二團負責保衛神仙山,與日軍戰鬥非常激烈。十月的一天,天空飄着雪花,傅萊在兩名戰士陪同下,走進位於大山深處的嶺根村,戰地醫院就駐紮在這裏。在村民家中,傅萊拉着傷患李來福的手,風趣地說:「我叫傅萊,你叫來福,我們都有福。抗戰勝利後,中國人民一定會迎來一個幸福社會。」

傅萊與其他醫務人員組成非戰鬥分隊統一行動,犧牲了一兩個人。傅萊所在分隊儘管是日軍重要目標,但一直都能成功避開敵人。有一次,在神仙山,一萬多名日偽軍包圍上來。分隊等到晚上,設法從距離敵人不到五十米的側翼悄悄地突圍出去。

學校與醫院所有人員,分散在半徑五十英里範圍內。掃蕩期間,傅萊也設法與一些學生保持聯繫,回答他們提出的問題,偶爾也講講課。以前幾次掃蕩中,學校都是統一集中行動,因此沒有中斷過教學。但這次掃蕩,的確是太艱難了!

反掃蕩快結束時,日軍飛機在北抓台上空投下一枚炸彈,一個戰士被埋進瓦礫堆。聽到呼救聲,傅萊與另一名戰友奮不顧身跳下去。敵機還在瘋狂掃射,他們用手拚命往外刨土,手上皮肉爛了,手指也流着血。十多分鐘後,終於把人救了上來。

一九四四年秋,傅萊告別晉察冀邊區,走了七百英里,一個月後來到延安,在中國醫科大學授課。翌年,他利用美國援華會提供青黴素菌種及部分資料,經歷五十多次失敗,成功研製出粗製青黴素,並親自送往部隊。

艱苦的抗戰歲月,傅萊感動於中國農民的純樸無私:老鄉寧可自己吃糠,也要把僅有的糧食捐獻給前方戰士;為部隊種菜,自己卻吃榆樹葉;為掩護部隊與疏散傷患,犧牲了自己的兒女。人與人之間的真誠與友愛,使傅萊留了下來。

在中國度過六十五年後,二○○四年十一月,傅萊在北京逝世。五年前,他已立下遺囑:百年之後,我希望將遺體先給醫療科研使用,火化以後將骨灰撒在河北唐縣葛公村的田野之中,那是我曾經同很多朋友戰鬥與工作的地方。我希望可以常伴那片可愛的土地以及那裏的人民。

(感謝傅萊夫人江國珍給予本文支持)