香港若要選出2016年度曝光率高的詞彙,看來非「支那」莫屬。有不少文章都探討過該詞的歷史背景,筆者就不從梵文音譯起細說歷史,畢竟遙遠的歷史賦予該詞更多是一種稱呼,方便兩國進行貿易及文化交流。道是可從晚清說起,國人是如何看待該詞,探討該詞如何從中性詞轉變成貶性詞。

清末戊戌時期,梁啟超等人以「支那」一詞來稱呼國人。如1896年,梁啟超已在《時務報》中用「支那」一詞,他還曾以「支那少年」作筆名,其他維新人士亦常用該詞來自稱中國,包括唐才常及夏曾佑。到20世紀初,改良派和革命派的報刊書籍更廣泛使用該詞,如1905年,黃興、宋教仁等人創辦的《二十世紀之支那》,幾乎各種書刊的大小標題均使用該詞,包括《支那文明史》、《支那全書》、《支那四千年開化史》等。

維新派拒用作稱呼國家

該詞並非所有有識之士的共識。維新派中亦有對該詞持保留態度的,此人叫黃遵憲(晚清詩人、政治家)。

他在《日本國志》中使用「華夏」來稱中國,並寫道「印度人稱曰震旦,或曰支那。日本亦稱曰支那。英吉利人稱曰差那,法蘭西人稱曰差能。此又他國重譯之音,並非我國本有之名也……我之禹域九州,實以華夏之稱為最古。印度、日本、英、法所稱,雖為華為夏不可知,要其音近此二字。故今以『華夏』名篇,而仍以秦、漢、魏、晉一代之國號分記其事雲」。

還有葉德輝譏嘲道:「更可笑者,筆舌掉罄,自稱支那,初哉首基,必曰起點。……論其語,則翻譯而成詞,按其文,則拼音而得字。非文非質,不中不西。東施效顰,得毋為鄰女竊笑耶!」在他與王先謙等人共同制定的《湘省學約》中,也對《湘報》好用「支那」、「震旦」等詞力加抨擊。上述之師均未能對此風氣有所作用。

但1901年梁啟超發表《中國史敘論》時,他寫道:「吾人所最慚愧者,莫如我國無國名之一事。尋常通稱,或曰諸夏,或曰漢人,或曰唐人,皆朝名也。外人所稱,或曰震旦,或曰支那,皆非我所自命之名也。以夏、漢、唐等名吾史,則失名從主人之公理;曰中國,曰中華,又未免自尊自大,遺譏旁觀。」與此同時,康有為堅持「中華」的國名,革命黨亦主張「中華共和國」的國名。

「混合侮辱絕望悲憤隱痛」

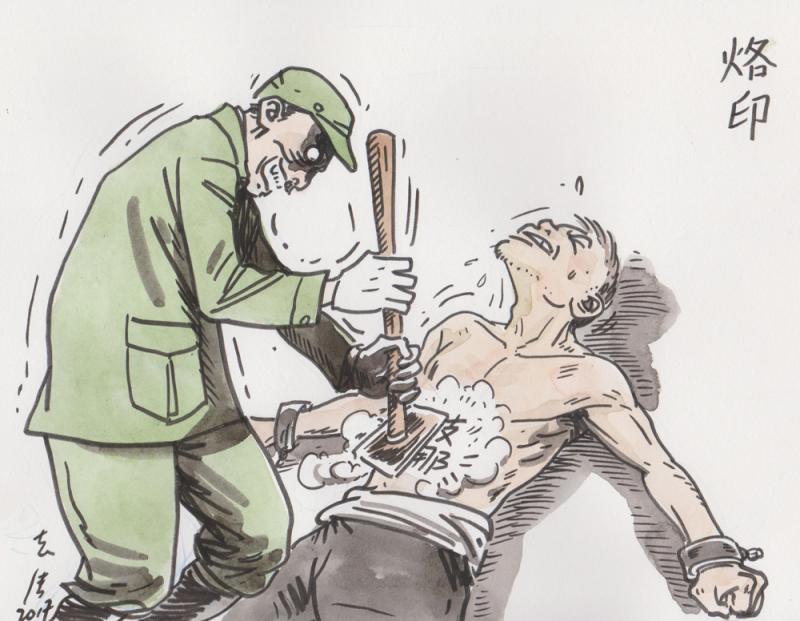

直至民國,該詞的爭議性逐漸消失。尤其五四運動時期,中國留日學生激烈反對日人稱中國為「支那」,如王拱璧的《東游揮汗錄》,就譴責日人自戰勝前清以後,即稱我華為「支那」。郁達夫亦在小說《雪夜》中寫道,「支那或支那人的這一名詞,在東鄰的日本民族,尤其是妙齡少女的口裏被說出的時候,聽取者的腦裏心裏,會起怎麼樣的一種被侮辱、絕望、悲憤、隱痛的混合作用,是沒有到過日本的同胞,絕對想像不出來的」。

日本在二戰戰敗後,盟國最高司令部政治顧問團確認「支那」稱謂含有蔑意,故於1946年責令日本外務省不得再使用「支那」稱呼中國,其後「支那」這一稱謂開始從日本政府的公文裏、學校教科書中、媒體中消失。但日本右翼分子仍然堅持使用「支那」稱呼我國,不斷挑釁我國人民。

撰文:楊州