考生臨場考試,難免緊張,但無論多緊張也必須小心審題,因為一旦錯審題目要求,就算洋洋數百字,最後也只能落得離題的下場,即是最低層級「所答與題目毫不相干」。

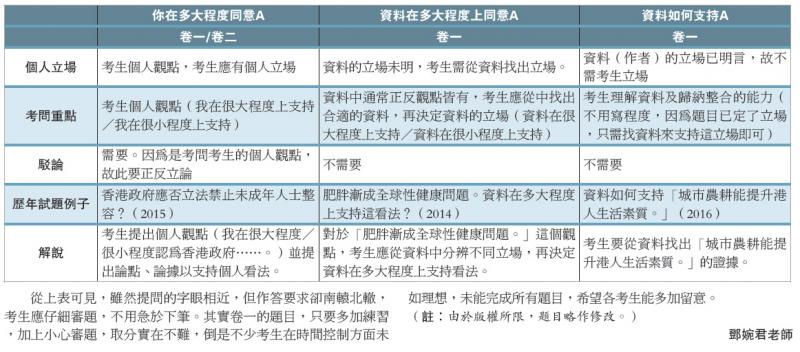

2012年是新高中第一屆文憑試,當年一如所料,大致上出現有描述數據題、解釋原因、分析及多大程度同意觀點等題型,到2013年,突然出現了一題有關「全球肥胖」的「資料多大程度支持看法」令不少考生答錯題目痛失分數;其後,這題型出現頻率愈來愈高、更出現「變種」,例如2016年考問「資料如何支持某看法」,可見這題型將成為常態,各考生理應認真學習作答技巧。

上圖表是三類容易混淆的題型:

過去十多年,不少發達國家的企業,將製造業的生產線,搬遷到成本較輕的國家,以致工業空洞化。香港也發生同樣的事情。豈料新興的服務業和知識經濟,無法填補工業空洞化帶來的職位流失,導致低層勞工生活拮据,中產無法「上流」,社會充滿怨氣。

為了增加就業和「上流」機會,不少國家地區實施再工業化政策。所謂再工業化,就是改變傳統工業的生產方式,捨人手和機器,而採用新科技(如機器人)提高生產效率,注入高增值元素,並且用大數據、雲端計算等,分析需求、產品行銷、資金成本或資本運作、風險管理等。德國為了促進再工業化,提出「工業4.0」政策,助製造業轉型。韓國有「製造業創新3.0」,中國亦有「中國製造2025」,特區政府應及早制定類似的長遠再工業化大計!

河流分上、中、下游。產業借用河流的比喻,也分上、中、下游,科技產業也不例外。香港要發展科技產業,必須政府和私人企業攜手努力。科技產業的上游,是由大學和企業領導科研,科研需要人才。私人企業科研不足,政府便要承擔主導的責任,加強大專院校的科研,吸引更多人才參與。長遠來說,要鼓勵企業多點投資科研,否則香港永難出現一間蘋果公司。

將科研成果商品化

中游包括如何將科研的成果商品化。香港在製藥、食物加工、食用品品質保證、個人健康、智慧老齡化及智慧城市等等,科研實力不弱,問題出在如何商品化。特區政府應率先在公共部門及公營機構使用科研成果,並鼓勵私人企業採用。現時,政府有20億元的創科創投基金、50億元的創新科技基金、院校中游研發計劃、投資研發現金回贈計劃、公營機構試用計劃、科技券先導計劃和創科生活基金等林林總總的計劃,不可謂不努力,也不是沒有成果,但和其他國家地區比較,尚嫌不足(請參考知識點)。

2013年,香港私人企業研發的支出總額,約佔研發支出總額的45%,政府和公營機構佔餘下的55%。根據國際比率,私人與政府公營機構的比例一般為70:30,可見私人企業投資不足。無他,高科技產品投資大、風險高、收成期長(動輒十年、八年),大多數私人企業不願意投入大量資金。政府能做的是提供誘因,例如稅務優惠、資金支持及科技資訊共享等等,務求吸引更多本地和外來企業從事科技產業。

協助初創企業擴展

下游,就是如何協助初創科研企業發展。要知道,私人企業較政府或公營機構貼近市場,了解客戶需要。可惜,不少初創科研企業,踏出了第一步,進入了「成長期」,卻缺乏資金擴大業務。政府提供的協助,遠遠不足以使初創企業遍地開花。

舉個例子,香港的電動車技術,本世紀初已經位列世界前茅,2005年造出了電動車,2007年開始銷售,比日本、內地都要早。2009年,香港理工大學與本地車廠合作推出mycar,並在東莞設生產線,可惜,其後得不到私人企業投資支持,無法在港落地。結果,被美國大型環保車廠用逾一億港元收購,首年即在美國生產兩萬輛mycar出售。下游無法配合,一而再的喪失商機(請參考思考點)。

撰文:博文