大公網12月7日訊(記者劉曉宇)每個時代都有它的記錄者,就像何藩曾用膠片和相機記錄五六十年代的香港。如今,一群出生於上世紀七八十年代的香港本地漫畫家,正用畫筆和紙還原屬於他們童年時代別夢依稀的香港記憶。

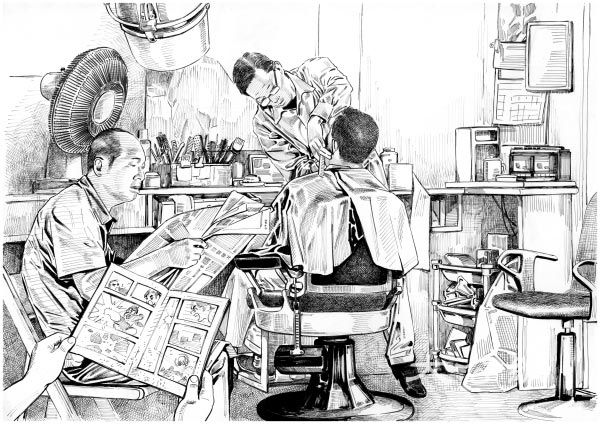

《後巷理髮》:貧富懸殊的七十年代香港,人們在巷尾鐵皮棚內理髮。對於作者曹志豪而言,亦是看漫畫的好時光。

12月1日至10日,「老香港×動漫」主題展在饒宗頤文化館舉行。十七位香港本地漫畫家的二十幅原創手稿在展覽中亮相,呈現畫家們對香港各行各業的印象。髮廊、涼茶鋪、擦鞋檔、米鋪、粵劇班……可曾想過,這些日漸式微的行業和店舖,有一日在漫畫裏被還原?

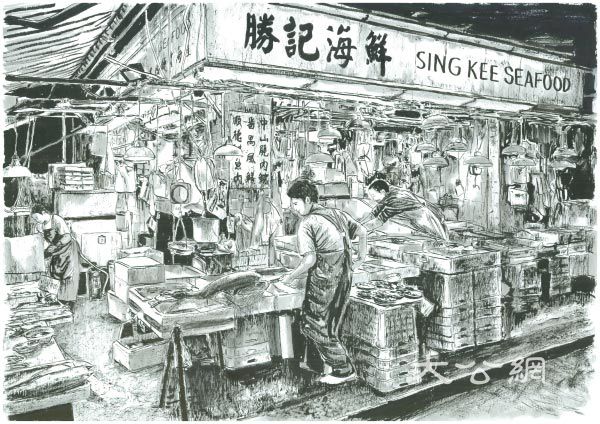

《魚檔》:Pen So選取街邊魚檔作主題。魚檔販賣活魚,現買現殺,可能有人會因為「濕漉漉」覺得污糟,但十分新鮮。

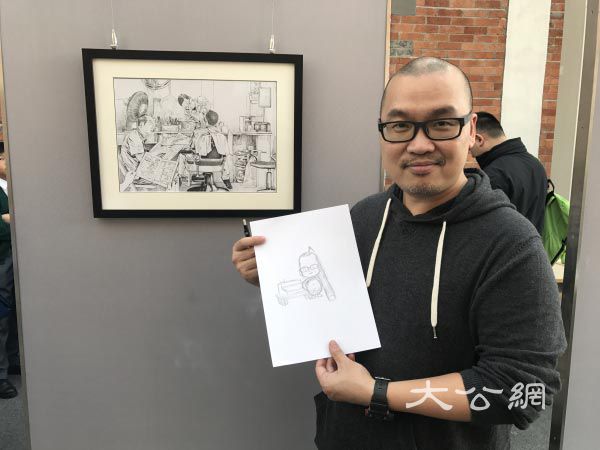

12月4日下午,漫畫家曹志豪、Pen So、Cody、白水等參展漫畫家來到展覽現場與觀眾互動交談,分享他們的創作靈感與香港記憶。

曹志豪說,「七十二行」希望用漫畫呈現出一代人心中的舊香港。 記者劉曉宇

曹志豪介紹,這次展覽是香港動漫畫聯會「七十二行」計劃的第一階段。「七十二行」的主題源於一次約稿,一間茶餐廳的老闆需要兩幅反映香港舊時行業的漫畫作裝飾,在創作過程中大家發現這件事很有趣,「每個人對特定的行業都有感情,於是商量,不如做一個文化歷史的記錄。」

除了漫畫,「七十二行」還計劃以跨媒介的方式來呈現傳統行業,包括與電視台合作,以及訪問各行老師傅並集結成書。曹志豪說,大家的想法都「好天馬行空咁」,不過已確定明年五到六月份展出第二批畫作,年末展出完整的「七十二行」。

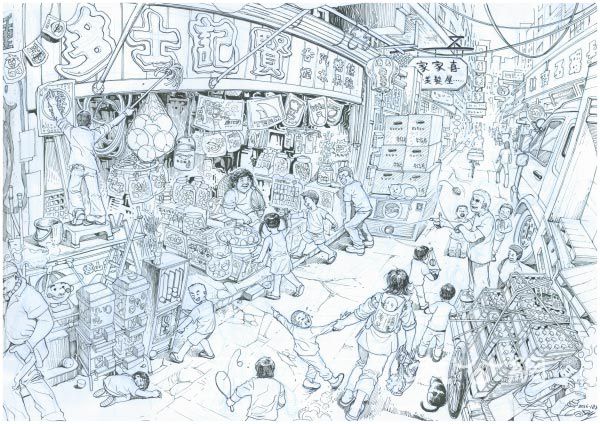

《士多》:Cody懷念兒時充滿人情味,琳琅滿目的士多店,現在小店的地位已被超級市場代替。

談及香港漫壇,曹志豪說,港漫正處於轉變階段。互聯網的興起讓漫畫有了更多載體,漫畫家們得以另闢蹊徑,創作環保、教育等小眾題材;但另一方面越來越多的娛樂選擇,也分散了人們對於漫畫的熱情,使得紙質漫畫書銷量銳減。他以八、九十年代為例,一本漫畫周刊在五百萬人口的香港能有十萬冊的發行量,譬如紅極一時並改編成影視劇的《中華英雄》、《風雲》、《蠱惑仔》,「按比例來說,這在如今是無法想像的。」

「政府都不希望經濟單一化,設立CreateHK基金、漫畫星光大道,以旅遊業推廣港漫。」但他認為這些對推動漫畫創作的原動力並不足夠。「香港漫畫有不同於日、美的自身特色,動作主題十分突出。轉型階段,希望未來港漫能夠突破限制,跨媒介繼續發展下去。」曹志豪說。

參展漫畫家大合照。大公報記者劉曉宇攝

展覽吸引一眾漫畫迷捧場,睇漫畫、與漫畫家們簽名合影。漫畫迷林山人說:「覺得今次的主題十分好,於是特意過來看展。」作為漫畫迷,同時自己也是漫畫家的Milk Dong說:「今次都是過來見見前輩,交流心得。現在從事漫畫行業的人少了,日、美都有重視漫畫行業的風氣,希望香港能像日本一樣,將漫畫作為課程,帶入中小學教育。」