「木卡姆是黎明的晨風,

是世間套曲的前奏。

百靈在她面前也覺得慚愧,

世人難以評價她的價值……」

第一次聽到這種旋律時,萬桐書還是個28歲的青年。儘管聽不懂少數民族語言的歌詞,他卻彷彿觸摸了一個全新的藝術世界,那麼美,那麼神奇,吸引他忘我地投身其中。

從此,他奔走於天山南北,穿越大漠戈壁,穿越草原雪山,穿越寒冬酷暑,只為一件事——搶救木卡姆。

這一走,就是70多年。

曾經,木卡姆一度瀕臨滅絕,正像他早年穿行的荒涼沙漠。

而今,「中國新疆維吾爾木卡姆藝術」已蜚聲全球,恰似他晚年面對的豐盈大海。

這項文化瑰寶絕境逢生,譜成了一段傳奇故事。音樂學家萬桐書畢生守護瑰寶,也把自己的人生活成了傳奇。

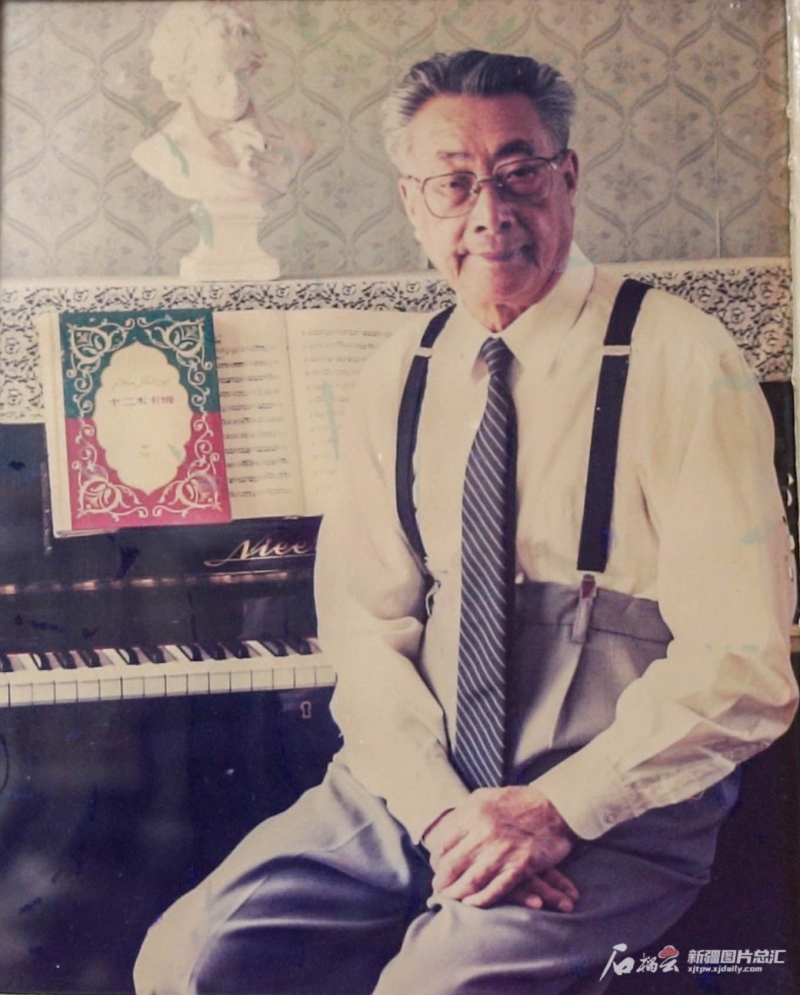

在廈門家中,萬桐書把《十二木卡姆》一書擺在客廳醒目位置。(萬桐書家人供圖)

(一)

1923年,萬桐書出生在湖北漢口英租界,自幼酷愛音樂,在軍閥混戰、日寇入侵的動蕩中度過了少年時代。

1938年初春,日軍飛機空襲武漢三鎮。在江漢關大樓,著名音樂家冼星海指揮萬人高唱「用我們無窮的威力保衛大武漢」。15歲的萬桐書站在人群中,攥緊拳頭,血脈僨張,由此立下音樂報國之志。

新中國成立後,萬桐書成為中央音樂學院的青年才俊。他又能唱歌,又會作曲,還精通多種樂器,以出眾的音樂才華成為一顆冉冉升起的新星。他的妻子連曉梅,也是一位「音樂才女」。正當人們期待着他們雙雙攀上藝術創作的高峰時,他們的職業乃至人生道路卻忽然扭轉了方向。

1951年3月,中國音樂家協會主席呂驥把萬桐書找去:「組織準備派你到新疆工作。新疆有一套音樂叫作十二木卡姆,快要失傳了,得馬上搶救。」

十二木卡姆?那是什麼?萬桐書一臉茫然。

更茫然的是連曉梅。聽到丈夫的轉述,她的第一個問題是:新疆在哪裡?

1951年3月,從北京前往新疆前,萬桐書一家三口合影。(資料片)

(二)

也是1951年3月,在新疆塔克拉瑪干沙漠西南緣,風沙遮蔽了天空,巴旦木的花蕾在枝頭瑟瑟發抖。

喀什老城吾斯塘博依老街的盡頭,一位七旬老者步履蹣跚,踽踽獨行的影子在夕陽中越拉越長。他邊走邊唱,那略帶沙啞的歌聲已被大漠風沙打磨了不知多少歲月:

「我拼力在戈壁上四處奔走,

苦苦探尋為的是如願以償……」

他叫吐爾迪·阿洪,他唱的便是十二木卡姆。

新疆維吾爾木卡姆藝術是一種融歌、舞、樂於一體的獨特綜合藝術形式,基本成型於16世紀中葉,經過400多年的傳承演化,以豐富的音樂語言反映着維吾爾族歷史與社會生活的方方面面。木卡姆吸收大量中原音樂元素,同時也極大豐富了中原音樂。它包括十二木卡姆、刀郎木卡姆、吐魯番木卡姆、哈密木卡姆。其中,十二木卡姆因規模最龐大、結構最完整而最具代表性。

然而,在舊社會,木卡姆藝人被視為下等人,受盡地主權貴的欺辱,四處流浪,朝不保夕。在生活困苦中,老藝人日漸凋零。最後,能完整演唱全套十二木卡姆的,只剩了吐爾迪·阿洪一個,連他的兒子都做不到。

時任新疆省副主席賽福鼎·艾則孜偶然得知這一情況,十分震驚,到北京時當面向周恩來總理作了彙報。周總理當即表示,中央將給予大力支持,這樣的寶貝一定要搶救!

(三)

搶救藝術瑰寶,必須派全能型音樂人才。根據原文化部、中央民委的要求,中央音樂學院反覆甄選,最後重任落在萬桐書身上。

抱着只有1歲大的女兒萬史迅,萬桐書夫妻倆從北京踏上西去的列車。他們又忐忑又興奮,像那個年代無數青年一樣,被建設新中國的豪情激勵着,對未來充滿了夢想。

先坐火車,又倒汽車,再乘飛機,他們幾經輾轉,終於到了迪化(今烏魯木齊)。飛機是當時的中央民委專門給他們協調的,因為他們到蘭州後得知,去往新疆的路上還有殘匪出沒,所以上級派了一架軍用飛機接上他們。

來機場接站的,是一駕當地俗稱「六根棍」的馬車。馬兒小跑,鈴兒叮噹,萬桐書一家迎着春風駛入城門。

忽然間,維吾爾族馬車夫唱了起來。那是萬桐書從未聽過的一種曲調,歌詞雖然聽不懂,明快的節奏、歡快的情緒卻一下就打動了他。

「這是什麼歌?」他問。可是馬車夫也不清楚,只知道家鄉人人都會唱幾段。萬桐書跟着學唱,馬車在歌聲中輕快前行。

安頓好住處,萬桐書開始熟悉這座城市。他們當時工作的維哈劇團附近,有個湖名叫紅湖,湖畔綠樹成蔭,其中有一棵百年古樹,枝葉繁茂,遮天蔽日。工作之餘,萬桐書有時會去那裡走走。

一天傍晚,他又來湖邊散步,還沒走到古樹旁,就聽見一陣琴聲、鼓聲、歌聲,那歌聲馬上讓他想起了馬車夫的歌唱。萬桐書駐足細聽,很快沉醉其中。一曲唱罷,一曲又起,明顯是另一位歌者,曲調、伴奏也別有韻味。幾位歌者就在百年古樹下,萬桐書沒有走近,遠遠傾聽,不忍驚擾他們。

第二天傍晚,萬桐書早早吃了晚飯,又來到古樹附近,悄悄聽了一晚。從那曲調中,他聽出了歡快、憂傷、沉吟,聽出了悲歡離合、人生百態。

第三天,萬桐書忍不住要弄清樹下的歌者究竟是什麼人。一問方知,他們就是從新疆各地請來錄製十二木卡姆的幾位民間藝人,他們演唱的正是新疆維吾爾族「萬歌之源」——木卡姆。

其中有位老人,中等身材,長須濃眉,戴一頂巴旦木花帽,身穿紫綠相間的彩條袷袢。塔克拉瑪乾的太陽給了他古銅的臉色,臉上的紋理像天山般峽谷縱橫,深褐色的雙眸炯炯有神。他,就是大名鼎鼎的吐爾迪·阿洪。

來自首都的青年音樂學家和揚名邊疆的民間大師就這樣相逢了。語言不通不是障礙,音樂就是他們共同的語言。吐爾迪·阿洪給萬桐書演唱十二木卡姆,萬桐書為吐爾迪·阿洪拉小提琴。他們朝夕相處,很快成了忘年交。

吐爾迪·阿洪是十二木卡姆故鄉一個音樂世家的第五代傳人,6歲學樂器,12歲學十二木卡姆,20歲能獨立演唱。十二木卡姆的幾百首歌曲、幾千行詩,全都融在他的血脈裏。

錄音還不能馬上開始,因為當時全新疆都沒有一台錄音設備,怎麼辦?

心急如焚的萬桐書向北京求助,上級部門在全國展開蒐尋,最後從上海買到一台鋼絲錄音機,據說是美軍撤離中國大陸時留下的處理物資。

十二木卡姆整理工作組正式成立,萬桐書任組長,音樂家劉熾和他的弟弟劉烽,作曲家丁辛、詩人克裏木·霍加等人都是成員。

上世紀50年代,萬桐書(前排左二)、吐爾迪·阿洪(前排右二)等十二木卡姆整理工作組成員合影。(資料片)

一切就緒,準備錄音!不料,用電又遇上了麻煩。迪化當時電壓不穩,錄出的聲音忽高忽低。幸好廣播電台幫忙,弄來一台手搖發電機,又將播音室讓給工作組用。當時條件有限,但當地黨組織和政府部門想方設法,為他們解決了各方面困難。

1951年8月10日,吐爾迪·阿洪拿着薩塔爾琴,來到錄音機前坐下來,開始試音定調。他的兒子吾守爾·吐爾迪坐在旁邊試鼓。

第一次錄音開始了。

(四)

「我深深投入木卡姆,

使之縈迴於心。

若耽於愛的憧憬,

即彈奏於伊人尊前……」

吐爾迪·阿洪放聲高歌。歌聲中,有對大自然的禮讚,有曠野上的奔跑與呼喊,有鬼魂的嗚咽,有愛的憂傷與狂喜……

老人緊閉雙眼,揮臂拉琴,身體隨着節奏緩緩搖擺。

他在演唱一個曲調時是不能中斷的,操作手搖發電機的機務組師傅一秒鐘也不能停歇,一直在勻速搖動。一曲終了,操作者汗流浹背。一天下來,手臂酸痛,動彈不得。電台又調來3名師傅,趁着換曲的間隙輪流操作。

當天的錄音結束了,萬桐書走到吐爾迪·阿洪面前問道:「您在演唱時,為什麼總是閉着眼睛?」

老人答,以前自己流浪賣藝,從小就見慣了富人的冷眼,絕不敢抬眼直視出錢的巴依老爺和太太。

聽罷此言,所有人都沉默了。

良久,萬桐書說:「現在是新中國了,人民當家作主了,大家都是國家的主人。請您放開唱、放開演吧!」

老人第一次聽見自己的歌聲從機器裏傳出來,既好奇又激動。他用長期撫弦磨平了指紋的指頭,輕撫着鋼絲錄音機,深凹的眼眶裡噙滿淚水。

十二木卡姆全曲唱完需要近20個小時。錄音持續了兩個多月,直到10月下旬才結束,成果是24盤鋼絲錄音帶。這是新中國第一次對十二木卡姆進行完整記錄。

伴着木卡姆的曲調,萬桐書和連曉梅的第二個孩子降臨人世,是個可愛的男孩。這雙重的收穫,帶給夫妻倆巨大的幸福。

(五)

錄音只是個開頭,更繁難的工作還在後面,那就是記譜。

萬桐書是學西洋音樂出身的,熟識十二平均律,這種律制和木卡姆的律制完全不同。尤其木卡姆在樂律、樂調、節拍、節奏、旋律等方面異常豐富和複雜,用五線譜為木卡姆記譜極為困難,很多音符根本無法標註。

為了解決這一難題,萬桐書大量查閱國內外音樂參考資料,開創性地編製了順滑音、吟音等標註符號,還創編了手鼓二線譜。後來,這些創新被廣泛認可和使用。

為了弄懂一句曲譜,他往往要反覆放幾十遍錄音。鋼絲錄音機的錄音介質是如同髮絲一樣細的鋼絲,在多次反覆聽後很容易斷,稍有不慎就亂成一團麻,一個星期都難以整理好。換個人,很快會被搞得心煩意亂,萬桐書卻有無限耐心,一臉淡定地面對「亂麻」,聚精會神地一段一段清理、捋直,繞成圈,再接起來、繼續聽。

那時迪化每天只供5小時的電,到凌晨3點就停電了。萬桐書和連曉梅每晚都爭分奪秒地記譜。

萬桐書守在錄音機邊側耳細聽,飛快地記。連曉梅則控制着一台變壓器,調整電壓。二人精神緊繃,片刻也不敢放鬆。

他們新生的孩子3個月大時患了急性肺炎。大夫說必須住院治療,可萬桐書夫婦放不下記譜工作,也不能留下一個人在醫院照料孩子,因為另一人無法單獨完成記譜。他們軟磨硬泡,求大夫給孩子開藥,帶回家服用。

一天晚上,給孩子餵了藥,夫妻倆就專心記譜。凌晨停電時,他們聽着孩子不再咳嗽,便精疲力盡地去睡覺。

第二天一早,這個家裡突然傳出撕心裂肺的哭喊聲。

那個肉嘟嘟的小男孩再沒有醒來……

萬桐書釘了一口小木箱,抹一把淚,揮一下鎚子,然後把孩子的遺體小心翼翼地抱進去,安葬在一處山坡上。

當晚,一來電,夫妻倆又在各自的機器前坐下,繼續記譜。

因長期用左胸抵桌,萬桐書的左胸部變形了,眼睛也高度近視。錄音機的旋鈕被磨得鋥亮,而他左手手指磨出厚厚一層繭,最後不能彎曲,左胳膊也抬不起來了。連曉梅勸他去醫院,他不同意,還罵妻子拖後腿。連曉梅委屈地偷偷抹眼淚。哭完,她還是跑去醫院開了外用的藥,幫萬桐書擦在手臂和手指上。萬桐書的筆記、曲譜大多是連曉梅謄寫的。

用了將近5年時間,萬桐書夫婦終於完成了這項枯燥艱辛的工作。

1954年,市場上有了磁帶錄音機,為了完整保留一套音響效果更好的十二木卡姆,萬桐書邀請吐爾迪·阿洪老人再次錄音。工作組請來一些翻譯家、維吾爾族詩人、音樂家共同參與翻譯配詞,逐字逐句把察合台語唱詞翻譯成現代維吾爾文。吐爾迪·阿洪演唱的十二木卡姆,最終審定收錄樂曲340首、歌詞2990行。

1956年8月,萬桐書將這套成果帶到北京,立刻引起關註。上級認為這是中國音樂史上的大事,決定出版十二木卡姆的樂譜和唱片。

萬桐書興奮極了,一回到新疆就想把這個好消息告訴吐爾迪·阿洪。可是,人們告訴他,老人已經去世了。

(六)

有一回,萬桐書去南疆時路過吐爾迪·阿洪的家鄉,特地到他的墳前拜祭。

那個用木卡姆歌頌愛情、錄音時總是反覆問「要不要再唱一遍」的老藝人宛在眼前,萬桐書不禁淚流滿面。

附近有鄉親聞訊而來,不禁好奇:這個面容清癯、戴着眼鏡的漢族人,是吐爾迪大師的什麼人?

當知道他的身份後,有人大喊起來:「您就是萬桐書!吐爾迪大師在演唱中頌揚過您,說您是十二木卡姆的樂魂!」

原來,回到家鄉後,吐爾迪·阿洪常常想念萬桐書,就寫了一首名為《樂魂》的歌,用十二木卡姆曲調演唱:

「我時時想念一個人,

一個搶救十二木卡姆的人。

有了他的錄音和記譜,

我的木卡姆才不會死去。

有了他的存在獻身,

木卡姆才會傳向全世界。

他是十二木卡姆永生的樂魂,

他的名字就叫萬桐書……」

1960年,《十二木卡姆》樂譜兩卷集面世,那年7月底,擺在了第三次全國文代會會場入口的展台上,引得來自全國各地的代表們紛紛讚嘆。

隨後,這一重大文藝成果被國內各大媒體爭相報道,還有國外報紙給予整版展示,盛況轟動一時。

當時,維吾爾族傳統樂器和演奏都是藝人心手相傳,缺少理論總結,初學者不易掌握。萬桐書就在連曉梅的提醒下,運用自己多年來繪製的樂器草圖、記下的筆記,編寫了《維吾爾族樂器》一書。維吾爾族17種傳統樂器的源起、演變及演奏方法從此有了系統闡釋和介紹,成為中國器樂史研究又一件開創性工作。

萬桐書工作照。(資料片)

(七)

在新疆,大街小巷、茶館飯鋪、村鎮巴扎,驢車上、駝隊中、篝火邊,處處都能聽到木卡姆的旋律。嬰兒在木卡姆的歡唱中降生,年輕人在木卡姆的樂聲中喜結良緣,走過苦難的老者在木卡姆的吟誦中重歸泥土。那琴弦上的家園,容納着一生的喜樂悲愁。

以演唱木卡姆為生的民間藝人,被老百姓尊稱為「木卡姆奇」。他們走到哪裡,就把藝術感染力播灑到哪裡。

從1957年8月開始,萬桐書帶着普查小組的幾個人,坐着敞篷卡車,沿着昆崙山北緣到南疆各地尋訪更多的木卡姆奇。那時都是土路,大卡車顛簸得厲害,跑上一天,下車連腰都直不起來。在塵土飛揚的鄉村小路上,萬桐書鞋底磨破,腳趾流血,他像駱駝一樣繼續走。

上世紀50年代,萬桐書(左二)與同事在南疆收集整理十二木卡姆。(資料片)

在墨玉縣,有位80歲的老藝人叫帕塔爾·哈爾夫,能演唱9套刀郎木卡姆,可萬桐書三番五次上門,總是被拒之門外。原來,帕塔爾被人騙過。有個村霸,叫他去宴席上表演木卡姆。老人連唱三天,嗓子都唱啞了,村霸卻說唱得不好,一分錢不給。倔強的老藝人從此不再開口演唱。

心結解開,竟是通過一頭小毛驢。一天,帕塔爾騎着心愛的毛驢去趕集,驢卻被人偷走了,氣得他站在十字路口,仰天高唱木卡姆,發泄心頭的怒火。萬桐書帶着普查小組,跟當地幹部一起找回了小毛驢。從萬桐書手裡接過韁繩,老藝人激動得熱淚盈眶。於是,刀郎木卡姆第一次有了完整記錄。

1982年,萬桐書又去搶救哈密木卡姆。

有位叫阿洪拜克·蘇布爾的老藝人,會唱全套哈密木卡姆,以前就與萬桐書相識。二人多年後重逢,老藝人已年過八旬,滿口的牙都快掉光了。萬桐書帶他去醫院,鑲上了牙齒。阿洪拜克精神大振,唱歌的慾望又像火苗似的升騰起來。十幾天內,老人演唱的哈密木卡姆被全部錄製。

伊吾木卡姆是哈密木卡姆中的一個典型代表,繼承了傳統的演唱方式和表演形式,又有獨特的風格。可是伊吾木卡姆的主要傳承人之一老藝人吉力力·阿迪力隱居深山,改名換姓,20多年沒有演唱過。

改革開放後,萬桐書問過許多人,翻過許多山,幾經輾轉,終於找到了他,並送上一把嶄新的薩塔爾琴。吉力力緊緊地抱住了萬桐書。直到這時,鄰居們才知道,自己身邊竟然住着一位木卡姆大師。

第二天,村裡布置了場地,請吉力力演唱,遠遠近近的鄉親們都來了。老藝人精神抖擻,唱的是:

「我沉睡的木卡姆又被喚醒了,

我要和你一起重唱,

讓木卡姆的歌聲傳遍四方……」

(八)

頭髮倔強地直豎著,嘴巴裂開口子,腳上的布鞋沾滿土、看不出顏色,記錄時隨地盤腿一坐——在萬桐書留下不多的照片中,大多是這樣的形象。

渴了,他就擰開隨身背的水壺喝一口,實在找不到水,就喝路邊坑窪裏的積水。沒有住宿的地方就睡在汽車裡,有時乾脆窩在草堆裏將就一晚,甚至住過墳地。他奔走在鄉間,不知疲倦,哪裡有老藝人,就往哪兒鑽。

他長期營養不良,體力透支,一次在南疆收集音樂時胃病發作,大口吐血。為了給他補身體,當地老鄉送來燉羊肝,輪流喂他吃。另一次,他的背上長了大癤子,引起高燒,縣城的醫療條件只能消炎除膿包紮。他燒還沒退,又騎上毛驢去收集歌曲。

老藝人們說,萬桐書是木卡姆的救星,是他們最崇拜的木卡姆奇。

「爸爸後來說,不是木卡姆離不開他,而是他離不開木卡姆。」萬桐書的小女兒萬靜回憶。

令人費解的是,把全部身心都獻給了音樂的萬桐書,在家裡卻從不和自己的孩子談音樂。

受家庭熏陶,萬靜也選擇了以聲樂為職業,可在她印象中,父親從沒指導過她。

一個人將全部精力投入工作,最後耗盡心神,回到家不想再提工作一個字,只想喘口氣——萬桐書也許就是這樣。

有一次,一個工人想學唱歌,來找萬桐書指導演唱方法,萬桐書教他用打哈欠的感覺來發聲。一旁的萬靜聽到,也悄悄試了一下,果然有效。回學校後,教她聲樂的老師很驚訝,誇她的發聲大有長進。要強的萬靜說,父親是搞音樂的,新方法是他教的,心裏卻有些難過。

萬桐書不是個完美的父親。萬靜說:「爸爸對我們來說是生疏的、嚴厲的,我們甚至有些怕他。他書房的東西,哪怕一張報紙,我們都不敢私自動。」

萬桐書動不動就出差,很少管教孩子。他家3個子女,都有被寄養在武漢二叔家的經歷。萬靜1歲就被送去,6歲半才接回來。而大女兒萬史迅上幼兒園常是自己一個人去,邁着稚嫩的小腿,膽戰心驚地穿過幾條馬路。有一次,天都黑了,父母還沒來接她,幼兒園老師只好帶着萬史迅去萬桐書的單位找,卻發現單位燈火通明。原來那兩口子一直在工作,竟然把接女兒的事忘了。

在萬桐書心裏,搶救木卡姆就是天大的事,其他事都要讓路,親情也不例外。然而,他對「別人家的孩子」卻充滿了耐心。

他家附近,有個維吾爾族少年,名叫努斯來提·瓦吉丁。萬桐書家飄出的鋼琴、小提琴聲,讓努斯來提迷上了音樂。他也弄來一把小提琴,每天在巷子裏、房頂上拉琴。

努斯來提和萬桐書的兒子萬史建是好夥伴。「每次到他家裡,看到他爸爸那滿書櫃關於音樂的書,我的眼睛就挪不開了。」努斯來提回憶。

一次,在萬史建的默許下,努斯來提拿走了一本斯波索賓的《和聲學》。這件他們認為神不知鬼不覺的事,很快被萬桐書發現了。

「你就是那個半夜拉琴的娃娃?」萬桐書嚴厲地問,同時上上下下打量努斯來提,隨後,讓他常來家裡學音樂。

在那間狹小的書房裡,努斯來提跟着萬桐書學會了演奏小號、小提琴,掌握了豐富的音樂理論知識。後來,曾經的「房頂少年」考上了天津音樂學院,成長為新疆著名音樂家。

自然而然,木卡姆成為努斯來提音樂靈感最重要的源泉。從畢業作品交響組曲《沸騰的天山》開始,到交響樂《木卡姆序曲》《烏扎勒木卡姆交響組曲》,交響詩《故鄉》,努斯來提不斷探索木卡姆音樂「交響化」。

(九)

上世紀80年代末,萬桐書(左)與吐爾迪·阿洪的小兒子卡吾力·吐爾迪(右)探討木卡姆藝術。(資料片)

在木卡姆的歌聲裏,萬桐書來到新疆,當年風華正茂。

在木卡姆的餘韻中,萬桐書堅守西部,漸漸年華老去。

孩子們先後去東部內地定居,一次次勸父母同去,可他們難以割捨,這片廣袤的土地以及土地上的音樂藝術已和他們的生命融為一體。

然而,萬桐書的身體狀況越來越差,75歲時不得不和妻子遷居內地,與子女同住。

臨行前一天,他從書桌抽屜深處摸出了一盒沒有封皮的磁帶,在手裡握了好長時間,然後拿起電話,叫學生地力下提·帕爾哈提來一下。

地力下提是萬桐書很欣賞的學生,那時在新疆藝術研究所工作。來到老師家裡,他看見老師正坐在已打好的大大小小的包裹中間。萬桐書把那盤磁帶遞給了他,平靜地笑笑說:「這是我收集的一些很有特點的木卡姆樂曲,我還沒有想好它們屬於十二木卡姆中的哪一部,留給你研究吧。」

後來成為新疆木卡姆藝術團團長的地力下提回憶,接過磁帶那一瞬,手心微微沁出了汗,他知道自己接過的是一份沉甸甸的信任。

一時間,地力下提千言萬語湧上心頭,話到嘴邊,只剩了一句:「您放心。」

不久,福建廈門的一個小區裏,多了一對看似平常的老人。鄰居們稍感特別的是,那位老爺爺出門散步、取報紙時,常帶着個小錄音機,裏面播放的是一種誰也聽不懂的歌曲。

2005年11月,「中國新疆維吾爾木卡姆藝術」入選聯合國教科文組織人類口頭和非物質遺產代表作名錄。

得知消息的那一刻,82歲的萬桐書慢慢走進了書房,打開錄音機,聽起最愛的《拉克木卡姆》選段。窗外,海風拂面而來,他輕閉雙眼,隨着旋律點頭,抬起右手流利地打着節拍。

2023年1月9日,萬桐書閉上的眼睛再也沒有睜開。99歲的音樂學家為自己的人生畫上了最後一個休止符。

他的墓碑坐落在面朝大海的山坡上,四周草木蔥蘢,遠方碧波蕩漾。時而驚濤呼嘯,時而微瀾淺吟,大海也像一首永遠唱不完的歌。

此時,在數千公裡外的新疆木卡姆藝術團劇場,努斯來提創作的音舞詩畫《木卡姆印象》又開演了,幾乎場場滿座。來自全國各地的觀眾又聽到了那迷人的獨特旋律:

「我給大家講述木卡姆的良言,

它用音符歌唱愛情,

把人們的激情點燃。

它是勤勞智慧的結晶,

古老與青春、憂傷與快樂的

音樂詩篇……」

資料來源:石榴雲/新疆日報

京公网安备11010502037337号

京公网安备11010502037337号