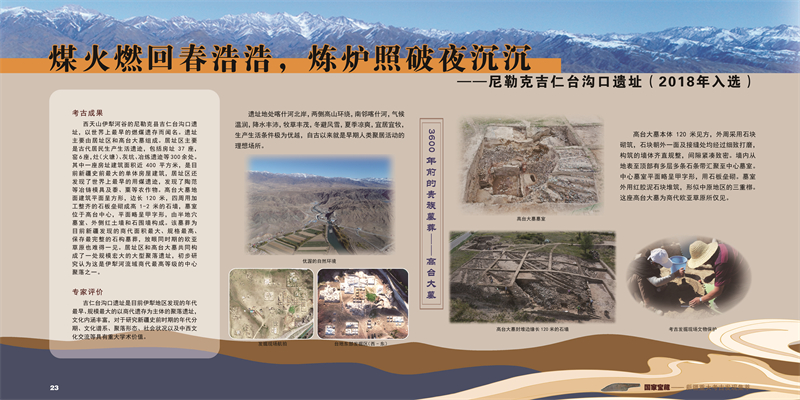

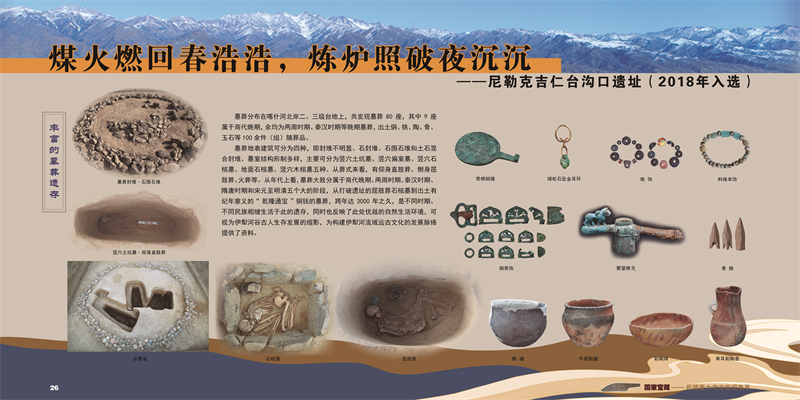

西天山伊犁河谷的尼勒克縣吉仁台溝口遺址,以世界上最早的燃煤遺存而聞名。遺址主要由居址區和高台大墓組成。居址區主要是古代居民生產生活遺跡,包括房址37座,窯6座,灶(火塘)、灰坑、冶鍊遺跡等300餘處。其中一座房址建築面積僅400平方米,是目前新疆史前最大的單體房屋建築,居址區還發現了世界上最早的用煤遺跡,發現了陶范等冶鑄模具及黍、粟等農作物。高台大墓地面建築平面呈方形,邊長120米,四周用加工整齊的石板壘砌成高1-2米的石牆,墓室位於高台中心,平面略呈甲字形,由半地穴墓室、外側紅土牆和石圍牆構成。該墓葬為目前新疆發現的青銅面積最大、規格最高、保存最完整的石構墓葬,放眼同時期的歐亞草原也難得一見。居址區和高台大墓共同構成了一處規模宏大的大型聚落遺址,初步研究認為這是伊犁河流域青銅時代晚期最高等級的中心聚落之一。

專家評介:

吉仁台溝口遺址是目前伊犁地區發現的年代最早、規模最大的以青銅時代為主體的聚落遺址,文化內涵豐富,對於研究新疆史前時期的年代分期、文化譜系、聚落形態、社會狀況以及中西文化交流等具有重大學術價值。

入選時間:2018年

遺址地處喀什河北岸,兩側高山環繞,南鄰喀什河,氣候溫潤,降水豐沛,牧草豐茂,冬避風雪,夏季涼爽,宜居宜牧,生產生活條件極為優越,自古以來就是早期人類聚居活動的理想場所。

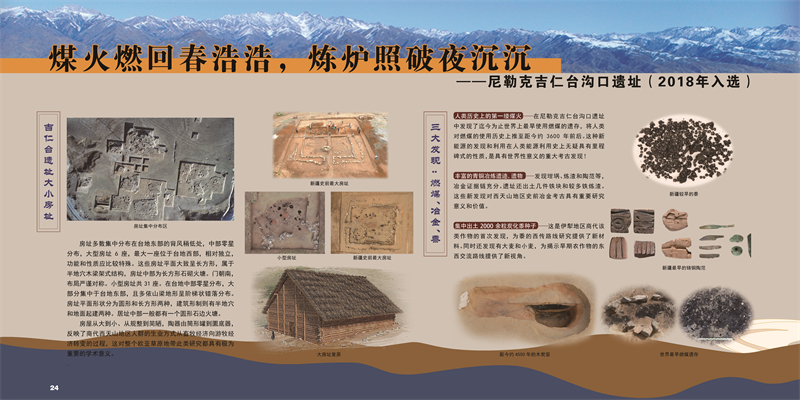

吉仁台遺址大小房址 再現天山人群生業方式轉變

房址多數集中分佈在台地東部的背風稍低處,中部零星分佈,大型房址6座,最大一座位於台地西部,相對獨立,功能和性質應比較特殊。這些房址平面大致呈長方形,屬於半地穴木樑架式結構,房址中部為長方形石砌火塘。門朝南,布局嚴謹對稱。小型房址共31座。在台地中部零星分佈,大部分集中於台地東部,且多依山樑地形呈階梯狀錯落分佈。房址平面形狀分為圓形和長方形兩種,建築形制則有半地穴和地面起建兩種。居址中部一般都有一個圓形石邊火塘。

房屋從大到小、從規整到簡陋,陶器由筒形罐到圜底器,反映了商代西天山地區人群的生業方式從畜牧經濟向遊牧經濟轉變的過程,這對整個歐亞草原地帶此類研究都具有極為重要的學術意義。

吉仁台遺址三大重要發現:採煤、冶金、黍

人類歷史上的第一縷煤火:在尼勒克吉仁台溝口遺址中發現了迄今為止世界上最早使用燃煤的遺存,將人類對燃煤的使用歷史上推至距今約3600年前後。這種新能源的發現和利用在人類能源利用史上無疑具有裏程碑式的性質,是具有世界性意義的重大考古發現!

豐富的青銅冶鍊遺跡、遺物:發現坩堝、煉渣和陶范等,冶金證據鏈充分。遺址還出土幾件鐵塊和較多鐵煉渣。這些新發現對西天山地區史前冶金考古具有重要研究意義和價值。

集中出土2000餘粒炭化黍種子:這是伊犁地區青銅時代該類作物的首次發現,為黍的西傳路線研究提供了新材料。同時還發現有大麥和小麥,為揭示早期農作物的東西交流路線提供了新視角。

透物見史:吉仁台溝口遺址豐富的各類遺物

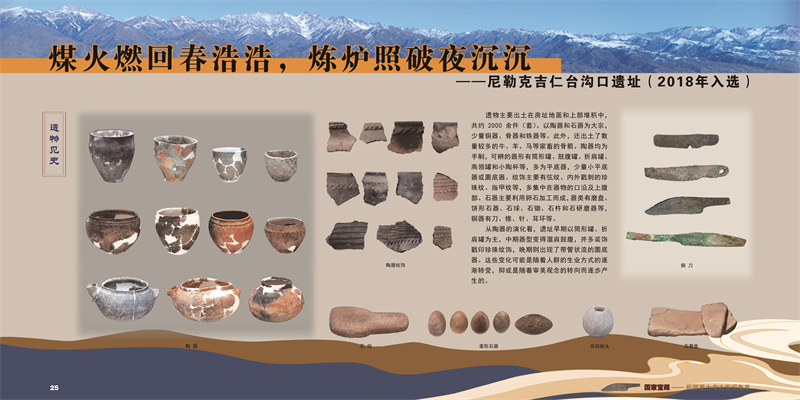

遺物主要出土在房址地面和上部堆積中,共約2000餘件(套)。以陶器和石器為大宗,少量銅器、骨器和鐵器等。此外,還出土了數量較多的牛、羊、馬等家畜的骨骼。陶器均為手制,可辨的器形有筒形罐、鼓腹罐、折肩罐、高領罐和小陶杯等,多為平底器,少量小平底器或圜底器。紋飾主要有弦紋、內外戳刺的珍珠紋、指甲紋等,多集中在器物的口沿及上腹部。石器主要利用卵石加工而成,器類有磨盤、餅形石器、石球、石鋤、石杵和石研磨器等,銅器有刀、錐、針、耳環等。

從陶器的演化看,遺址早期以筒形罐、折肩罐為主,中期器型變得溜肩鼓腹,並多裝飾戳印珍珠紋飾,晚期則出現了帶管狀流的圜底器。這些變化可能是隨着人群的生業方式的逐漸轉變,抑或是隨着審美觀念的轉向而逐步產生的。

透物見史:吉仁台溝口遺址豐富的各類遺物

遺物主要出土在房址地面和上部堆積中,共約2000餘件(套)。以陶器和石器為大宗,少量銅器、骨器和鐵器等。此外,還出土了數量較多的牛、羊、馬等家畜的骨骼。陶器均為手制,可辨的器形有筒形罐、鼓腹罐、折肩罐、高領罐和小陶杯等,多為平底器,少量小平底器或圜底器。紋飾主要有弦紋、內外戳刺的珍珠紋、指甲紋等,多集中在器物的口沿及上腹部。石器主要利用卵石加工而成,器類有磨盤、餅形石器、石球、石鋤、石杵和石研磨器等,銅器有刀、錐、針、耳環等。

從陶器的演化看,遺址早期以筒形罐、折肩罐為主,中期器型變得溜肩鼓腹,並多裝飾戳印珍珠紋飾,晚期則出現了帶管狀流的圜底器。這些變化可能是隨着人群的生業方式的逐漸轉變,抑或是隨着審美觀念的轉向而逐步產生的。

京公网安备11010502037337号

京公网安备11010502037337号