圖:畫筆為劍,美術抗戰

抗戰時期,《大公報》以筆為劍,刺向日寇,不僅留下了許多激昂澎湃、膾炙人口的社評、通訊,同時也成為「美術抗戰」的重要陣地。國畫家趙望雲、沈逸千,版畫家力群、秦威,漫畫家黃堯、梁白波等等,都在《大公報》留下不朽畫作,他們用畫筆為抗戰奔走呼喊,揭露敵寇侵略暴行,謳歌祖國大好河山,喚起全民族同仇敵愾的鬥志。\馬浩亮

美術作品的視覺表達,較諸文字,具有生動鮮明、直觀易懂等特點,能夠服務於更廣大的讀者群體。《大公報》十分重視發揮美術在抗戰中的特殊作用,開創了派遣特聘記者進行「寫生通信」的方式,前往戰場遺跡、淪陷區,以貼近大眾、富有感染力的藝術語言,呈現國土淪喪之痛,呼籲國人積極備戰、以雪國恥。這被認為是最早的邊疆寫生行動,影響最大的,就是趙望雲和沈逸千。

開「美術抗戰」先河

趙望雲(1906-1977),現代美術家,長安畫派創始人。1932年,《大公報》開闢「寫真通信」專欄(後改名「寫生通信」),派年輕的趙望雲深入河北農村寫生,在《大公報》發表,引發巨大反響。著名作家孫犁青少年時代就是《大公報》的重度「粉絲」,他晚年回憶當初閱讀《大公報》的體驗:「報上的文章好,它的社論是有名的,我在中學時,老師經常選來給我們當課文講。通訊也好,有范長江等人寫的地方通訊,還有趙望雲的風俗畫。」

隨着局勢變化,日寇的野心越來越大,侵略魔爪由東北而不斷伸向到熱河、綏遠、察哈爾、冀東等地。廣袤的塞北邊疆和長城內外的大片國土,陷入戰火。1933年,長城抗戰爆發。中國軍隊在長城一線的山海關、喜峰口、古北口、羅文峪、界嶺口、南天門等地,進行了近半年的浴血抵抗。

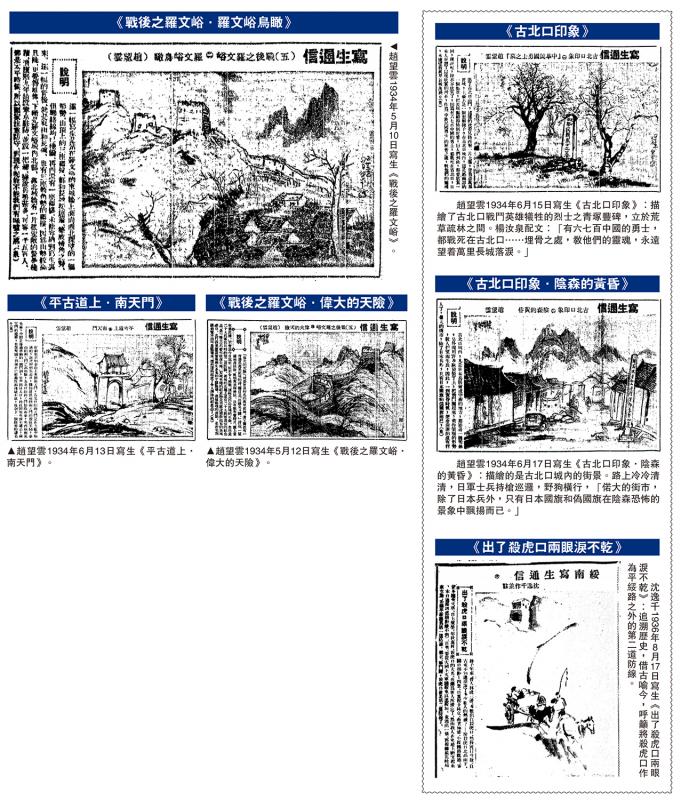

1934年初,天津《大公報》派遣趙望雲和文字記者楊汝泉,從天津出發,沿長城一線寫生。楊汝泉則負責為畫作配文。從4月17日至7月24日,在「寫生通信」專欄陸續連載99期。《大公報》將「寫生通信」放在新聞版,而非副刊,也充分表明了「美術新聞化」的思路。

題材形式開拓創新

趙望雲用很多筆墨描繪了長城抗戰的戰場遺存。譬如,1934年5月12日刊載的《戰後之羅文峪.偉大的天險》,用皴擦的筆法,描繪了長城的險峻與殘破。

趙望雲還十分注意展示深受戰禍之苦的百姓生活以及愛國之情。1934年5月1日《劫後之鴻橋鎮─殘跡的一角》,刻畫了戰後斷壁殘垣、家破人亡的悲慘景象。5月11日《戰後之羅文峪.塞外驢群》,勾勒描繪了長城腳下的農民用驢子運貨,艱難前行。配文說明:「那趕驢的村民,那都是中國人、中國驢、中國貨……他們真有自己說不出的苦痛,他們存有這些牲畜和貨物,以維持其生活,他們永遠還是感念中國,永遠感念中國的二十九路軍。」

5月26日寫生《平古道上.石匣鎮東門外》,畫面是戰後的小村落,樹木蕭索,山頭頹殘,描繪了一個戰後的山腳村莊,楊信泉寫道:「在長城大戰未爆發之前,曉得石匣鎮的人很少,戰後石匣鎮之名震遐邇,就是該鎮曾遭過無情的炮火,把一座堅固的城池轟炸成一片焦土,把無辜的百姓轟炸得流離失所的原故。」

趙望雲的塞北寫生,再度引發轟動效應。馮玉祥為趙望雲的每幅寫生都題詩一首,並評價:「趙君這次百幅的圖畫,描寫國土淪亡後處在水深火熱橫暴淫威之下的父老兄弟姊妹的種種生活狀況,道盡屏障盡撤的國防空虛造成的華北各省領土的危機……整個中華民族,都有淪為亡國奴的可能。」這十分準確地指出了《大公報》組織趙望雲寫生的重大意義和遠見。

1934年12月,大公報將趙望雲的畫、楊汝泉的文、馮玉祥的詩組合,結集為《趙望雲塞上寫生集》出版。

《大公報》的「美術抗戰」,不僅貢獻了一批廣為流傳的藝術精品,而且無論是題材的挖掘選擇,還是形式的開拓創新,都在中國新聞史和中國美術史上,留下了濃墨重彩的一筆。