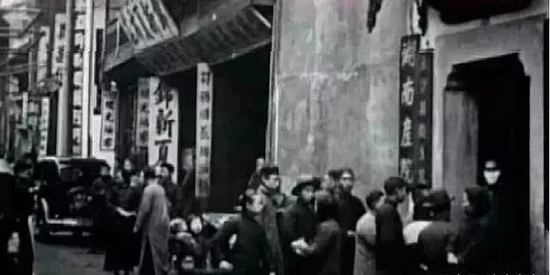

《繪長沙·潮宗街》里栩栩如生的圖畫,再現潮宗街舊貌。圖為潮宗街大米市。圖/網絡

大公網訊(傅春桂)剛下過暴雨,潮宗街的麻石板被雨水沖刷得干干凈凈。一個鄉下大伯模樣的老人,推着特制的四輪車在街上吆喝。四輪車輾過麻石,發出吱咯聲,格外刺耳。

「甜酒,小缽子甜酒。」

幾位娭毑從掛有「社區活動中心」字樣的屋子出來,大聲嚷嚷着說:「賣甜酒的,來兩缽囉」。隨後,又走出來幾位嗲嗲和中年婦女,也要了幾缽。

望着嗲嗲和婦女又進了社區活動中心,鄉下大伯繼續吆喝着「甜酒,小缽子甜酒」,向巷子深處走去。

在這種吆喝聲中,潮宗街便有了煙火的味道。

01

走在凹凸不平的麻石小道上,潮宗街仍保持着老長沙最原汁原味的市井生活。

來來往往的車輛,討價還價的商販,街邊各色的美味小吃,筒子樓里的家長里短,老人們喝着熱茶打着小牌,豬油米粉店外擺着的幾張小桌子坐滿了食客。

百年來,老街里的日子,就這樣慢慢流淌。

潮宗街原名為朝宗街,因臨城門朝宗門而名,東起北正街,西至湘江大道,是迄今長沙市僅存的3條麻石大街之一,長511米,寬9米。

朝宗亭記載着「朝宗」街名的變遷 圖/網絡

舊時的潮宗街是長沙城北通往湘江的交通要道及商貿之地,明清時是長沙縣署所在地,街巷縱橫交錯,晚清軍機大臣瞿鴻機等歷史名人在大街深巷建造宅院、公館。

清末至民國時期,湘江航運繁榮,潮宗街對面有海關、湘江糧食碼頭。

潮宗街糧棧 圖/網絡

永豐、協豐、吉豐、恆豐、太豐、順豐等十多家糧棧(糧倉)和米廠都設在這裏,因而是全國四大米市之一,是長沙主要的糧食交易、倉儲及加工地。

同時西方的宗教、醫學以及進步思想也在潮宗街上發展、傳播。

02

潮宗街的煙火味,自百年前就已注定。熱鬧和忙碌,是小市民一天的快樂。

那些年月,潮宗街口聚居着許多挑河水賣的腳夫,終日街頭淌滿河水,後來「朝宗」就改為了「潮宗」。

從湘江挑水賣的腳夫 圖/網絡

挑擔送水的腳夫大都是住在河西的作田人,農忙時在家耕作,農閑了,結隊來潮宗街當腳夫。他們熟稔了街上人家的生活,知道哪家每天要用多少水,要送多少煤;也知道了哪個衙門里要送些什么東西。

東頭的張嗲嗲每天喜歡呡二兩酒,也不要太多東西,小碟油炸花生米,外加一碟青葱豆腐;緊挨着張嗲嗲的屠娭毑,每隔十天半月就要買回來一對小豬蹄,在門外街邊大張旗鼓的弄干凈了,然後放上黃豆加點當歸之類的東西,用一個陶罐紋火燉,直到滿街都能聞到香味。還有住在九如里的大戶人家,天天都要吃肉,隔三差五的燉只雞,或是燉一個豬肚,這些腳夫聞到香味直流口水。

挑着擔子走在街上,扁擔發出吱呀聲,麻石板路上也是濕漉漉的一片。看到有穿着布鞋的婦人走過,還要歉意的笑笑,停住腳步躲過婦人,繼續走。也會看到穿高跟鞋的貴婦人走進巷子里,手里提着印花布包,顯出富態來。

腳夫們從早上五六點鍾坐船過來開始干活,斷黑后又坐船回去,做一天腳夫賺得半個大洋。

民國初期,靠近碼頭的地方,有一個露天菜市場,擺攤的全是從河西過來的農民,他們賣的全是時令蔬菜,菜好,價格也適中,最受街里人的喜歡。也有從別處販來的蔬菜,他們多是生意人,喜歡斤斤計較,常與街里人發生口角。

小魚仔最受人青睞,剛從湘江里撈上來的,攤前人聲鼎沸、熙熙攘攘。菜市旁邊還有一些雜亂的鋪子,鐵匠鋪,縫紉鋪,剃頭鋪,南北貨鋪,面鋪,豆腐鋪,戴同興醬鋪,和記粉鋪、裕園祥酒廠,同懋糧食行、大茂祥糧食行、慎誠米廠……

連升街、九如里與福星街(今福慶街)緊密相連。靠近梓園巷口有一家門面光鮮的中葯房,他們店裏特制的治傷膏葯馳名遠近。梓園巷是潮宗街通往九如里、連升街的一條巷子,長青磚道路,巷子曲折型,巷內后段還有數根參天的古樹。梓園巷相傳是清乾嘉間禮部尚書劉權之宅邸的后花園。其中的梓園巷六號傳為晚清布政使銜道員張自牧的宅院,民國時期改為旅社。

福星街上開着十多家布庄,有名的是瀏陽人開的汪記布庄。也有本地人楊五爺和楊六爺開的兄弟布庄。每到新來了上好布匹,九如里的貴婦人常常擁進布庄,試着各色料子,做上一件旗袍。可以說,長沙城里穿旗袍的婦人,多半是在潮宗街定做,撐起長沙一片燦爛的天。

湘雅醫學專門學校在潮宗街設湖南產院 圖/網絡

時任湖南督軍和省長的譚延闓,以省政府名義與雅禮會合作設立湘雅醫學專門學校,在潮宗街中段北面校舍內,舉行了學校成立大會暨開學典禮,顏福慶博士為第一任校長,美國胡美博士任教務長。於是,潮宗街上又多出許多醫界賢學之士。

03

百年前,那些挑水的腳夫,還有三教九流以及市井小民,一同點燃了潮宗街前世的煙火。如今,還繚繞在潮宗街的街角巷里。

006:依舊保持完好的麻石路面

王奶奶是個大家閨秀,不喜歡別人喊她娭毑,總糾正說是奶奶。住楠木廳十號二樓,吸了一輩子的煙,卻很有規律,兩個小時吸一根。八十多歲了還每天上午出去買菜,下午打一場麻將,五點以後就不再出門了。

王奶奶所住的這棟樓在上世紀三十年代曾經是日本人的醫院,叫「田河醫院」,解放后成為運輸公司的醫院。如今有機棚改,這棟房子不拆了,要修舊如舊,住戶們也不用搬了。

開福區政府對潮宗街社區所屬街巷,進行了整體性的有機更新改造,圍繞老城區潮宗街歷史底蘊深厚的特點,注重「修舊如舊」,保持老街完整歷史風貌。除文物古蹟外,還對古建築、傳統米市遺存進行修復性保護,改善街道宜居性,引導特色商業經濟,建設歷史文化社區街。

街巷一景

潮宗街清末和民國時期的歷史遺存比較集中,共有27棟建築納入了歷史文化街區的保護範圍,包括金九活動舊址、民國旅社及戲台等12處文物保護單位。圖:耶酥教會範圍碑

目前,潮宗街片區的有機棚改正進入實質性階段。

運用「拆」、「改」、「留」的「有機手法」,在保留傳統文化載體建築的基礎上,以「宜居、宜商、宜游」為理念,保持「街巷格局不變、空間尺度不變、文化記憶不變」,打造特色精品街區,讓改戶舒心,市民寬心。

潮宗街及附近街區的原居民佔比僅約30%,大部分為租戶或外來戶。留下的那些原住民,都不願搬出潮宗街。老王師傅一直住在群勝里的一個院子里,他家是這棟樓房唯一一戶沒有搬走的。

梓園巷還有一位大姐,她家有一棟私房,去年,政府和他們家談拆遷協議,可以補償二百六十萬元。但現在實施有機棚改,房子不拆了,這位大姐一家都很高興。

楠木廳 圖/網絡

來自婁底的兩位九零后,特意來看楠門廳金九故居。被韓國國民譽為「韓國國父」的金九曾在長沙從事獨立、反日運動一年,當時就在楠木廳居住。由於棚改,故居閉館,他們只好爬到故居對面的居民宿舍樓,眺望故居。

老巷幸福人家 圖/掌上長沙

潮宗街上有一家正宗的「豬油米粉店」,位於街北側,不屬於此次棚改範圍,所以,照舊開店迎客,喜好這一口的市民每天將粉店擠得水泄不通。

「長沙米粉的精髓就是煎豬油的香和煨碼的湯汁。」

一位潮宗街土生土長的嗲嗲說。「我最中意的味道,就是買三十塊錢的魚頭,燉一鍋湯,把清湯濾出來,下一碗粉,放酸菜或者雪里紅,而且一定要有長沙米粉的靈魂——煎豬油。」

昔日的繁華雖已日漸式微,但對于許多長沙「老口子」來說,潮宗街依舊是承載許多記憶和情感的地方。潮宗街在細微處閃爍着濃濃的人情味兒,煙火味兒,化不開,解不散。