牛津大學一項研究警告,AI(人工智能)不斷取代人手,20年後,現今人類從事的職業,有一半會落入AI手上,藍領工作首當其衝,由自動化機械取代,但白領工作也難以幸免。

如今,我們在日常生活中已見到AI的影響。銀行櫃枱人員比前大幅減少,許多交易已在網上進行。股票交易大部分由交易程式接管。基金開始用AI選股。美國智庫預測,到2025年,金融機構會減少23萬人。保險公司用AI查核文件,可節省30%人手。會計師樓和律師樓用機器人閱讀法例和文件,可減少20%人手。醫療機構正試用AI分析健康數據和診斷。美聯社用AI撰寫財經和體育新聞。電腦軟件幫助作曲,演算法用3D打印技術創作「新林布蘭自畫像」,連專家都無法辨識是真跡還是彷製品。

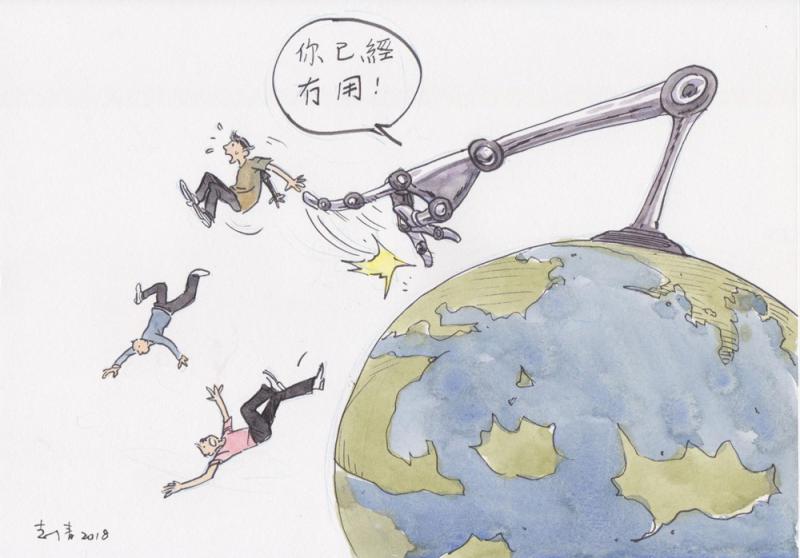

中產階級面臨淘汰危機

日後,AI的應用將愈來愈廣泛,以至有學者提出科技發達的國家已進入「後工作時代」(Postwork Era),即是說,需要人類從事的工作愈來愈少,而且主要是兩類。其一是高薪工作,即富豪、企業管理層、政府高官……等等,畢竟決策都要人類去做,不能全部交給AI或電腦。歌星、演員、名廚、運動員、醫護人員等,都不是機器人可以取代的。其二是低薪的服務,如清潔、看更、侍應、修理水喉、送貨……之類,機械人不是無法取代其工作,就是成本太高,倒不如聘請人去做。

換句話說,現今發達國家的「中流砥柱」:中產階級,將面臨遭AI淘汰的危險。社會將兩極化:10%是富豪和從事第一類工作的高薪人士,其餘是低薪勞工。現時已有跡象,中產階級薪酬長期不升或下跌,向上流動機會愈來愈少,向下流動的可能性不斷增加。

人的欲望無盡 定有新需求

樂觀的經濟學家認為,上述的預測太悲觀。回顧人類歷史,工業革命前,全球各地80%人口從事農耕,現時發達國家的農業人口不到10%。全球人口增加了幾倍,新中國在1949年成立時,只得四億人,如今接近14億,農業人口近六億,城市人口近八億。能養活這麼多人,皆因發展了工業:製造業創造了許多職位。到製造業機械化、自動化時,服務業興起,不單吸納了不再從事製造業的勞工,還給新增人口許多工作機會。

在這段期間,發達和發展中國家和地區的政府,都增加了勞工福利和保障、再培訓等等,促使失業勞工可以順利轉業,馬車夫成為汽車司機,雖然經濟有起有跌,有繁榮也有不景,整體來說,並沒有發生大量人口沒工做的情況。同樣,在1990年後,互聯網、電腦、AI愈來愈盛行,許多工種消失了,但發達和發展中國家和地區的失業率,並沒有大幅增長,仍然保持在3至6%,雖然工作欠穩定,薪酬沒有相應的提升,以致貧富懸殊加劇,但並未引致大量人口失業。

樂觀的經濟學家相信,AI取代不少現有的工作,同時又會創造出新的工作,如寫軟件、應用程式(apps)、電子遊戲和競技、健身、飲食、視頻……等等。無他,人的欲望無窮無盡,永遠不會滿足,故而舊的需求消失了,新的需求會出現,有需求就有供應,創造出新的產品。有新產品,就有新產業(如手機、無人駕駛汽車),有新產業就有新工作。何必杞人憂天呢?

撰文:博文