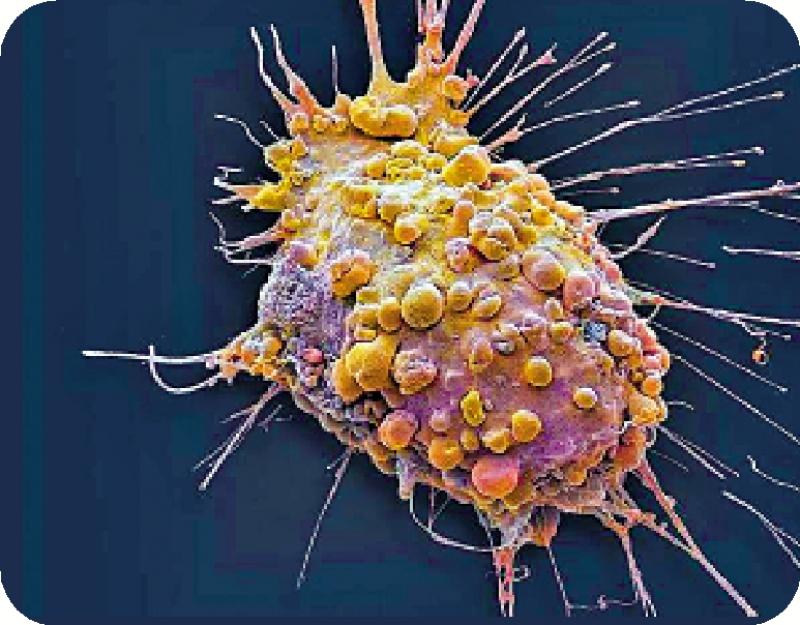

圖:虛擬細胞模型可以幫助預測腫瘤細胞(如圖)對實驗藥物的反應。\網絡圖片

【大公報訊】綜合報道:隨着人工智能(AI)技術的突飛猛進,AI虛擬細胞(AIVC)逐漸嶄露頭角,這類「細胞」能夠在藥物研發、藥物試驗等方面充當「虛擬病人」,大幅減少新藥開發及試驗的時間與成本。

AIVC就是利用AI模擬細胞行為,探索生命機制的過程。美國史丹福大學等研究團隊去年年底在《細胞》雜誌發文,倡議全球科學界運用AI技術打造虛擬細胞。文章指出,多尺度、多模態的大型神經網絡模型,已經能夠精準模擬分子、細胞和組織在不同狀態下的動態行為,且效率極高。原本需要數周才能獲得的實驗結果,如腫瘤細胞對特定藥物的反應,現在通過AIVC可快速獲取。

AIVC能讓研究人員在電腦虛擬環境中取代傳統的活體實驗。史丹福大學教授史蒂芬.奎克認為,未來的生物學研究可能90%依賴計算模擬,而非實驗室操作。《美國國家科學院院刊》今年1月發文稱,研究者用AI「病人」取代真實「病人」進行模擬測試。研究中,1635個「活在電腦裏」的「虛擬病人」,患上了乳腺癌且癌細胞已發生轉移,研究者對虛擬病人進行「治療」,結果發現在治療過程中,虛擬病人的病理特徵及治癒過程與真實病人的數據高度一致。

專家指出,現實生活中若要進行藥物試驗,可能需要幾千位患者試驗幾千種藥,實施困難且成本極高;但是虛擬細胞能夠在一套模型中,同時「吃」幾千種藥,研究者可以因此獲得幾千套數據,大幅降低成本。

不過,AIVC雖前景廣闊,也有研究者指出,現有AIVC在預測泛化能力上存在局限,尚無法完全突破訓練數據的邊界,生物醫學數據涉及的隱私倫理問題同樣不容忽視。