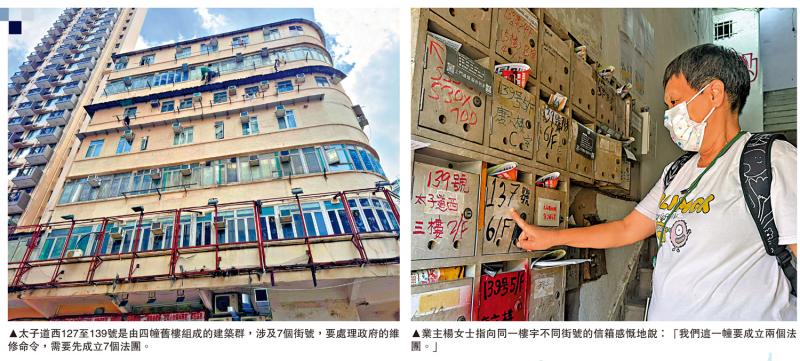

左圖:太子道西127至139號是由四幢舊樓組成的建築群,涉及7個街號,要處理政府的維修命令,需要先成立7個法團。右圖:業主楊女士指向同一樓宇不同街號的信箱感慨地說:「我們這一幢要成立兩個法團。」

本港樓宇老化,但樓宇重建速度追不上老化,做好舊樓維修尤為重要。屋宇署、消防處等部門每年會向數百座樓宇發出各種驗樓、維修等命令,然而有一部分三無大廈因公契問題,需要成立多個法團才能處理各種命令的工程需要。

太子一個由四幢大廈組成橫跨7個街號的建築群,因公契問題需要成立7個法團,但有些單位已轉手多次,業權分散,籌組多時,近日終於組成了第一個法團,但既不足以幫助解除任何命令,也無法讓大廈參與任何管理計劃。大廈業主感慨,要展開工程以履行命令,可謂前路漫長。\大公報記者 伍軒沛

三無大廈面對各種樓宇命令時,如果業主們願意自行籌辦相關改善工程,即使沒有業主立案法團,也能完成樓宇命令,但這種情況較常見於業主較齊的單幢三無大廈。太子道西127至139號是由四幢唐樓組成的建築群,經過多輪轉手,業主難以齊集。

這個建築群雖然有四個單獨的出入口,但從外看就是大型的唐樓。大廈結構為一梯兩戶,高7層。大公報記者實地走訪,從太子道西135號樓下觀察,同一個出入口的信箱,分別就有135及137號,再往上走,明明是同一幢大廈,但樓梯左邊的是135號,右邊就是137號。

橫跨七街號 執修難動工

「我們這一幢要成立兩個法團,由於127至139號,四幢大廈涉及7個街號,所以整個建築群要成立7個法團,才能處理政府命令。」太子道西137號大廈的其中一名小業主楊女士,看着信箱的街號感嘆地說。

上月10日,太子道西137號召開法團成立大會,楊女士見證了這個需要成立7個法團的建築群,終於邁出了第一步。楊女士說,20多年前購入單位放租,如今大廈背着四五項政府命令,一直拖了很多年仍然未能解決,「當時就是因為三無大廈不需要管理才買的,完全沒有意識到日後會這麼麻煩。」

過去五年間,她已上過兩次法庭,全都是因為大廈收到維修令、機電工程署等命令未有執行而被罰款。然而,要解決這個問題,就必須成立足夠數量的業主立案法團,要完成這不可能的任務,卻是遙遙無期,未來只能不停上庭交罰款。然而大廈的業主無法找齊,有人就嫌麻煩,也有人因擔憂成立法團後,需要處理很多麻煩問題而拒絕籌組法團。面對部分業主完全躺平的態度,她大感無奈。

首法團成立 邁出第一步

「消防命令和屋宇署的命令處理方式又不一樣,消防處按照整幢大廈來定命令,我們四幢樓組成的建築群,就分四幢樓做。而大廈維修就按街號來定,也就是說要成立7個法團,而且大家意見還要一致,才能搞定。」太子道西137號小業主麥先生稱,大廈的命令複雜,甚至一些政府人員到來為他們解答疑難時,自己都說不清楚應該如何處理,更莫論普通市民了,「舉個例子,我們四座樓涉及七個法團,一梯兩戶,左右是不同的法團,那處理消防命令的話,消防水缸應該安裝在哪一邊?由哪一邊的法團負責?」

組成了第一個法團,意味着137號大廈向前行了一小步,然而,未來道阻且長,「這只是七分之一,不說整個建築群了,就我們對面樓那邊的法團都還未成立,這意味着這些命令依舊無法解決,命令到期了,我還是要去交罰款。」麥先生說,大廈分散的業主難以尋找,現在成立了第一個法團,僅等於半幢樓有法團,依舊無法解決任何政府命令。他認為普通市民無力自己從零開始,逐戶找出小業主商討成立法團的事宜,一旦面對政府命令,小業主就困在死胡同,除了等待被罰款,其他都無能為力。