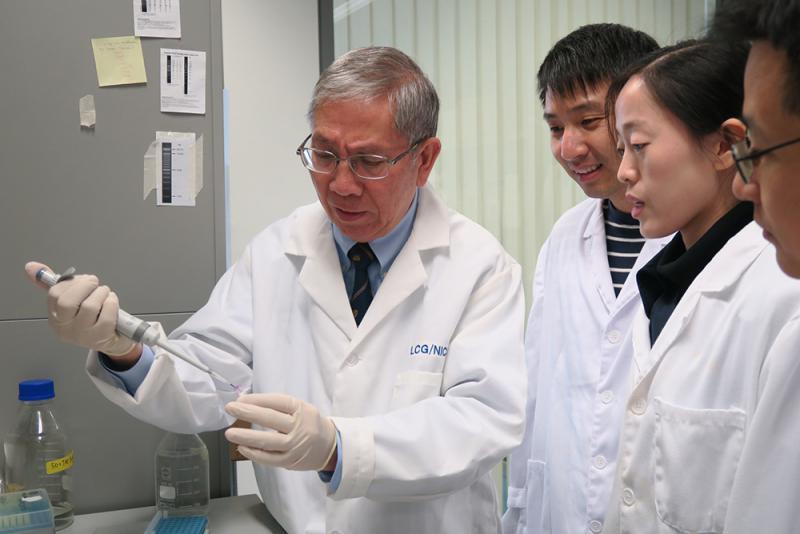

圖:陳偉儀(左)建議政府增加稅務優惠,引導私企投資,改變市場資金的習慣性流向\大公報記者趙凱瑩攝

國家主席習近平回覆24名在港「兩院」院士的聯署信時表明,支持香港成為「國際創新科技中心」;國家科技部亦推出中央科研資金「過河」到港的措施,特區政府也加大力度推動創科發展,令本港學者專家倍感鼓舞。然而,坊間有話:「High-tech揩嘢,Low-tech撈嘢。」很多投資者仍視高科技產品為「蝕本生意」。香港中文大學生物醫學學院院長陳偉儀接受大公報專訪,慨嘆香港的科研和應用出現斷層:生物科技公司寥寥可數,缺乏資金投資,而學界亦有把學術研究成果轉化成產品鄙視為市儈逐利的象牙塔觀念,阻礙了科研邁向科創。他認為,科研人需要調整心態,政府更要增加稅務優惠,引導私企投資,改變市場資金的習慣性流向。\大公報記者 趙凱瑩

自美國學者最早提出「轉化醫學」(Translational Medicine)概念,十多年來,它已形成全球性的發展趨勢。轉化醫學旨在將科學研究轉化為臨床層面,讓市民受惠,「無創產檢」、「肺癌標靶治療」都是成功轉化的例子,至今已幫助全球不少孕婦及病人。但今日在香港推動轉化醫學的發展,仍面臨很多困難。專注分子與生化遺傳學等研究的陳偉儀表示,以往做研究好少考慮到應用,近十年才成為趨勢。但由於香港市場小,上游和下游的研究各有各做,科研和應用之間出現斷層。「目前,只有科技園公司填補中游部分」。

參考美國 誘私企投資

陳偉儀介紹說,美國的科研轉移到工業應用有「一條龍」服務。「美國的生物科技專家甚至會主動去實驗室觀察,發掘有潛力的研究,並進行轉化過程,但香港仍未有機構這樣做。」他說,目前中大的知識轉移處,只有四個人進行這項工作,根本不足夠。

陳偉儀認為,香港推動轉化醫學的最大困難,在於缺乏資金支持。大學教育資助委員會現時每年給大學數千萬元進行知識轉移,他樂見政府留意到轉化的重要性,「但數千萬資金並不足夠,科技日新月異,儀器發展更難以追趕,除了政府資助,還要私人投資者的配合才能成事」。

陳偉儀引美國為例,「美國政府會提供免稅優惠,每投資100萬元即可免稅,吸引私人企業投資」。美國科研及科研成果應用的強大,就在於除了政府撥款外,私人及企業投資的佔比極為龐大。「可惜香港的私人投資仍未成氣候,還是有『High-tech揩嘢』的想法」。他希望香港可以參考美國做法,吸引私人企業投資。

改變觀念 促教授「下海」

除了資金,大學評審教授的機制亦有改善空間。陳偉儀指出,現時評審機制只重視發表論文數量,忽略其經濟及社會的貢獻,令教授缺乏誘因將研究進一步轉化成產品,「還有好多教授活在象牙塔,將研究轉化成產品形容是『市儈』。時代不同了,他們的心態有需要改變」。

教資會主席唐家成去年已宣布,於今年初推出名為「研究影響基金」的競逐研究資助計劃,鼓勵本地大學進行研究,除具學術影響,還要有社會及經濟影響力及可轉化作產品。陳偉儀稱,樂見不少教授開始改變心態,「會希望自己的研究幫到人,在研究同時思考如何申請專利,再交由公司發展成產品」。

根據創新科技署資料,目前香港約有250至300間生物科技公司,當中大部分與醫療保健業務有關,但相比內地、台灣等動輒過千間,香港的數目仍不足以支撐整個產業發展。陳偉儀稱,中大目前已設立四間生物科技公司,其中兩間屬剛成立的初創公司,另外兩間已有產品售賣,但目前仍不算成熟,希望政府投放更多資源,支持教授設立公司,透過增加下游的機會,刺激上游的發展。

(生物醫學專家科研談之一)